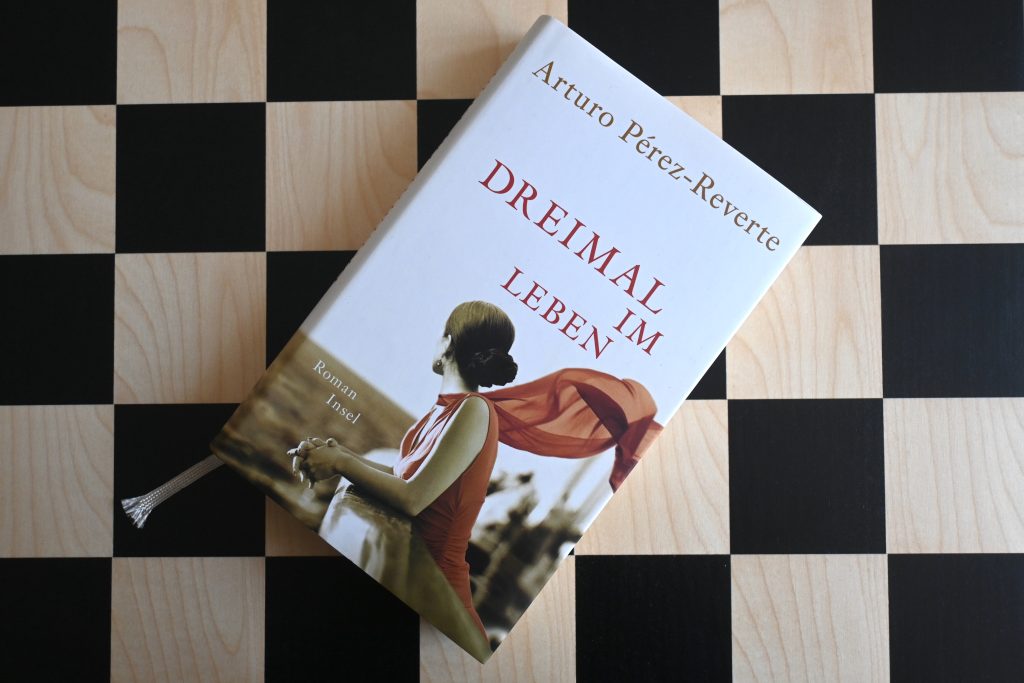

Der spanische Autor Arturo Pérez-Reverte ist ein Meister der melancholischen Erzählungen. Oft sind die Protagonisten seiner Romane Menschen in der zweiten Hälfte ihres Lebens. Menschen, die realisiert haben, dass die Welt dabei ist, sich zu verändern und dass ihr Platz darin nach und nach an den Rand gerückt wird. Und denen klar geworden ist, dass die Zeit zwar sanft, aber gnadenlos vergeht – und mit ihr all die Träume, die Pläne und die Wünsche. Das alles erdulden sie ohne darüber zu klagen, mit Würde und mit all der Eleganz, die ihnen möglich ist. Denn besiegt von der Vergänglichkeit sind sie noch lange nicht, zumindest nicht vollständig. Ein Roman, in dem Pérez-Reverte all dies in höchster Vollendung einfließen lässt, ist »Dreimal im Leben«. Es geht darin um die abenteuerliche Lebensgeschichte von Max Costa, einem Dieb, Betrüger und Hochstapler, äußerst stilsicher und mit den besten Umgangsformen. „Melancholische Eleganz“ weiterlesen

Every move you make

Es war ein seltsamer Zufall: Beim Einkaufen dachte ich darüber nach, mit welchen Sätzen ich die Buchvorstellung des Romans »Going Zero« von Anthony McCarten beginnen könnte. Und während ich den Einkaufswagen durch die Gänge des Supermarkts schob, lief im Hintergrund der alte Police-Song »Every Breath You Take«. Ausgerechnet. »Every breath you take | And every move you make | Every bond you break | Every step you take | I’ll be watching you«: Auch wenn es darin eigentlich um das Psychogramm eines Stalkers geht, beschreiben diese fünf Songzeilen den perfekten Überwachungsstaat. Und genau davon erzählt »Going Zero«. Von der totalen Überwachung. Das ist natürlich kein neuer Romanstoff, da die Brisanz dieses Themas spätestens seit Edward Snowden allen Menschen klar sein dürfte. Doch Anthony McCarten wählt einen eher spielerischen Ansatz, um sich damit zu beschäftigen, zumindest zu Beginn der Handlung. Bevor einiges aus dem Ruder läuft. Na ja, eigentlich alles. „Every move you make“ weiterlesen

Fünfzehn Bücherfragen

»Ein Buch, das außer dir alle gemocht haben?« Oder: »Ein Buch, in dem du gern leben würdest?« Beim Flanieren durch die Literaturblogs bin ich auf der Seite Wissenstagebuch auf fünfzehn Bücherfragen gestoßen. Es ist ein Beitrag, der zum Mitmachen einlädt und schon beim Lesen ratterten die Gedanken los – ich konnte gar nicht anders, als mir diese Fragen zu schnappen und selbst zu beantworten. Und wer sich ebenfalls beteiligen mag: Lasst beim Wissenstagebuch in den Kommentaren einen Link da, so entsteht eine schöne Sammlung mit vielen Buchempfehlungen. Die Fragen stammen ursprünglich von der amerikanischen YouTuberin Steph Borer, um als book recommendation tag mehr Literatur in die Timelines zu bringen. Aber langer Rede kurzer Sinn: Hier sind sie, die Bücherfragen. Und meine Antworten. „Fünfzehn Bücherfragen“ weiterlesen

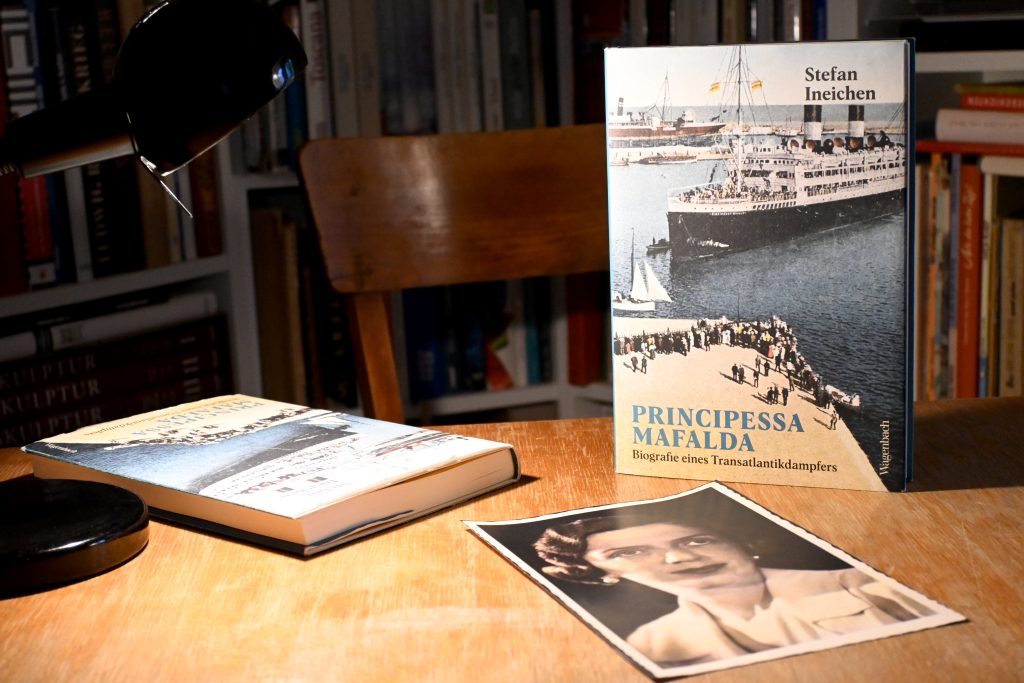

Geschichte und Geschichten

Knapp dreißig Menschen in einem Raum. Ein Gespräch über ein Buch, danach Zusammenstehen, ein Getränk in der Hand, reden, lachen, diskutieren. Das große C, das uns die letzten Jahre in Atem gehalten hat, scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören – was für ein Glück. Und was für ein schöner Abend. Diejenigen, die hier schon länger mitlesen, ahnen es bereits: Es geht um die Leipziger Wohnzimmerlesung, die wir zum dritten Mal veranstaltet haben. Wir: Das sind mein guter Freund Hannes, den ich inzwischen seit über zwei Jahrzehnten kenne und bei dem ich mich immer einquartiere, wenn ich in Leipzig bin. Und ich. 2018 hatte Hannes die Idee, während der Leipziger Buchmesse regelmäßig eine Lesung in seinem Wohnzimmer auszurichten und nach einer mehrjährigen Unterbrechung – aus den bekannten Gründen – fand dies nun zum dritten Mal statt; ein Abend, der für viele der Teilnehmenden und für uns zu einem festen Termin geworden ist. Und schon fast eine Tradition. Zu Gast war dieses Mal der Autor Stefan Ineichen mit seinem Buch »Principessa Mafalda«, erschienen im Verlag Klaus Wagenbach. Ich hatte das große Vergnügen, mit ihm über sein Buch zu sprechen. „Geschichte und Geschichten“ weiterlesen

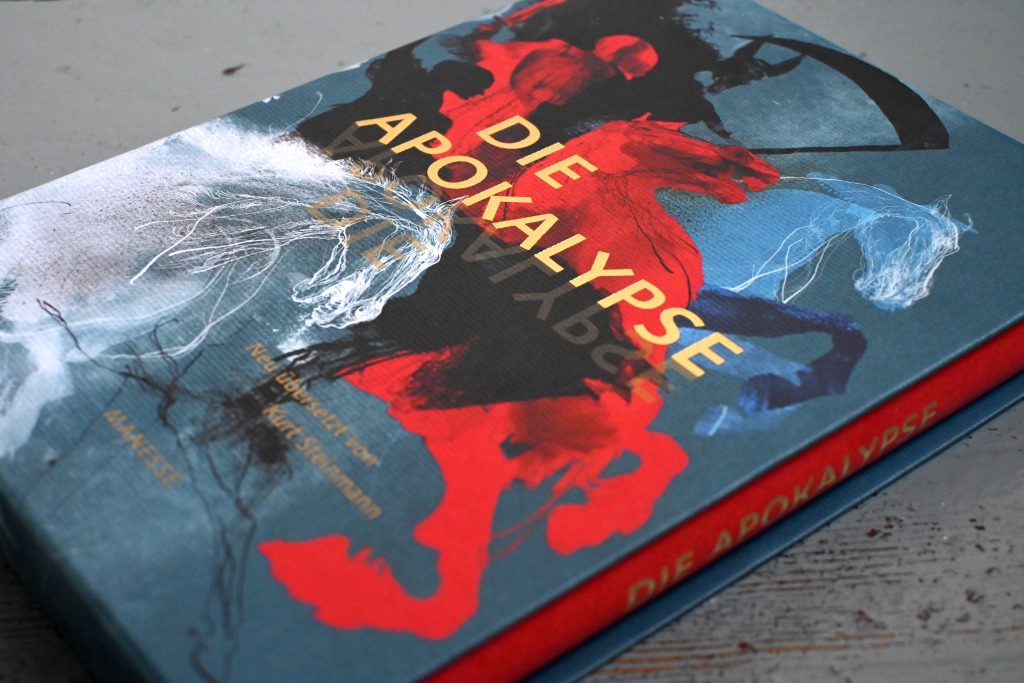

Apokalypse, Sinnsuche und Literatur

Schon seit sieben Jahren möchte ich diesen Beitrag schreiben. Und seit sieben Jahren suche ich dafür die passenden Worte, denn es geht um einen sehr persönlichen Blick auf die Welt: Um Glauben, Religion und Spiritualität. Auch jetzt, in dem Moment, in dem ich beschlossen habe, damit zu beginnen, weiß ich nicht, wohin der entstehende Text mich führen wird. Wieder einmal hat alles mit einem Buch zu tun, diesmal mit einem ganz besonderen: 2016 ist im Manesse Verlag eine Neuübersetzung der Apokalypse erschienen. Ein spannendes Projekt, denn die Offenbarung des Johannes – wie der offizielle Name ja lautet – ist in dieser aufwendig gestalteten Ausgabe eine Art Auskopplung aus der Bibel. Und wird zu einem literarischen Text, kraftvoll, wuchtig, finster und rätselhaft; auf eine surreale Weise dystopisch wie ein fiebriger Traum. Die Übersetzung aus dem Altgriechischen stammt von Kurt Steinmann, der dazu in einem Interview sagte: »Für mich ist die Apokalypse in erster Linie ein bildhaftes und wortgewaltiges Sprachkunstwerk. In seinen ungeheuren Bildern wirkt es beinahe wie eine Antizipation, eine Vorwegnahme der expressionistischen Literatur etwa von Trakl oder Heym.« „Apokalypse, Sinnsuche und Literatur“ weiterlesen

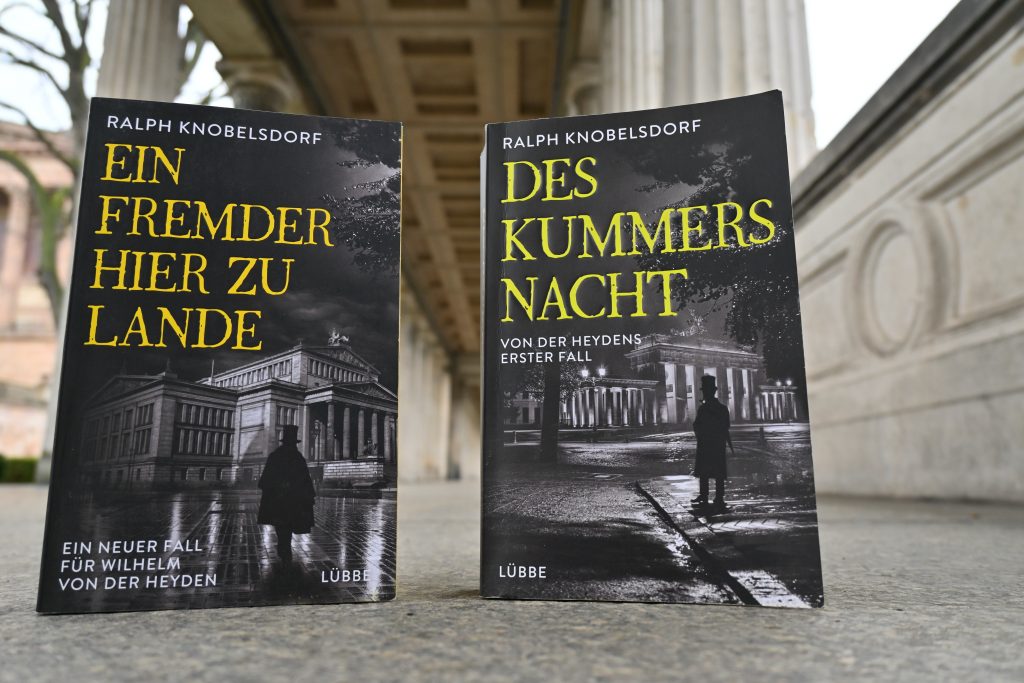

An der Schwelle einer neuen Zeit

Das 19. Jahrhundert ist für mich eine der interessantesten Epochen der Geschichte. Hier liegen die Wurzeln unserer Gegenwart; unsere heutige Welt mit all ihren Verwerfungen, aber auch Errungenschaften der letzten hundert Jahre fußt zu einem großen Teil auf Geschehnissen, die sich zwischen 1789 und 1918 ereignet haben – weshalb oft vom »langen 19. Jahrhundert« die Rede ist, das eigentlich mit der Französischen Revolution begann und mit dem Ersten Weltkrieg endete. Gleichzeitig lese ich gerne historische Kriminalromane, sofern sie – und hier trennt sich die Spreu vom Weizen – präzise recherchiert sind. Denn wie schon einmal geschrieben, eignet sich kaum etwas besser, um in der Geschichte herumzustromern. Und ich finde es spannend durch die Straßen eines längst vergangenen Berlins zu flanieren und eine Atmosphäre in mich aufzunehmen, die es schon lange nicht mehr gibt. Kriminalroman, 19. Jahrhundert, Berlin: Die beiden Bücher von Ralph Knobelsdorf vereinen all dies miteinander, weshalb ich die Lektüre von »Des Kummers Nacht« und »Ein Fremder hier zu Lande« sehr genossen habe. Denn bei diesen Romanen passte einfach alles. „An der Schwelle einer neuen Zeit“ weiterlesen

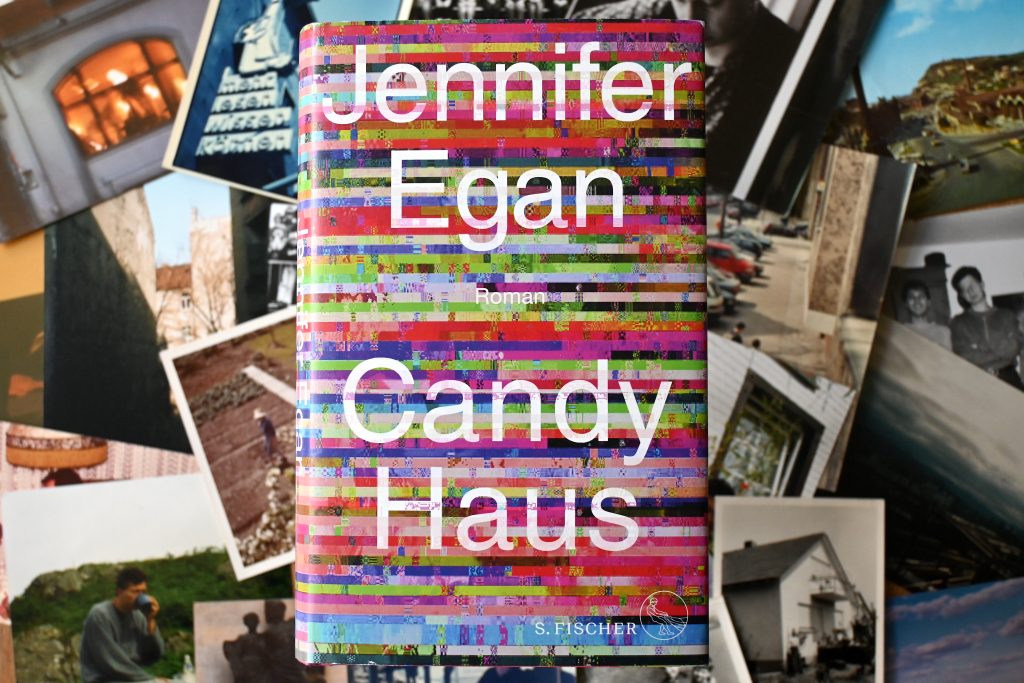

Seele zu verkaufen

»Wenn das Internet der Buchdruck wäre, würden wir gerade im Jahr 1460 leben.« Dieses Zitat habe ich schon einmal hier im Blog verwendet, ohne zu wissen, von wem es stammt. Aber es beschreibt, so finde ich, ziemlich gut die Dimension der technischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, in denen wir uns befinden und die uns ein Leben lang begleiten werden. Ebenso wie die Leben der kommenden Generationen. Seit ich den Satz das erste Mal zitiert habe, sind inzwischen fast zehn Jahre vergangen; ich weiß immer noch nicht, woher ich ihn habe, aber wir wären nun im Jahr 1470 – und stehen gerade an der Schwelle zur nächsten Stufe der technischen Entwicklungen. Entwicklungen, die vermutlich drastische Auswirkungen auf unsere Zukunft und unser Verhalten haben werden. Der Roman »Candy Haus« von Jennifer Egan passt perfekt in unsere sich rasant verändernde Welt und ich habe ihn nicht nur mit großer Begeisterung, sondern auch mit einem leichten Gruseln gelesen. Denn die nahe Zukunft, in der er zum großen Teil spielt, könnte bald auch unsere Gegenwart sein – so eng liegen beide zusammen. „Seele zu verkaufen“ weiterlesen

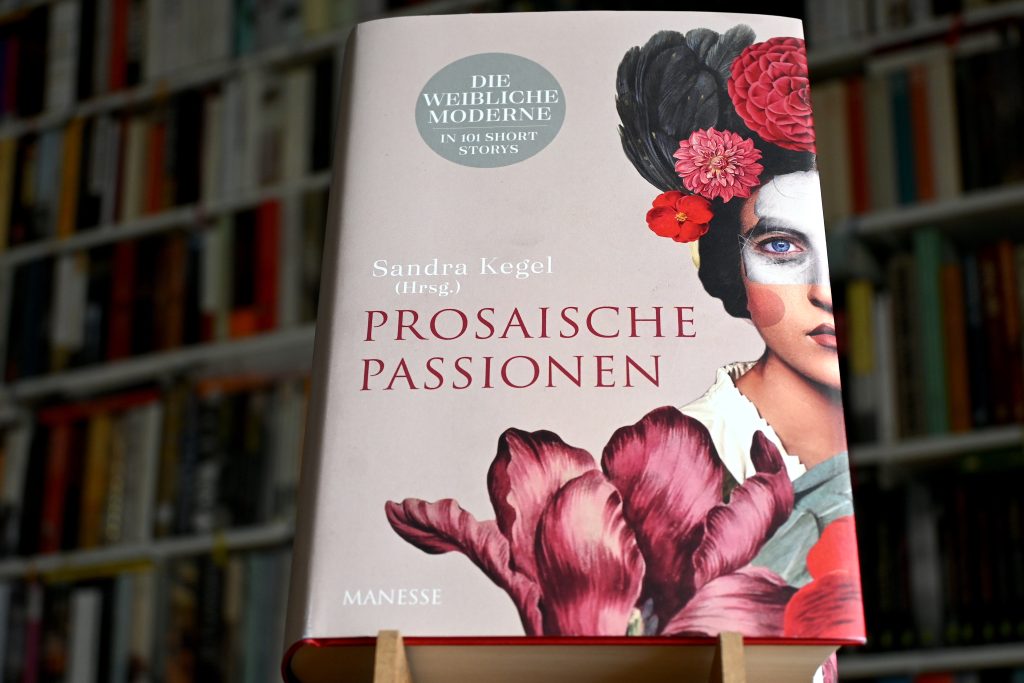

»Ihr seid nicht ohne Wurzeln« – Interview mit Sandra Kegel über die Literatur der weiblichen Moderne

Im Kölner Literaturhaus war die Literaturkritikerin Sandra Kegel zu Gast, Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie stellte die von ihr herausgegebene Anthologie »Prosaische Passionen« vor – ein grandioses Werk, das 101 Short Stories der literarischen Moderne aus den Federn von 101 Autorinnen enthält. Und damit ein Stück Literaturgeschichte neu- und wiederentdeckt, denn zahlreiche der enthaltenen Texte wurden der Vergessenheit entrissen oder erscheinen zum ersten Mal in deutscher Sprache: Der Band ist eine literarische Zeit- und Erkundungsreise, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Die zeigt, wie weiblich geprägt die literarische Moderne in Wahrheit war – und zwar global gesehen: Die Texte stammen aus über fünfzig Ländern und aus fünfundzwanzig Originalsprachen.

Hier im Blog stelle ich in einem Lesejournal sämtliche 101 Short Stories nach und nach vor, das Buch begleitet mich schon seit Wochen und Monaten. Der Abend im Literaturhaus unterstrich noch einmal die immense Bedeutung dieser Anthologie; im Gespräch mit Moderatorin Sabine Küchler erläuterte Sandra Kegel eindrucksvoll die Modernität und Aktualität der Texte, die zum Teil vor über einem Jahrhundert geschrieben wurden. Die drei von Schauspielerin Ines Marie Westernströer gelesenen Short Stories belegten dies auf eine anschauliche Weise. Es waren »Die Geschichte einer Stunde« von Kate Chopin (Lesejournal Tag 22), »Der rosa Hut« von Caroline Bond Day (Lesejournal Tag 27) und »Sultanas Traum« von Rokeya Sakhawat Hossain (Lesejournal Tag 20). Und anlässlich ihres Besuches in Köln hatte ich die Gelegenheit, Sandra Kegel zu ihrem Buchprojekt zu befragen. „»Ihr seid nicht ohne Wurzeln« – Interview mit Sandra Kegel über die Literatur der weiblichen Moderne“ weiterlesen

lechts und rinks – ein textbaustein*

Ernst Jandl ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker und Sprachkünstler des 20. Jahrhunderts. Seine Verse sind geprägt von Sprachwitz und von einer unbändigen Experimentierfreude; viele enthalten hintersinnige Botschaften, die sich auf unterschiedlichste Weise interpretieren lassen. Das 1966 entstandene Gedicht »lichtung« ist eine seiner bekanntesten Lyrikschöpfungen; einmal gelesen begleitet es mich – wie viele andere Menschen auch – seit Jahrzehnten.

lichtung

manche meinen

lechts und rinks

kann man nicht

velwechsern.

werch ein illtum!

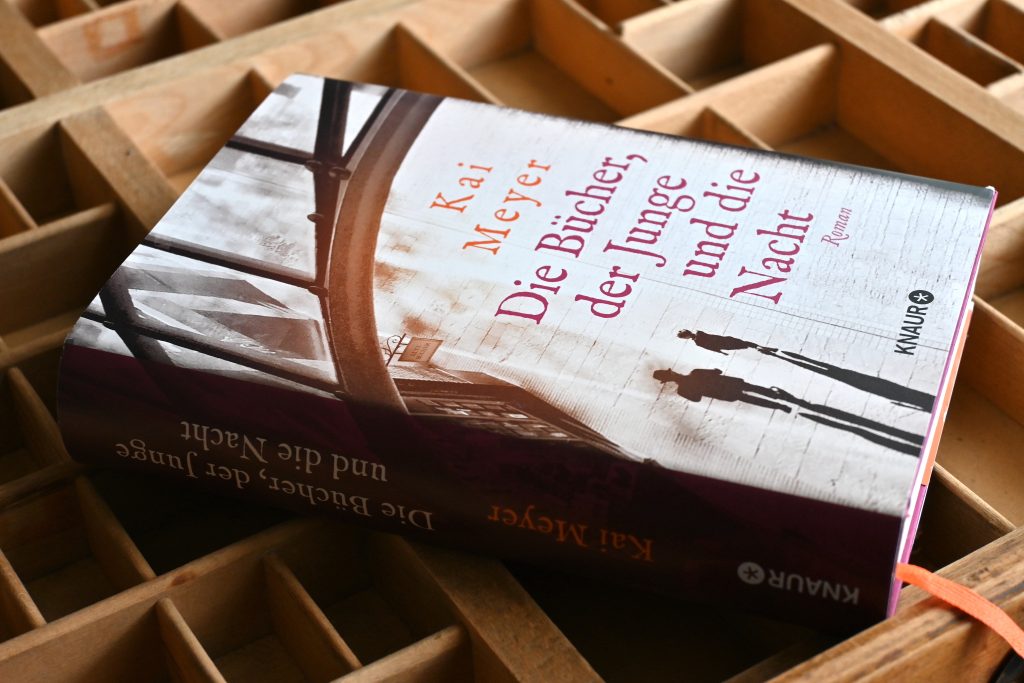

Nebel, Ruß und Druckmaschinen

Das Schreiben jedes Blogbeitrags beginnt mit einem kleinen Ritual: Das Buch, um das es gehen soll, liegt auf dem Tisch vor mir und ich denke darüber nach, was genau mich daran beeindruckt, begeistert, was Spuren im Gedächtnis hinterlassen, was dieses eine Buch für mich besonders gemacht hat. Wie ich das in Worte fassen kann. Und vor allem, wie ich damit beginne. Beim Roman »Die Bücher, der Junge und die Nacht« von Kai Meyer starte ich mit einem Exkurs, mit einem Abstecher in das alte Leipzig, genauer gesagt, in das Graphische Viertel, denn dort spielt sein Roman zu großen Teilen. Und am Ende des Beitrags gibt es ein Interview mit dem Autor zur Wahl seines Schauplatzes. Die Bilder in diesem Beitrag stammen von meinen Leipziger Streifzügen, auf Spurensuche in einem verschwundenen Stadtbezirk. „Nebel, Ruß und Druckmaschinen“ weiterlesen

Eine Stadt, in der Zeit verschwunden

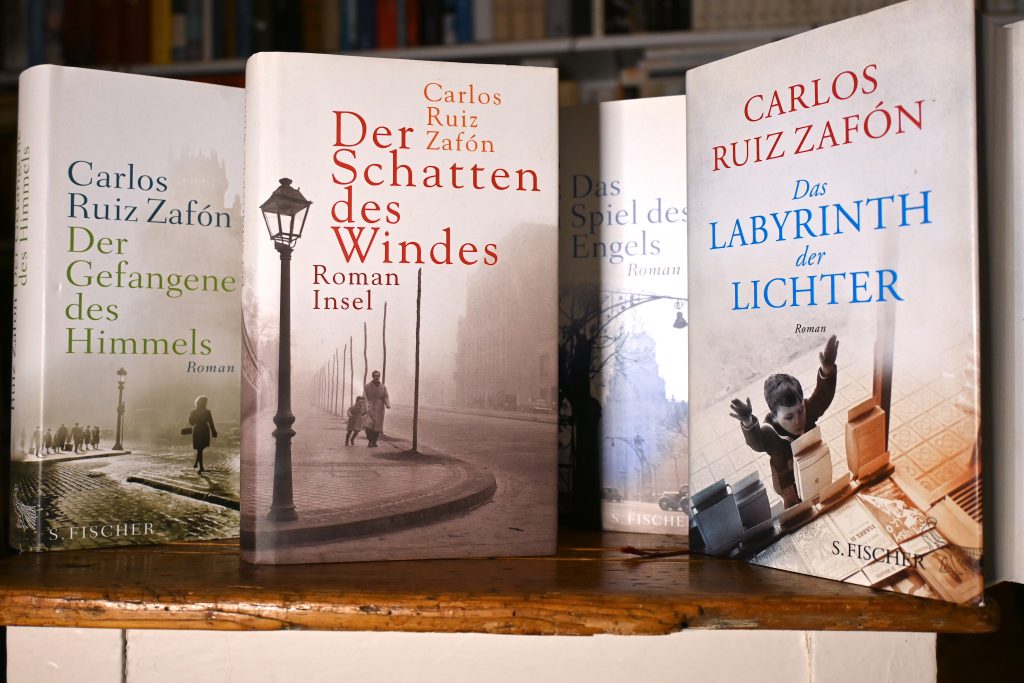

Die letzten Wochen habe ich in Barcelona verbracht, um alte Freunde und Bekannte zu treffen. In einem Barcelona allerdings, das so vielleicht nie existiert hat, das es zumindest schon lange nicht mehr gibt und von dem ich glaube, vor vielen Jahren die letzten Atemzüge noch vage miterlebt zu haben, doch dazu am Ende mehr. Es geht – natürlich – um die Romane von Carlos Ruiz Zafón. 2003, also vor genau zwanzig Jahren, ist »Der Schatten des Windes« erschienen; ich las dieses grandiose Buch damals und war restlos begeistert. Es folgte 2008 »Das Spiel des Engels«, dann 2012 »Der Gefangene des Himmels« und schließlich 2017 »Das Labyrinth der Lichter« – drei weitere grandiose Barcelona-Romane; jeder von ihnen anders als die anderen und trotzdem wirken alle zusammen wie aus einem Guss, ergeben gemeinsam ein großes Bild. Nun habe ich alle vier Bücher noch einmal gelesen und zwar direkt hintereinander. Und das war ein ganz besonderes, ein einzigartiges Leseerlebnis. Denn zum einen traf ich all die Menschen wieder, die ich aus den einzelnen Büchern bereits kannte. Aber diesmal tauchte ich zweitausendfünfhundertachtzig Seiten lang tief hinein in die Welt Zafóns und habe mich wochenlang darin aufgehalten, mich durch die Straßen und Gassen, über die Plätze, durch die Cafés und Restaurants Barcelonas treiben lassen und die brillant komponierten Handlungsstränge genossen. Abends bin ich mit den Geschichten im Kopf eingeschlafen, morgens habe ich beim ersten Kaffee weitergelesen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das noch für lange Zeit fortsetzen können – als dann die letzte Seite des vierten Buches umgeblättert war, umgab mich diese seltsame Leere, die jeder Leser kennt. Und leider wird es keinen weiteren Roman aus diesem Zyklus mehr geben, denn Carlos Ruiz Zafón ist 2020 fünfundfünfzigjährig gestorben, viel zu früh; das Barcelona seiner Romane ist sein Vermächtnis. Ein Vermächtnis, dass ihn noch lange überdauern wird. „Eine Stadt, in der Zeit verschwunden“ weiterlesen

So viele Bücher, so wenig Zeit

Einer meiner Lieblingsfilme ist »About Time – Alles eine Frage der Zeit«. Nicht nur, weil darin eine gelungene Mischung aus Charme, Humor und Tragik geboten wird. Und nicht nur wegen der wunderbaren Schauspieler wie etwa Bill Nighy, Rachel McAdams oder Domhnall Gleeson. Sondern vor allem wegen eines kurzen Dialogs, in dem es – natürlich – um Bücher geht. Über die Handlung des Films möchte ich hier gar nicht sprechen; wer zum Beispiel »Notting Hill« oder »Vier Hochzeiten und ein Todesfall« mochte, der wird auch von »About Time« nicht enttäuscht werden. „So viele Bücher, so wenig Zeit“ weiterlesen

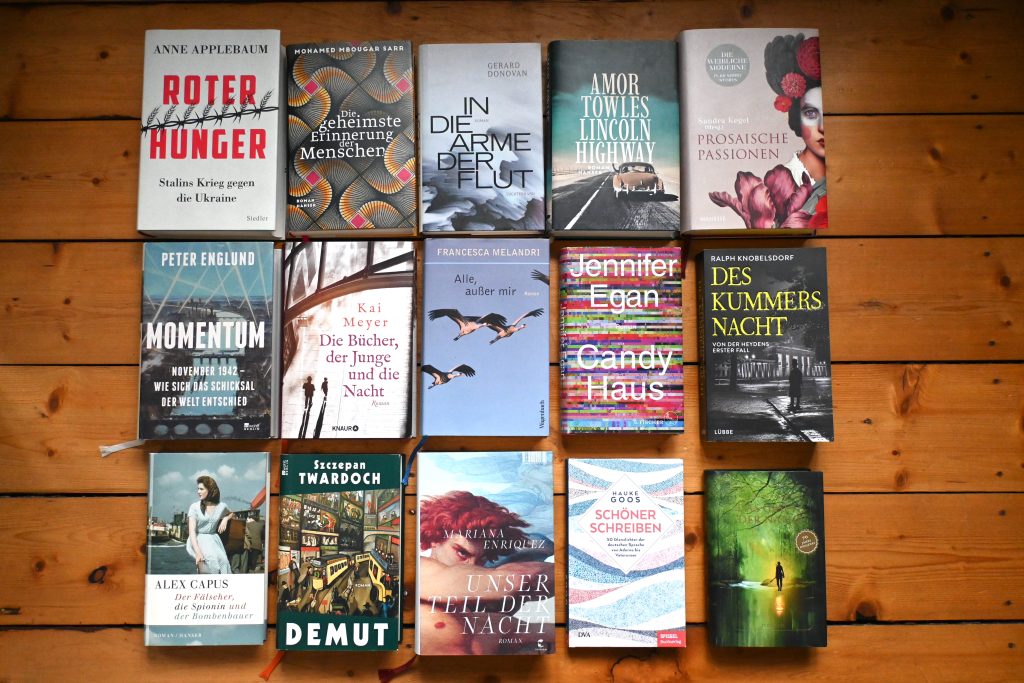

Mein Lesejahr 2022: Die besten Bücher

In einer Welt, die fast täglich mehr aus den Fugen zu geraten scheint, ist die Literatur ein Anker, sind Bücher eine Kraftquelle. Oder wie es Mohamed Mbougar Sarr seinen Ich-Erzähler in »Die geheimste Geschichte der Menschen« ausdrücken lässt: »Wir dachten keinesfalls, dass Bücher die Welt retten könnten; hingegen hielten wir sie für das einzige Mittel, um nicht vor ihr davonzulaufen.« Nicht zuletzt wegen Sätzen wie diesem steht der Roman auf meiner Liste der besten Bücher, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe. Er befindet sich dabei in abwechslungsreicher Gesellschaft – doch seht selbst; hier sind sie, die fünfzehn Werke, die mich in den letzten zwölf Monaten am meisten beeindruckt, begeistert oder inspiriert haben. „Mein Lesejahr 2022: Die besten Bücher“ weiterlesen

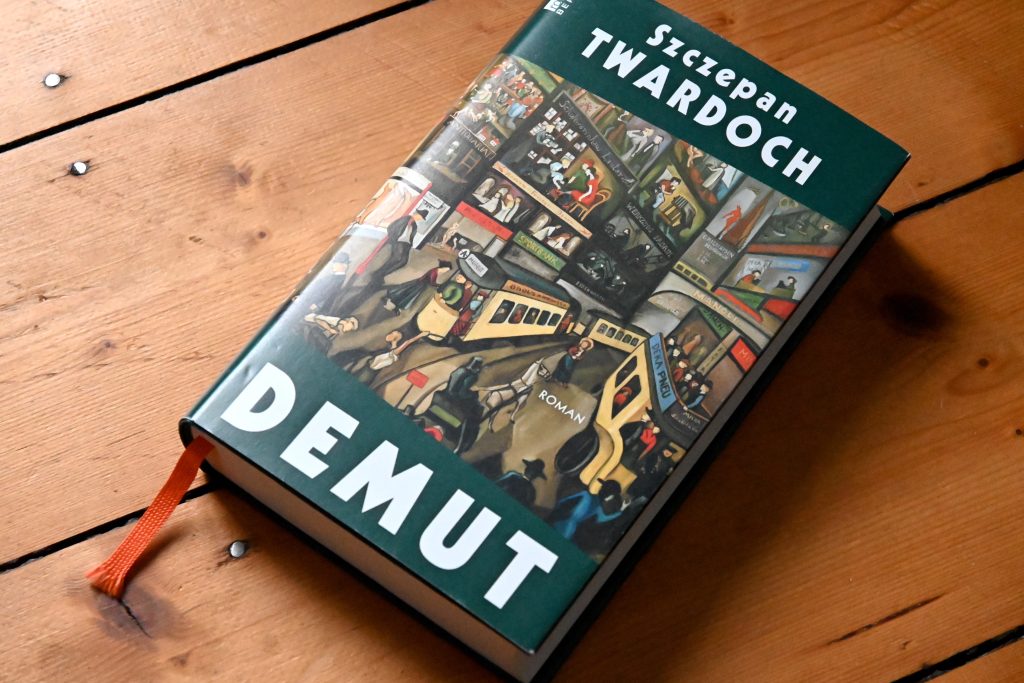

Die Zerrissenheit jener Jahre

»Ameise will ich sein, Teil des Ganzen.« Das ist der Wunsch von Alois Pokora, als er inmitten einer revolutionären Menge auf das Berliner Polizeipräsidium, die »Rote Burg« zustürmt, um Gefangene zu befreien. Es ist die Zeitenwende 1918/1919, die politische Ordnung und gesellschaftliche Normen zerbröseln. Chaos herrscht auf den Straßen und Szczepan Twardoch schickt uns mit seinem Roman »Demut« mitten hinein in diese Zeit des Umbruchs. Eine Zeit, in der vieles möglich schien. Eine Zeit voller Aufbruchsstimmung inmitten unzähliger Dramen am Ende des Ersten Weltkriegs. Eine Zeit der Kämpfe, des Hasses und des Beginns einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Und in der Figur jenes Alois Pokora spiegelt sich die ganze Zerrissenheit jener Jahre wider, denn er ist ein Mensch, der zwischen allen denkbaren Stühlen sitzt und droht, daran zugrunde zu gehen. Dabei hat er nur einen großen Wunsch: irgendwo dazuzugehören. »Ameise will ich sein, Teil des Ganzen.« „Die Zerrissenheit jener Jahre“ weiterlesen

Leben, Blog & Bücher

Als Literaturblogger darf ich hin und wieder Interviewfragen beantworten. Dabei mag ich es besonders, wenn Fragen gestellt werden, die auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, sie seien einfach zu beantworten; die sich dann aber als viel kniffliger herausstellen, wenn man beginnt, sich Gedanken über sie zu machen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Interview, das Janine Rumrich für ihren Literaturblog Frau Hemingway mit mir geführt hat – es ging dabei um das Bloggen, um Bücher und um das Leben. Und wie alles miteinander zusammenhängt. Das Interview liegt nun schon einige Jahre zurück, es stammt aus dem Januar 2019. Da es zur Zeit online nicht abrufbar ist, da mir die Fragen so gut gefallen haben und da ich die meisten Antworten heute genau gleich formulieren würde, gebe ich es hier in Auszügen wieder; »Leben, Blog & Bücher« hat Janine alias Frau Hemingway diesen Teil genannt. Als Bonustrack gibt es ein paar zusätzliche Buchtipps. „Leben, Blog & Bücher“ weiterlesen