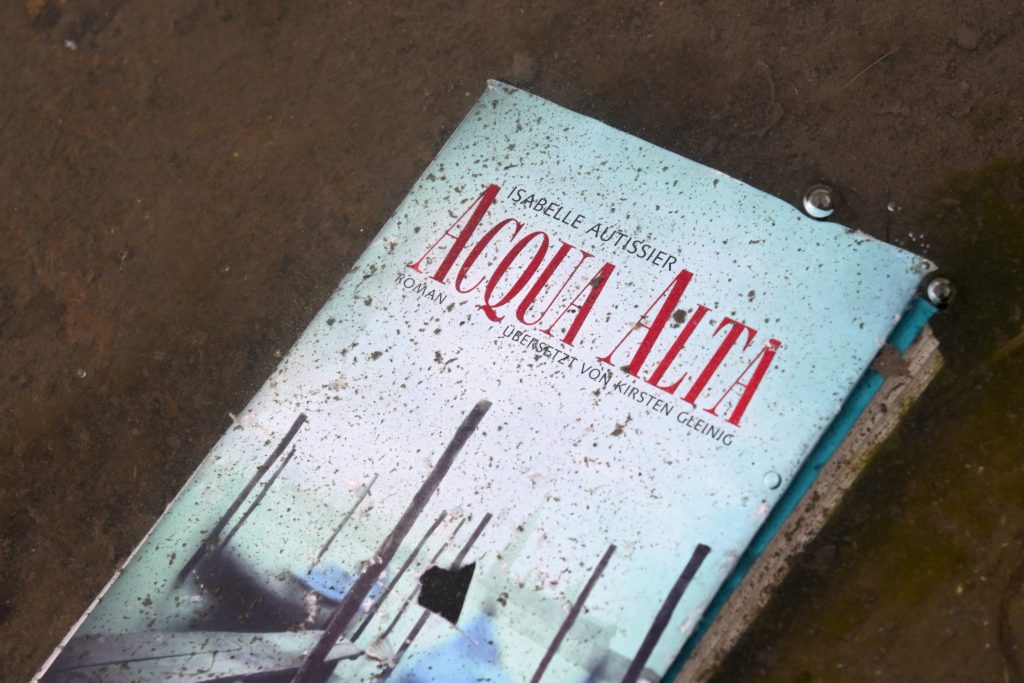

Zwei Mal in meinem Leben war ich bisher in Venedig: Im Februar 1997 für einen Tag und im Oktober 2003 fast eine ganze Woche lang. Wie so viele andere Menschen hat auch mich diese Stadt bezaubert – mit ihrer Einzigartigkeit, mit ihrer geschichtsträchtigen Atmosphäre, mit ihrem maroden Charme, mit ihren Nebelschwaden, von denen sie regelmäßig eingehüllt wird und mit ihrer ganz besonderen nächtlichen Stimmung, die schon ans Mystische grenzt. Und trotz aller Touristenmassen hinterlässt sie Bilder im Kopf, die mich seitdem begleiten. Dabei ist die Schönheit Venedigs fragil: Das die Lagunenstadt umgebende, äußerst empfindliche Ökosystem ist durch Industrie und menschliche Gier aus dem Gleichgewicht geraten, während der alles niedertrampelnde Massentourismus Venedig mehr und mehr zu einem Freilichtmuseum verkommen lässt – die Photos der alles überragenden Kreuzfahrtschiffe sind schrecklich anzusehen. Im Roman »Acqua Alta« von Isabelle Autissier geht es um all dies. Die Autorin erzählt die Geschichte einer Familie, die aufs Engste mit Venedig verbunden ist. Mit der stolzen Vergangenheit der Stadt – und mit ihrem Untergang. „Die Lagune weint um ihre Stadt“ weiterlesen

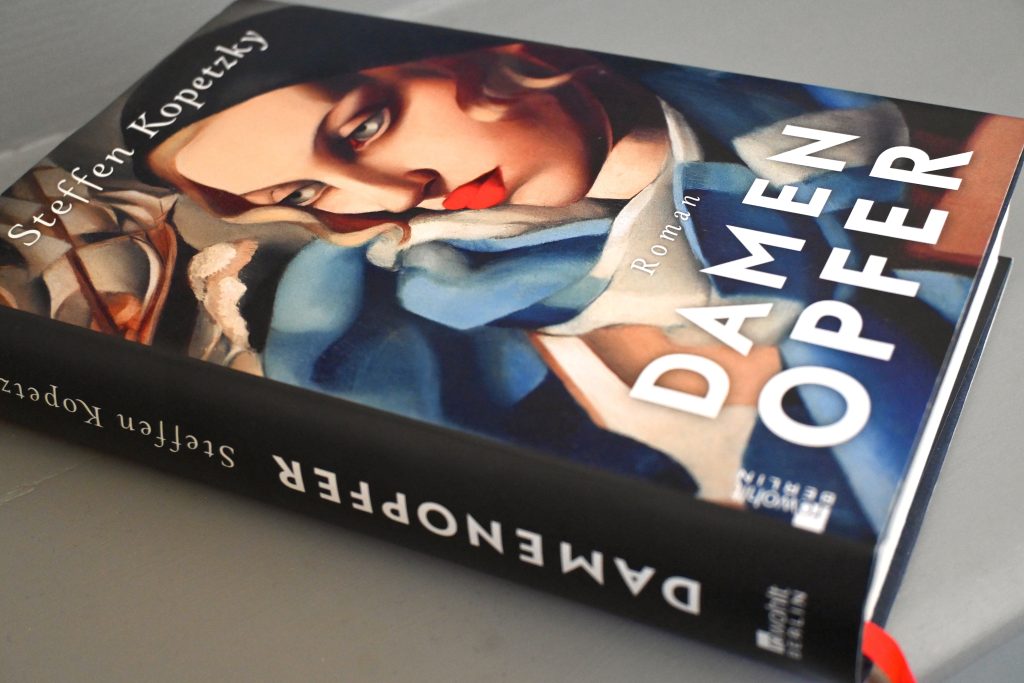

Gestatten?* Larissa Reissner

Was für ein Leben! Vermutlich ist das der Gedanke, der mir beim Lesen des Romans »Damenopfer« am häufigsten durch den Kopf ging. Denn auch wenn es sich um ein fiktionales Werk und nicht um eine Biographie handelt, so erzählt Steffen Kopetzky dennoch eine wahre Geschichte. Die Geschichte eines Lebens. Eines kurzen Lebens zwar, das aber so spektakulär verlief, dass alleine schon die Eckdaten klingen wie ein Roman. Denn die 1926 verstorbene Larissa Reissner hatte viele Rollen inne in den knapp dreißig Jahren, die ihr gegeben waren. Die Tochter eines russischen Juristen mit deutschen Wurzeln glaubte fest daran, die Welt zum Besseren verändern zu können. Als Mitglied der Bolschewistischen Partei war sie in der russischen Oktober-Revolution aktiv, kämpfte während des russischen Bürgerkriegs in der Roten Armee und war Kommissarin des Generalstabs der Roten Flotte. Sie trug entscheidend zur Rückeroberung der Stadt Kasan bei; eine der Schlüsseloperationen für den endgültigen Sieg der Bolschewiki über die Weißgardisten. Aber Larissa Reissner focht nicht nur mit der Waffe: Sie war Schriftstellerin, verfasste Reportagen, Zeitungsartikel und Reiseberichte. Ständig unterwegs entwarf sie Pläne, um die Revolution in die Welt hinauszutragen, kannte zahllose Intellektuelle; Boris Pasternak und Leo Trotzki sprachen an ihrem Grab. Und das sind nur ein paar der biographischen Details dieses außergewöhnlichen Lebenslaufes, der sich kaum in Worte kleiden lässt. Doch Steffen Kopetzky hat es geschafft: Mit seinem Roman holt er den Menschen hinter diesen Details aus dem Schatten der Geschichte und bringt uns Larissa Reissner so nahe, wie es fast ein Jahrhundert nach ihrem Tod nur möglich ist. „Gestatten?* Larissa Reissner“ weiterlesen

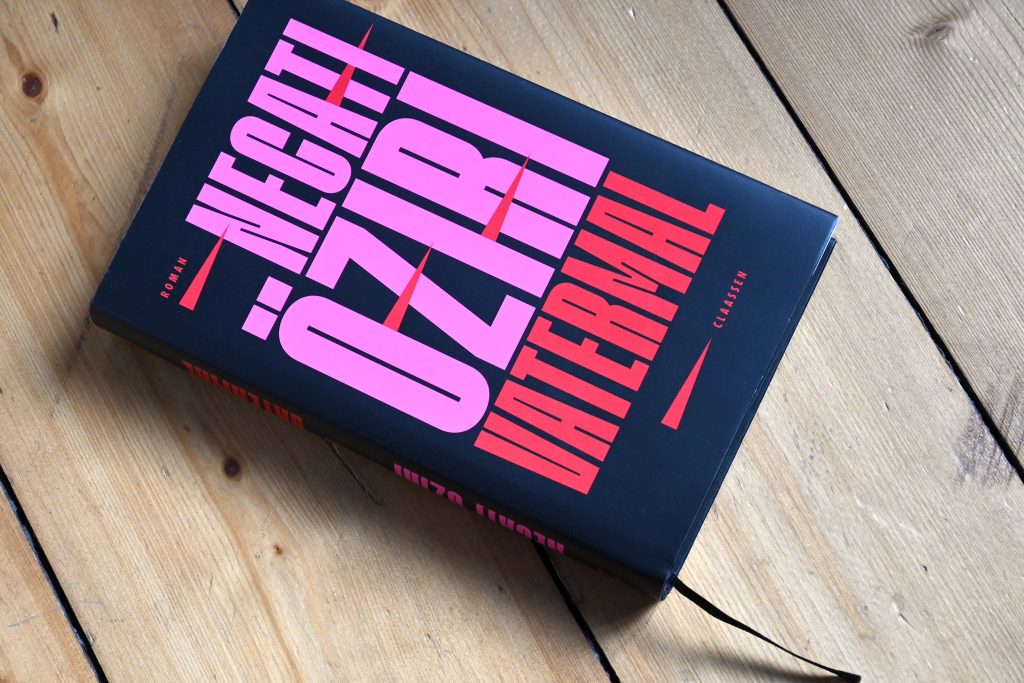

Brief an den Vater

Für die Überschrift dieses Blogbeitrags habe ich mir den Titel von Franz Kafkas »Brief an den Vater« geborgt; eines der bekanntesten Zeugnisse der Literaturgeschichte, in dem ein Autor mit der alles dominierenden Präsenz eines Familienpatriarchen abrechnet. Und auch wenn es vollkommen unterschiedliche Texte sind und nichts miteinander zu tun haben, finde ich den Titel auch hier passend. Denn Arda Kaya, der Protagonist des Romans »Vatermal« von Necati Öziri, schreibt ebenfalls an seinen Vater und prangert dessen Verhalten als verhängnisvoll für das Leben seiner Familie an. Zwar gibt es einen wichtigen Unterschied, denn Ardas Vater dominiert nicht mit seiner Präsenz, sondern hat mit seinem unvermittelten Weggang eine riesige Lücke gerissen. Doch gerade diese Leerstelle prägt das Leben von ihm, seiner Schwester Aylin und ihrer Mutter Ümran auf eine alles erdrückende Weise.

Der Ich-Erzähler Arda liegt im Krankenhaus. Er ist jung, noch zu Beginn seines Studiums, aber es ist sehr ungewiss, ob er die Klinik lebend verlassen wird. Die Diagnose lautet Autoimmunhepatitis, sein eigenes Immunsystem greift die Organe an und niemand weiß, ob und wie dies zu stoppen ist. Ein junger Mensch, dessen Leben gerade gestartet war, steht bereits vor dem Ende. Und er nutzt dies, um alles aufzuschreiben, was er Metin, seinem Vater, gerne gesagt hätte. Seinem Vater, den er nie kennengelernt, der ihn durch seinen Weggang im Stich gelassen hat. Und gleich auf den ersten Seiten fällt ein starker, ein entscheidender Satz: »Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war.« „Brief an den Vater“ weiterlesen

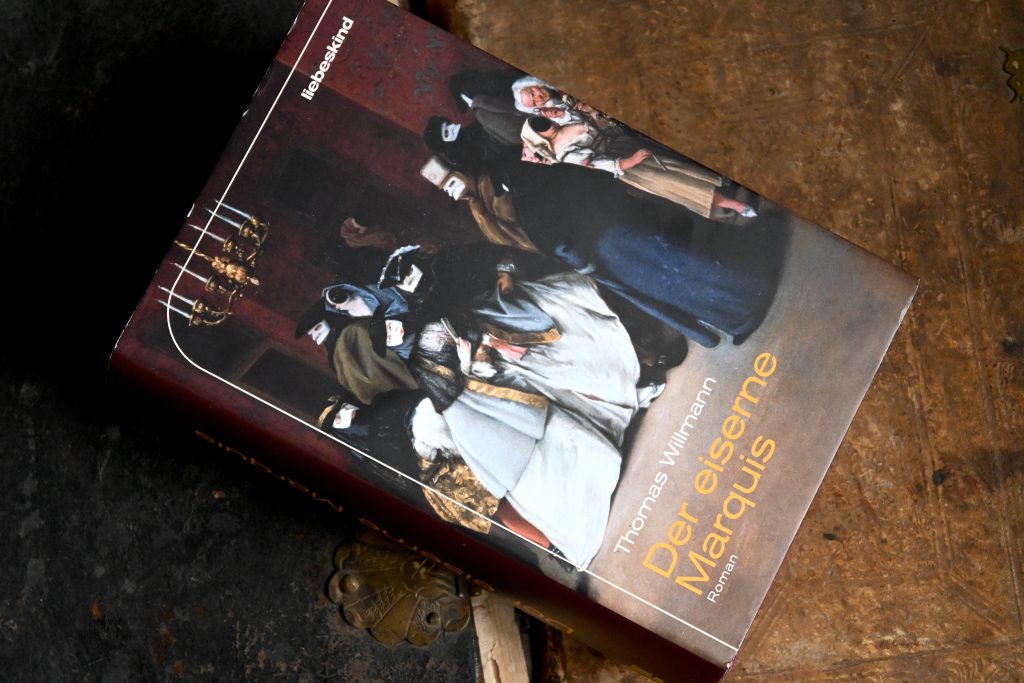

Welch vortrefflich Werk

Das Warten hat sich gelohnt. Der 2010 erschienene Roman »Das finstere Tal« von Thomas Willmann hatte mich seinerzeit vollkommen begeistert und seitdem war ich gespannt auf das nächste Buch des Autors. »Er schreibt daran« – so hieß es seitens des Liebeskind-Verlags Jahr für Jahr, wenn ich auf den Buchmessen danach fragte. Das war schon fast eine Art liebgewonnenes Ritual, bis es in diesem September endlich soweit war und tatsächlich ein neuer Roman von Thomas Willmann in den Buchhandlungen auftauchte. »Der eiserne Marquis« lautet der Titel, über zwölf Jahre lang hat er daran geschrieben, über zwölf Jahre lang haben seine Leser darauf gewartet. Und auch wenn ich mich wiederhole: jeder einzelne Tag davon hat sich gelohnt.

»Der eiserne Marquis« führt uns in die Mitte des 18. Jahrhunderts, hinein in eine Zeit, in der sich große Umbrüche andeuteten. Absolutistische Monarchen herrschten mit eiserner Hand über ihre Länder, während die Epoche der Aufklärung den klerikalen Mief beiseite fegte und den Weg frei machte für neues Denken. Noch beinahe mittelalterliche Strukturen prägten das Leben der Landbevölkerung, während sich gleichzeitig eine Blütezeit der Wissenschaft anbahnte, sich der Beginn der Industrialisierung bemerkbar machte, der Fortschrittsglaube ein wesentliches Merkmal des aufklärerischen Denkens war. Kriege begannen globale Ausmaße anzunehmen – der Siebenjährige Krieg zwischen 1756 und 1763 wurde nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch in Nordamerika und Indien ausgetragen. Und über alldem lag der erste, noch vorsichtige, aber spürbare Dufthauch einer großen Revolution. Stillstand und Bewegung in Richtung einer ungewissen Zukunft – das sind die beiden Pole jener Epoche, die sie moderner erscheinen lassen, als es uns gemeinhin bewusst ist. „Welch vortrefflich Werk“ weiterlesen

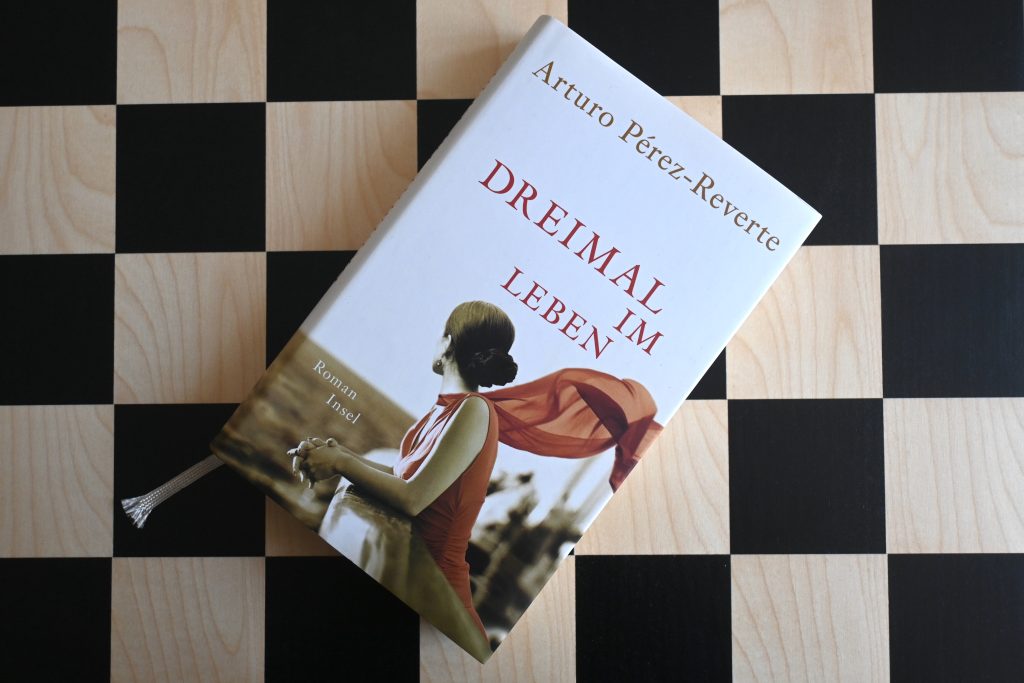

Melancholische Eleganz

Der spanische Autor Arturo Pérez-Reverte ist ein Meister der melancholischen Erzählungen. Oft sind die Protagonisten seiner Romane Menschen in der zweiten Hälfte ihres Lebens. Menschen, die realisiert haben, dass die Welt dabei ist, sich zu verändern und dass ihr Platz darin nach und nach an den Rand gerückt wird. Und denen klar geworden ist, dass die Zeit zwar sanft, aber gnadenlos vergeht – und mit ihr all die Träume, die Pläne und die Wünsche. Das alles erdulden sie ohne darüber zu klagen, mit Würde und mit all der Eleganz, die ihnen möglich ist. Denn besiegt von der Vergänglichkeit sind sie noch lange nicht, zumindest nicht vollständig. Ein Roman, in dem Pérez-Reverte all dies in höchster Vollendung einfließen lässt, ist »Dreimal im Leben«. Es geht darin um die abenteuerliche Lebensgeschichte von Max Costa, einem Dieb, Betrüger und Hochstapler, äußerst stilsicher und mit den besten Umgangsformen. „Melancholische Eleganz“ weiterlesen

Fünfzehn Bücherfragen

»Ein Buch, das außer dir alle gemocht haben?« Oder: »Ein Buch, in dem du gern leben würdest?« Beim Flanieren durch die Literaturblogs bin ich auf der Seite Wissenstagebuch auf fünfzehn Bücherfragen gestoßen. Es ist ein Beitrag, der zum Mitmachen einlädt und schon beim Lesen ratterten die Gedanken los – ich konnte gar nicht anders, als mir diese Fragen zu schnappen und selbst zu beantworten. Und wer sich ebenfalls beteiligen mag: Lasst beim Wissenstagebuch in den Kommentaren einen Link da, so entsteht eine schöne Sammlung mit vielen Buchempfehlungen. Die Fragen stammen ursprünglich von der amerikanischen YouTuberin Steph Borer, um als book recommendation tag mehr Literatur in die Timelines zu bringen. Aber langer Rede kurzer Sinn: Hier sind sie, die Bücherfragen. Und meine Antworten. „Fünfzehn Bücherfragen“ weiterlesen

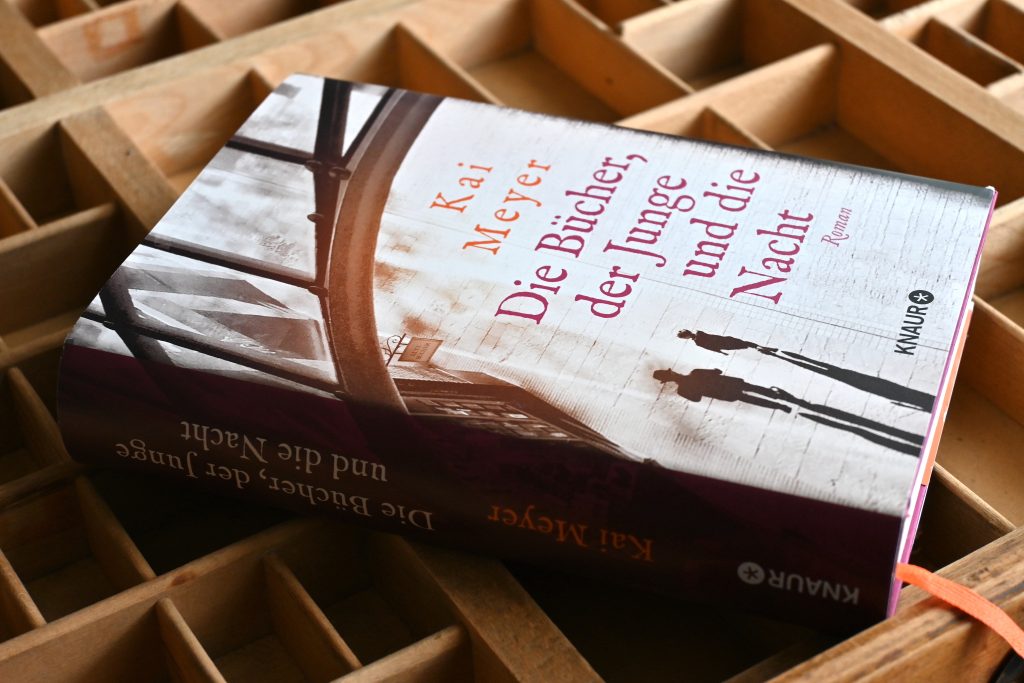

Nebel, Ruß und Druckmaschinen

Das Schreiben jedes Blogbeitrags beginnt mit einem kleinen Ritual: Das Buch, um das es gehen soll, liegt auf dem Tisch vor mir und ich denke darüber nach, was genau mich daran beeindruckt, begeistert, was Spuren im Gedächtnis hinterlassen, was dieses eine Buch für mich besonders gemacht hat. Wie ich das in Worte fassen kann. Und vor allem, wie ich damit beginne. Beim Roman »Die Bücher, der Junge und die Nacht« von Kai Meyer starte ich mit einem Exkurs, mit einem Abstecher in das alte Leipzig, genauer gesagt, in das Graphische Viertel, denn dort spielt sein Roman zu großen Teilen. Und am Ende des Beitrags gibt es ein Interview mit dem Autor zur Wahl seines Schauplatzes. Die Bilder in diesem Beitrag stammen von meinen Leipziger Streifzügen, auf Spurensuche in einem verschwundenen Stadtbezirk. „Nebel, Ruß und Druckmaschinen“ weiterlesen

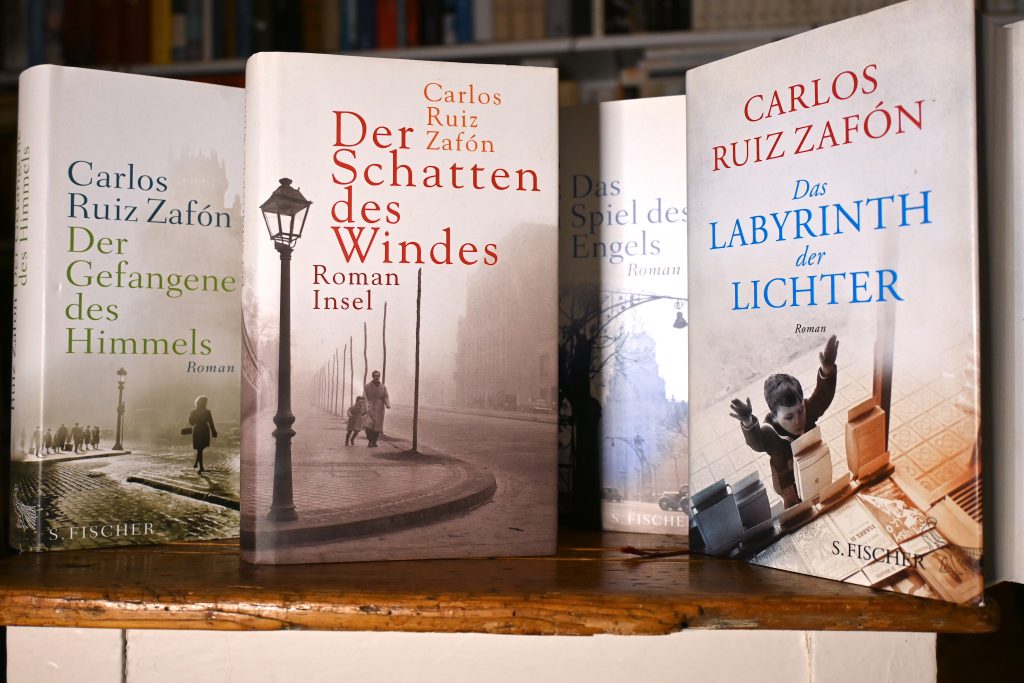

Eine Stadt, in der Zeit verschwunden

Die letzten Wochen habe ich in Barcelona verbracht, um alte Freunde und Bekannte zu treffen. In einem Barcelona allerdings, das so vielleicht nie existiert hat, das es zumindest schon lange nicht mehr gibt und von dem ich glaube, vor vielen Jahren die letzten Atemzüge noch vage miterlebt zu haben, doch dazu am Ende mehr. Es geht – natürlich – um die Romane von Carlos Ruiz Zafón. 2003, also vor genau zwanzig Jahren, ist »Der Schatten des Windes« erschienen; ich las dieses grandiose Buch damals und war restlos begeistert. Es folgte 2008 »Das Spiel des Engels«, dann 2012 »Der Gefangene des Himmels« und schließlich 2017 »Das Labyrinth der Lichter« – drei weitere grandiose Barcelona-Romane; jeder von ihnen anders als die anderen und trotzdem wirken alle zusammen wie aus einem Guss, ergeben gemeinsam ein großes Bild. Nun habe ich alle vier Bücher noch einmal gelesen und zwar direkt hintereinander. Und das war ein ganz besonderes, ein einzigartiges Leseerlebnis. Denn zum einen traf ich all die Menschen wieder, die ich aus den einzelnen Büchern bereits kannte. Aber diesmal tauchte ich zweitausendfünfhundertachtzig Seiten lang tief hinein in die Welt Zafóns und habe mich wochenlang darin aufgehalten, mich durch die Straßen und Gassen, über die Plätze, durch die Cafés und Restaurants Barcelonas treiben lassen und die brillant komponierten Handlungsstränge genossen. Abends bin ich mit den Geschichten im Kopf eingeschlafen, morgens habe ich beim ersten Kaffee weitergelesen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das noch für lange Zeit fortsetzen können – als dann die letzte Seite des vierten Buches umgeblättert war, umgab mich diese seltsame Leere, die jeder Leser kennt. Und leider wird es keinen weiteren Roman aus diesem Zyklus mehr geben, denn Carlos Ruiz Zafón ist 2020 fünfundfünfzigjährig gestorben, viel zu früh; das Barcelona seiner Romane ist sein Vermächtnis. Ein Vermächtnis, dass ihn noch lange überdauern wird. „Eine Stadt, in der Zeit verschwunden“ weiterlesen

Die Zerrissenheit jener Jahre

»Ameise will ich sein, Teil des Ganzen.« Das ist der Wunsch von Alois Pokora, als er inmitten einer revolutionären Menge auf das Berliner Polizeipräsidium, die »Rote Burg« zustürmt, um Gefangene zu befreien. Es ist die Zeitenwende 1918/1919, die politische Ordnung und gesellschaftliche Normen zerbröseln. Chaos herrscht auf den Straßen und Szczepan Twardoch schickt uns mit seinem Roman »Demut« mitten hinein in diese Zeit des Umbruchs. Eine Zeit, in der vieles möglich schien. Eine Zeit voller Aufbruchsstimmung inmitten unzähliger Dramen am Ende des Ersten Weltkriegs. Eine Zeit der Kämpfe, des Hasses und des Beginns einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Und in der Figur jenes Alois Pokora spiegelt sich die ganze Zerrissenheit jener Jahre wider, denn er ist ein Mensch, der zwischen allen denkbaren Stühlen sitzt und droht, daran zugrunde zu gehen. Dabei hat er nur einen großen Wunsch: irgendwo dazuzugehören. »Ameise will ich sein, Teil des Ganzen.« „Die Zerrissenheit jener Jahre“ weiterlesen

Drama im Nieselregen

Jedem literaturbegeisterten Menschen wünsche ich, mindestens eine Buchhandlung seines Vertrauens in Reichweite zu haben. Bedingt durch die Größe der Stadt, in der ich lebe, sind es bei mir sogar mehrere; eine davon ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Es ist keine große Buchhandlung, tatsächlich ist sie sogar recht klein. Aber sie ist so gut sortiert, dass ich jedes Mal, wenn ich sie besuche, ein Buch finde, von dem ich zuvor noch nicht wusste, dass ich es dringend benötigen würde. Dort stieß ich auch auf den Roman »Der Geist von Tiger Bay« von Nadifa Mohamed, ein Werk, das ohne diesen Buchhandlungsbesuch wahrscheinlich an mir vorbeigegangen wäre. Und damit hätte ich eine beeindruckende und erschütternde Lektüre verpasst. Eine, die man nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommt.

Die Handlung führt zurück in das Jahr 1952, ins walisische Cardiff. Die Stadt war damals einer der wichtigsten Häfen der Welt, in dem ein großer Teil der Kohle aus den walisischen Bergwerken verschifft wurde. Und Tiger Bay wurde das Hafenviertel genannt; ein lebendiger und multikultureller Stadtteil, in dem Menschen aus über fünfzig Nationen zusammenlebten. Eine Arbeitergegend, in der auch viele Matrosen ein Zuhause fanden. Straßenzüge mit einfachen Häusern, kleine Geschäfte, in denen Dinge des täglichen Bedarfs oder Ausrüstungsgegenstände für Seeleute verkauft wurden; der Geruch der Kohleöfen, der sich mit der brackigen Luft des Hafens vermischte, ständiger Nieselregen, Kneipen, Spelunken, Bars, Tanzlokale, das ein oder andere Bordell. Kleinkriminelle und Diebe machten das Viertel unsicher, aber es lebten auch unzählige Familien dort, einfache Menschen mit ihren Kindern, die versuchten, irgendwie über die Runden zu kommen. Es war eine raue Gegend; mit dem Niedergang des Hafens und der Kohleförderung ist sie verschwunden. Straßenzüge wurden abgerissen, Menschen zogen fort, Häuser verfielen. Und Tiger Bay wurde zu einem Mythos. „Drama im Nieselregen“ weiterlesen

Geschichte vergeht nicht

Es ist ja so: Von den hunderten oder eher tausenden Büchern, die man in einem Leserleben liest, bleiben viele nur bruchstückhaft im Gedächtnis und bei manchen kann man sich nach ein paar Jahren höchstens noch vage an den Inhalt erinnern – wenn überhaupt. Aber dann gibt es auch die ganz besonderen Werke, jene, auf die man ab und zu stößt, jedes von ihnen eine wertvolle Entdeckung. Jene, deren erzählerische Wucht eine Sogwirkung auslöst, die unbeschreiblich ist. Jene, die einem eine neue Welt eröffnen oder einen mit Haut und Haaren in eine andere Epoche schicken. Jene, die den eigenen Horizont ein Stück vergrößern. Jene, deren Sprache Bilder im Kopf entstehen lassen, die unvergesslich sind; Bilder voller Schönheit und Schrecken. Es gibt sie nicht allzu oft, jene Bücher, die all das in sich vereinen, und ich bin dankbar für jedes von ihnen, das seinen Weg in mein Bücherregal gefunden hat. Und eines davon ist »Alle, außer mir« von Francesca Melandri. „Geschichte vergeht nicht“ weiterlesen

Die Bücher der Rose

2022 jährte sich das Erscheinen der deutschen Ausgabe von »Der Name der Rose« zum vierzigsten Mal. Dies feierte der Hanser Verlag mit einer wunderschön gestalteten Neuauflage des Romans von Umberto Eco in der bewährten Übersetzung von Burkhart Kroeber. Eine Ausgabe, an der ich nicht vorbeigehen konnte und die ich zum Anlass nahm, nach fünfunddreißig Jahren dieses großartige Werk ein zweites Mal zu lesen. Gleichzeitig erschien – im Zsolnay Verlag, der ebenfalls zu Hanser gehört – der Roman »Die schwarze Rose« von Dirk Schümer; laut der Ankündigung im Klappentext eine Art lose Fortsetzung von Ecos Meisterwerk. Zumindest würde man ein paar alte Bekannte wieder treffen: »Dort, wo Umberto Ecos ›Der Name der Rose‹ aufhört, setzt Dirk Schümers historischer Roman an«, heißt es auf der Buchrückseite. An ein Meisterwerk, an einen der ganz großen Romane der letzten Dekaden anknüpfen? Kann ein so schon fast anmaßendes Unterfangen gut gehen? Gelingen? Ich war skeptisch. Und neugierig. Aber lest selbst. „Die Bücher der Rose“ weiterlesen

Eine Straße als Sehnsuchtsort

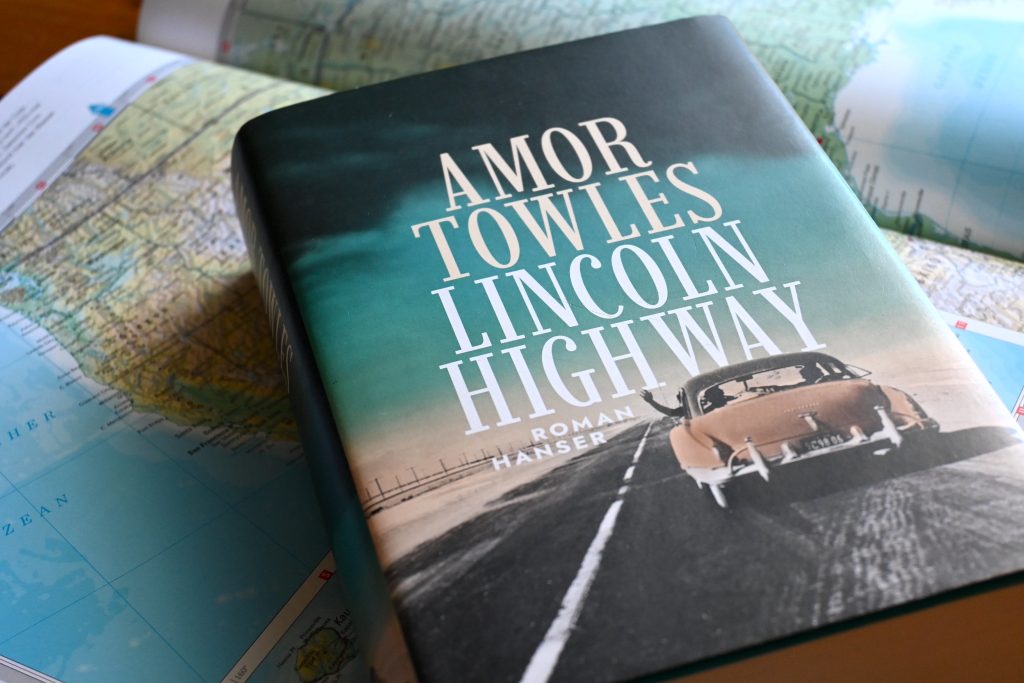

Der drängende Wunsch, unterwegs zu sein ist eines der prägendsten Gefühle meines Lebens. Ich liebe die Aufbruchsstimmung, wenn ein Zug Fahrt aufnimmt. Ich liebe das einen plötzlich überfallende Fernweh, wenn am Himmel ein Flugzeug in der Abendsonne glänzt. Und besonders liebe ich den Anblick einer Straße, die sich am Horizont im Nirgendwo verliert. Was für ein Symbol: Unterwegs sein zu Neuem, dem Stillstand entfliehen – und sei es lediglich in der Phantasie. Kann es etwas Schöneres geben? Daher musste ich keine Sekunde lang überlegen, als ich den Roman »Lincoln Highway« von Amor Towles sah – nur wegen des Covers war das Buch gekauft, bevor ich den Klappentext wahrgenommen hatte und ohne den hochgelobten Vorgängeroman des Autors – »Ein Gentleman in Moskau« – gelesen zu haben.

Und dann noch der Titel. Lincoln Highway. Die erste Fernstraße der USA, die beide Küsten als eine durchgehende Strecke miteinander verband; vom Times Square in New York bis zum Lincoln Park in San Francisco. Ich freute mich auf die Lektüre, auf einen Roadtrip ins Ziellose Freute mich, die Protagonisten durch endlose Weiten zu begleiten, Meile um Meile, dem Ungewissen entgegen. Das waren die Assoziationen, die Cover und Titel in mir weckten. Und um das Fazit dieser Buchvorstellung an den Anfang zu stellen: Es war in der Tat ein Roadmovie, das mich begeistert, mich auf einen wilden Trip zu einem Neuanfang mitgenommen hat. Nur vollkommen anders, als gedacht. „Eine Straße als Sehnsuchtsort“ weiterlesen

Die Augen seines Vaters

Ein Mann mit Rucksack auf dem Weg ins Ungewisse: Das Cover des Romans »Das wundersame Leben des Liborio Bonfiglio« von Remo Rapino erinnert ein wenig an Robert Seethalers »Ein ganzes Leben«. Und wie bei diesem Werk geht es ebenfalls um die Lebensgeschichte eines Einzelgängers, eines Menschen der sich immer wieder mit der Einsamkeit arrangieren muss, die ihn wie ein Kokon umgibt. Es ist jener Liborio Bonfiglio, den wir Leser als alten Menschen kennenlernen. Als Ich-Erzähler nimmt er uns mit auf eine Reise durch acht Jahrzehnte Leben und durch die Wechselbäder der italienischen Geschichte. „Die Augen seines Vaters“ weiterlesen

Leben um des Lebens willen

Der Roman »Das Feuer retten« von Guillermo Arriaga liegt neben mir, gerade habe ich ihn beendet und schaue auf das ziegelsteingroße Buch. Aus den achthundert Seiten scheint Qualm aufzusteigen, so als verströmen sie nach der Lektüre noch eine Mischung aus Testosteron, Adrenalin und Pulverdampf. Was habe ich da gelesen? Die Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe. Die Geschichte einer Selbstzerstörung. Die Geschichte einer kaputten Gesellschaft. Die Geschichte eines zerrissenen Landes, geprägt von Gewalt und Ungerechtigkeit. Die Geschichte zweier Menschen, deren Anziehungskraft füreinander sie alle Normen vergessen lässt – mit dramatischen Folgen. Und lebensgefährlichen Konsequenzen.

Der Autor hat dem Buch zwei Sätze des französischen Regisseurs und Autors Jean Cocteau vorangestellt: »Wenn das Feuer mein Haus niederbrennt, was würde ich retten? Ich würde das Feuer retten.« Dieses titelgebende Zitat ist eine Kampfansage an die Mittelmäßigkeit, in der es sich die meisten von uns bequem eingerichtet haben. Doch wehe, wenn die Mauer, die unser bequemes Leben umgibt und die das Gefühlschaos und die brennende Leidenschaft aussperrt, auch nur einen hauchdünnen Riss bekommt. Dann bricht die eigene, kleine Welt auseinander. „Leben um des Lebens willen“ weiterlesen