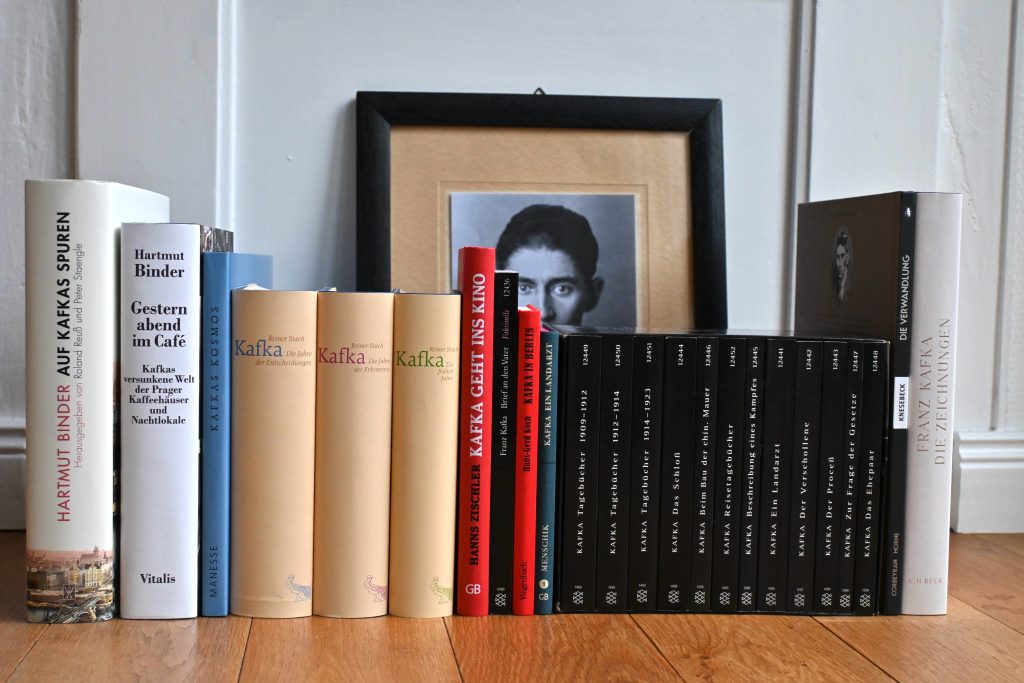

Als ich zum ersten Mal etwas von Franz Kafka las, stand ich im Licht einer Straßenlaterne. Es ist lange her und muss im Herbst des Jahres 1990 gewesen sein, aber ich habe diesen Moment, diesen Abend nie vergessen. Vielleicht, weil dabei einiges zusammenkam. Es war kurz nach dem Ende meines Zivildienstes, und beim Start ins Leben war ich gleich in einer Sackgasse gestrandet. Denn ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, keine Idee, was die Zukunft bringen könnte, keine Perspektive. Ich wohnte zur Untermiete bei einer Kollegin; nicht ganz legal, denn laut Mietvertrag war dies nicht erlaubt – was dazu führte, dass ich immer schnell durch das Treppenhaus huschte und möglichst wenig zu Hause war. Falls man es unter diesen Umständen überhaupt ein Zuhause nennen konnte. Der Zivildienst war gegen einen Job als Altenpflegehelfer eingetauscht worden, das Geld genügte, um jeden Abend auszugehen oder die freien Nachmittage in Cafés zu verbringen. Die nagende Unzufriedenheit wurde dabei durch ständiges Unterwegssein und viel zu wenig Schlaf mehr oder weniger erfolgreich übertüncht. Doch nach einer langjährigen Pause hatte ich einige Monate zuvor das Lesen wieder entdeckt – und in dieser Zeit wurde es mir zur Gewohnheit, immer ein Buch bei mir zu tragen. Eine Gewohnheit, die ich nie wieder abgelegt habe. „Kaffeehaussitzers Kafka-Jahr“ weiterlesen

Remarque und ein staatlich geprüftes Gewissen

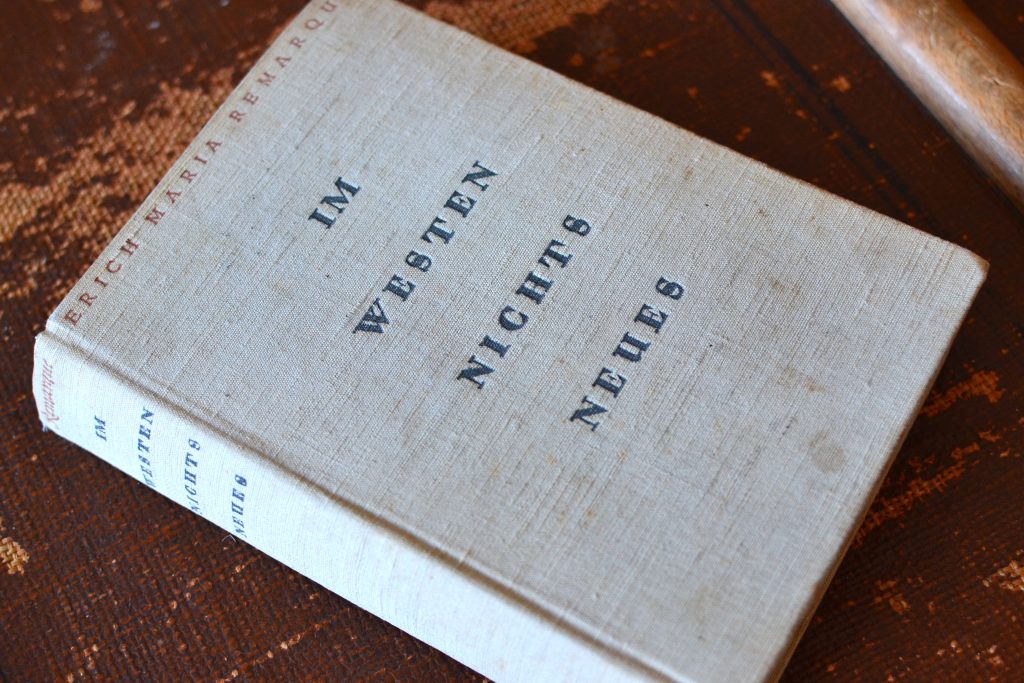

Im Beitrag »Die Bücher meines Lebens« stelle ich diejenigen Werke vor, die in fünf Lebensjahrzehnten den prägendsten Eindruck hinterlassen haben. Einen Roman habe ich dabei vergessen: »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque ist eines der wenigen Bücher, die ich zwischen meinem sechzehnten und zwanzigsten Lebensjahr gelesen habe. Es war die zweite Hälfte der Achtziger und eine Zeit, in der ich mit Literatur und der einsamen Beschäftigung des Lesens nichts anfangen konnte; die Nachmittage, Abende und Nächte mit den Freunden zu verbringen war viel wichtiger. Und trotzdem hat mich Remarques berühmtes Werk gepackt und fasziniert; ich weiß nicht, wie oft ich es damals las, sieben-, acht-, neunmal bestimmt. Die Ausgabe von »Im Westen nichts Neues«, die mir seinerzeit in die Hände fiel, stammt aus dem Jahr 1929; meine Großeltern müssen sie während der zwölf Jahre, in denen das Buch verboten war, irgendwo versteckt haben. Sie waren zwar überzeugte Parteigenossen und da hätte sich dieses Buch schlecht im Regal gemacht. Aber weggeschmissen haben sie es nicht – sie haben nie etwas weggeworfen. Und irgendwann war es in dem Buchregal meiner Eltern gelandet. Dann in meinem. Da ist es immer noch und jetzt, während ich dies schreibe, liegt es neben mir, ich schaue, welche Stellen ich damals mit Bleistift markierte und rufe mir die Jahre zurück ins Gedächtnis, in denen ich es gelesen habe. „Remarque und ein staatlich geprüftes Gewissen“ weiterlesen

Eine Epoche der Bücher

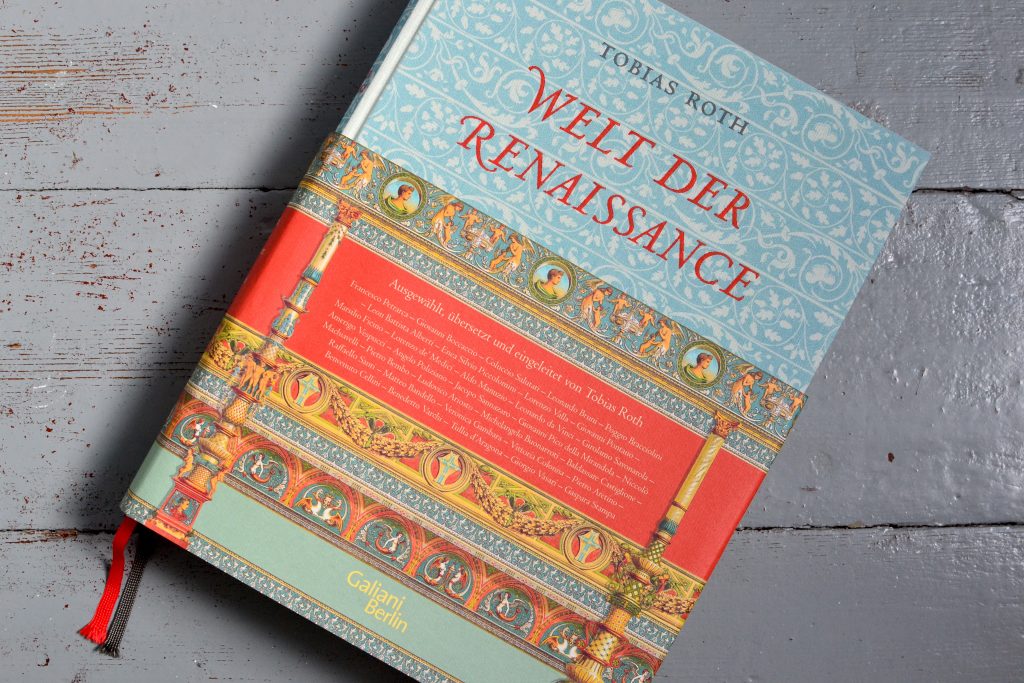

Seit Monaten lese ich in diesem Buch; den einen Abend ein, zwei Kapitel, den anderen Abend lediglich ein paar Seiten, immer mit großer Konzentration. Und es ist jedes Mal ein Genuss, denn stets schickt es mich auf eine Zeitreise in eine der faszinierendsten und spannendsten Epochen unserer Geschichte, lässt mich alte Texte entdecken, Zusammenhänge verstehen, das eigene Wissen vertiefen und ein Verständnis dafür entwickeln, wie gigantisch die kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwälzungen jener Zeit waren, prägend für die Jahrhunderte danach. Und dazu ist dieses Buch ein gestalterisches Gesamtkunstwerk – die Rede ist von dem voluminösen Prachtband »Welt der Renaissance« von Tobias Roth. „Eine Epoche der Bücher“ weiterlesen

»Fahrenheit 451«: Ein Interview zur Neuübersetzung

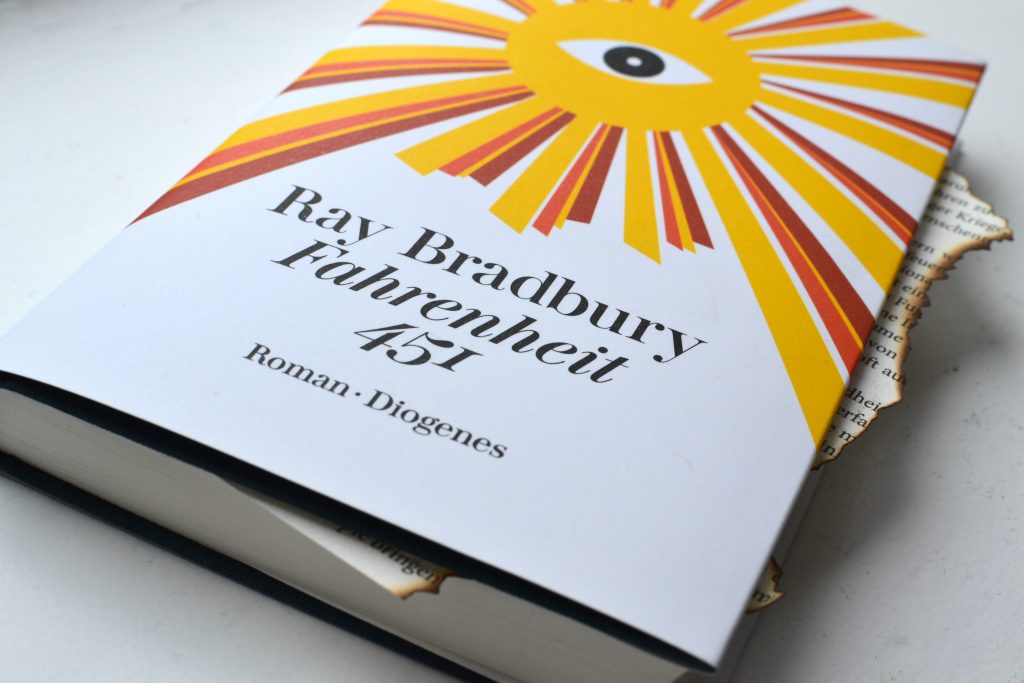

Der Dystopie-Klassiker »Fahrenheit 451« von Ray Bradbury wurde von Peter Torberg neu übersetzt. Entstanden ist dabei ein mitreißend erzählter Roman mit einer bildgewaltigen Sprache – ganz im Sinne des Autors, der dieses Buch seinerzeit in nur neun Tagen niederschrieb; seine Aufgewühltheit beim Verfassen des Textes ist in der Neuübertragung deutlich spürbar. Überhaupt verdanke ich der Übersetzungsleistung Peter Torbergs etliche großartige Leseerlebnisse; als Beispiele seien »Winters Knochen« von Daniel Woodrell, »Bitter Wash Road« von Gary Disher oder »Einsame Tiere« von Bruce Holbert genannt. Vor einiger Zeit hatten wir uns auf der Frankfurter Buchmesse auf einen Kaffee getroffen und ein Interview verabredet. Nun bot die Neuübersetzung von »Fahrenheit 451« einen guten Anlass, ihm Fragen zu seiner Tätigkeit zu stellen. „»Fahrenheit 451«: Ein Interview zur Neuübersetzung“ weiterlesen

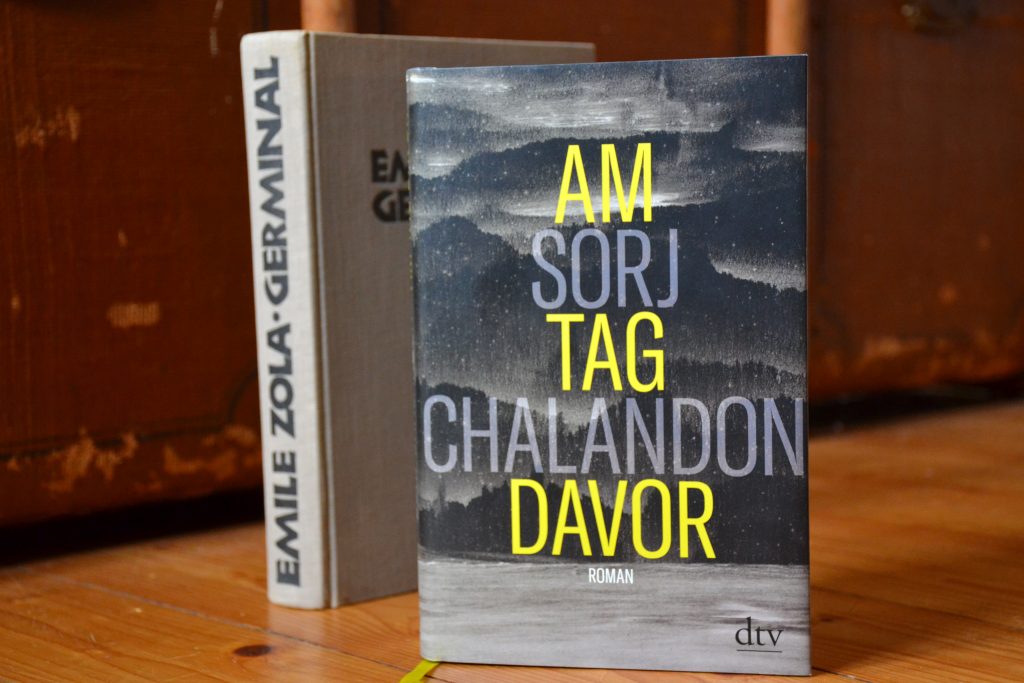

Germinals Erben

Es ist die Schlüsselszene im Roman »Am Tag davor« von Sorj Chalandon: Zwei Brüder – der sechzehnjährige Michel und der dreißigjährige Joseph – brettern am 26. Dezember 1974 auf Josephs Moped durch die nächtlichen Straßen von Liévien-Lens, einer Stadt mitten im nordfranzösischen Kohlegebiet. Dieser Moment scheinbar ungetrübter Ausgelassenheit wird im Verlauf der Handlung immer wieder auftauchen, wird seine Bedeutung verändern und zum Schluss die Erzählung auf eine vollkommen neue Ebene hieven. Denn die nächtliche Mopedfahrt prägt das gesamte Leben des Ich-Erzählers Michel. Es ist der Tag davor.

Sein von ihm vergötterter älterer Bruder Joseph ist Bergmann in der Zeche Saint-Amé, in der am nächsten Tag 42 Bergleute bei einem Unglück ums Leben kommen werden. Joseph stirbt ein paar Wochen später im Krankenhaus. „Germinals Erben“ weiterlesen

Mit Goethe im R4

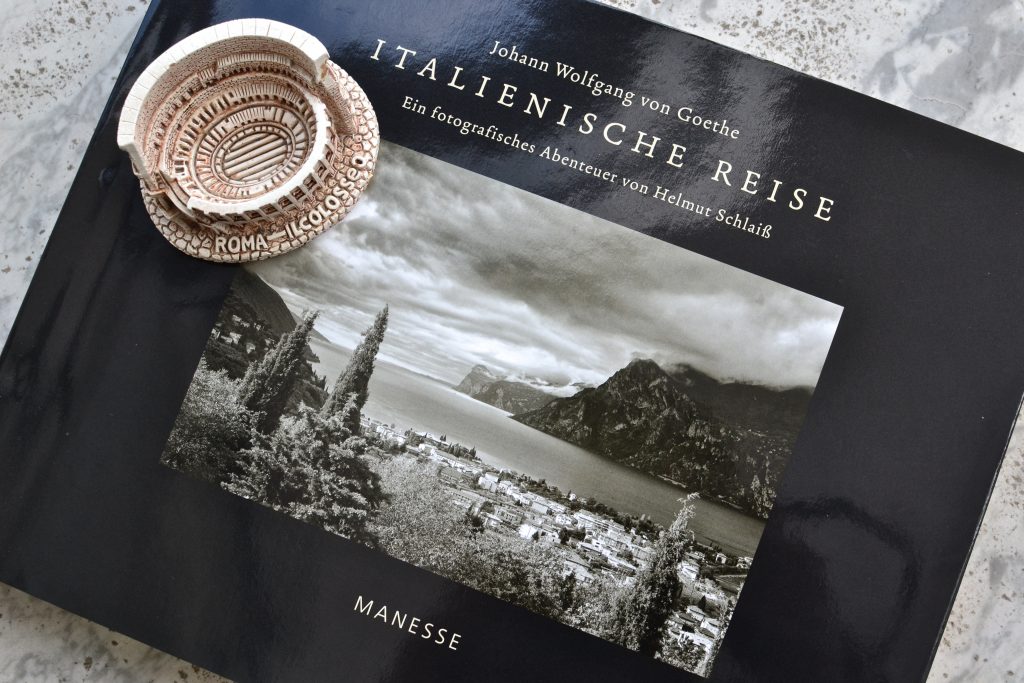

Dieser Beitrag war schon länger geplant. Angesichts der dramatischen Folgen der Corona-Pandemie war ich mir nicht sicher, ob dies der richtige Zeitpunkt für eine solche Buchvorstellung ist. Denn es mag makaber wirken, gerade jetzt von diesem grandiosen Buch zu schwärmen. Doch andererseits zeigt es uns durch seine Entstehungsgeschichte die Dimension der aktuellen Geschehnisse. Und es hat zudem – so finde ich – auch etwas Tröstliches. Doch dazu später. Erst einmal sollte ich erzählen, um welches Buch es eigentlich geht.

Der Photograph Helmut Schlaiß hat sich mit seinem Projekt »Italienische Reise« einen langgehegten Traum erfüllt. Denn es handelt sich dabei nicht um irgendeine italienische Reise, sondern um diejenige von Johann Wolfgang von Goethe, der zwischen September 1786 und Mai 1788 lange in seinem Arkadien unterwegs war. Seine »Italienische Reise« ist die Grundlage dieses Buches; Helmut Schlaiß reiste jahrelang auf den Spuren des berühmten Dichters, in seinem alten R4-Kastenwagen – notdürftig zu einem mobilen Schlafplatz umgebaut – folgte er der von Goethe beschriebenen Route. Der Orignaltext ist im zweiten Teil des großformatigen Werkes komplett abgedruckt. „Mit Goethe im R4“ weiterlesen

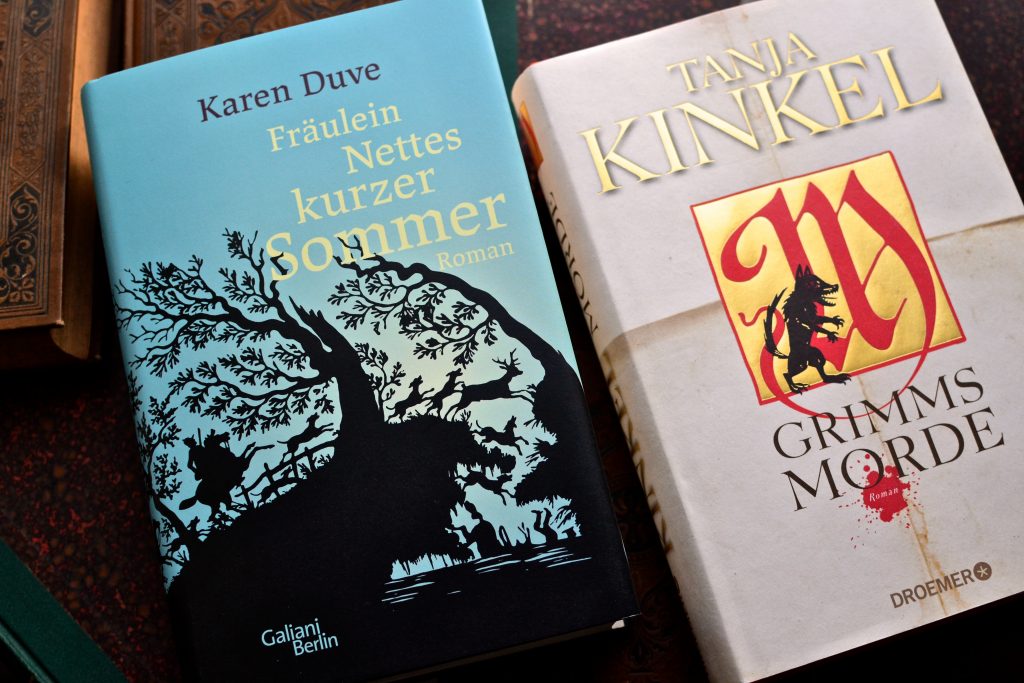

Gestatten?* Von Droste-Hülshoff

Wenn man am Bodensee aufwächst, gehören regelmäßige Besuche auf der Meersburg zur Kindheit. Als Familien-, Schul- oder Geburtstagsausflug, per Auto, per Bus oder per Schiff – die älteste noch bewohnte Burg Deutschlands ist eines der beliebtesten Ziele in dieser Region. Sie ist allerdings wirklich beeindruckend, ein trutziges Gemäuer mit dunklen, kargen Räumen hoch über dem See. Es gehört aber auch ein schön angelegter Burggarten dazu und an der einen Seite dieses Gartens steht ein bescheidenes Häuschen, eingerichtet mit Möbeln aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hier verbrachte die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff einen großen Teil der letzten Jahre ihres Lebens und hier steht ihr Sterbebett.

Ich weiß noch, wie ich mich als Kind über die Größe des Bettes gewundert habe, es ist so klein, dass nur eine äußerst zierliche Erwachsene darin hätte liegen können. Das war mein erster Kontakt mit Annette von Droste-Hülshoff und so wie die Besuche auf der Meersburg zu meiner Kindheit gehören, so ist auch ihr Name damit verbunden. Viel mehr wusste ich bis vor kurzem nicht über sie, mit ihrer Person und ihrem Werk habe ich mich bisher nie beschäftigt. Doch das hat sich nun dank zweier Bücher geändert, die ich hier vorstellen möchte. Es handelt sich um die Romane »Fräulein Nettes kurzer Sommer« von Karen Duve und »Grimms Morde« von Tanja Kinkel. Beide bringen uns auf sehr unterschiedliche Weise das kurze Leben Annette von Droste-Hülshoffs nahe und holen die heute kaum noch präsente Dichterin – die zu den wichtigsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts gehörte – in unsere Zeit. „Gestatten?* Von Droste-Hülshoff“ weiterlesen

Zeitlose Gier nach Macht

William Shakespeares Drama »Macbeth« dürfte eines der düstersten Stücke der Weltliteratur sein und es hat auch nach über vier Jahrhunderten nichts von seiner Faszination eingebüßt. Es ist die Geschichte des siegreichen Helden, der auf die dunkle Seite wechselt, zum machtbesessenen Tyrannen wird und im Irrsinn endet. An seiner Seite Lady Macbeth, Vertraute, Geliebte und tückische Verschwörerin in einer Person, vereint im blutig-bösen Triumph und im wahnhaften Scheitern.

Nun hat Jo Nesbø das Stück adaptiert und ins 20. Jahrhundert verlagert. Sein Roman »Macbeth« ist ein wilder, actiongeladener Ritt durch Shakespeares Stück mit Noir-Elementen vom Feinsten. Als gleichermaßen begeisterter Shakespeare- und Nesbø-Leser war ich natürlich sehr gespannt auf das Buch. „Zeitlose Gier nach Macht“ weiterlesen

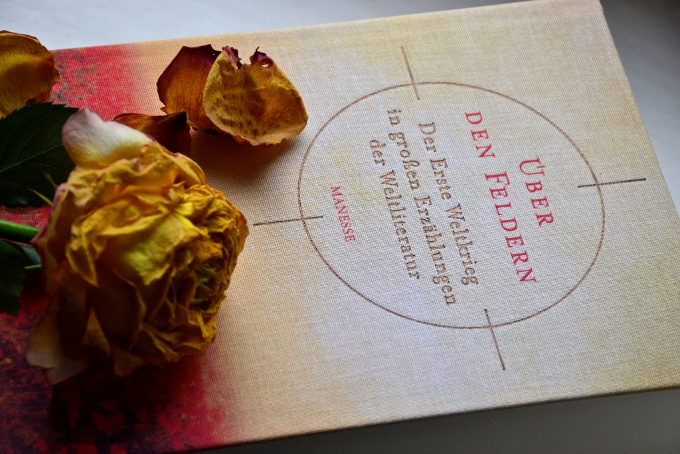

Literarischer Gedenkstein

Guillaume Apollinaire, Isaac Babel, Tania Blixen, Jorge Luis Borges, Bertolt Brecht, Louis-Ferdinand Céline, Joseph Conrad, Gabriele d’Annunzio, Heimito von Doderer, Alfred Döblin, Ilja Ehrenburg, William Faulkner, Ford Madox Ford, Anatole France, Claire Goll, Jaroslav Hašek, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Eduard Graf von Keyserling, Rudyard Kipling, Klabund, Karl Kraus, Vernon Lee, Heinrich Mann, Katherine Mansfield, William Somerset Maughan, Robert Musil, Boris Pasternak, Joseph Roth, Gertrude Stein, Franz Werfel, Edith Wharton, Thomas Wolfe, Virginia Woolf, Carl Zuckmayer, Arnold Zweig, Stefan Zweig.

Viele berühmte Namen.

Doch neben der Tatsache, dass sie Weltliteratur verfasst haben, eint diese Menschen noch etwas mehr: Sie alle lebten während des Ersten Weltkriegs und diese vier mörderischen Jahre haben in ihren Biographien Spuren hinterlassen. Direkte und indirekte, künstlerische und alltägliche. Sie haben diesen Krieg literarisch verarbeitet; das von Horst Lauinger herausgegebene Buch »Über den Feldern – Der Erste Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur« versammelt Texte von ihnen allen in einem Band. Wobei ich zu Beginn nur die ganz bekannten Namen erwähnt habe; die Textsammlung geht noch weit darüber hinaus und sorgt für Neu- und Wiederentdeckungen von Stimmen aus jener Zeit. Längst verklungen, aber zwischen zwei Buchdeckeln immer noch da. Hörbar, lesbar, wie ein mehr als hundert Jahre altes Echo. „Literarischer Gedenkstein“ weiterlesen

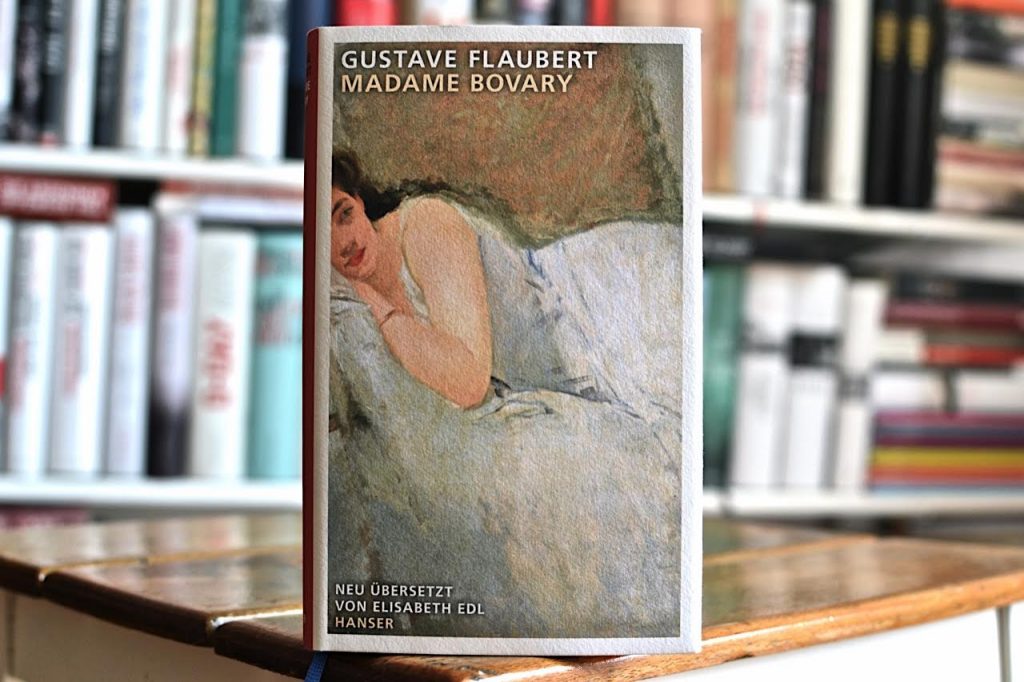

Das Bovary-Projekt

»Madame Bovary« von Gustave Flaubert ist einer der berühmtesten Romane der Literaturgeschichte. Bei seinem Erscheinen 1857 löste er einen Skandal aus, der Autor wurde wegen unmoralischen Verhaltens, insbesondere »Verherrlichung des Ehebruchs« angeklagt und musste sich vor Gericht verantworten. Die Verhandlung endete mit einem Freispruch – und förderte natürlich die Popularität des Werkes enorm. Der Roman ist als Frühwerk des Realismus ein Meilenstein auf dem Weg in die literarische Moderne; Flaubert zieht sich als Autor auf die Rolle eines Beobachters, eines Chronisten der Ereignisse zurück und beschreibt das tragische Leben der Emma Bovary. Eine Frau, die an ihrer provinziellen Umgebung verzweifelt und auf der Suche nach Erfüllung alles opfert. Und eben jenes Stilmittel der bloßen Beschreibung – ohne Wertung und ohne moralische Richtschnur – sorgte für die Empörung der Öffentlichkeit, die es nicht gewohnt war, auf solche Weise einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Realistisch und ohne Verklärung.

Auf der Frankfurter Buchmesse 2017 sprach ich mit BuchGeschichten-Booktuberin Ilke Sayan über »Madame Bovary« und wir stellten fest, dass wir beide das Buch noch nie gelesen haben. So beschlossen wir, gleichzeitig mit der Lektüre zu starten und uns anschließend darüber auszutauschen. Die Idee war, im Gespräch über das Buch die weibliche und die männliche Leserperspektive miteinander zu vergleichen, Gemeinsamkeiten und unterschiedliche Sichtweisen auszuloten. Daraus ist nun ein Film auf BuchGeschichten entstanden – mein erster Booktube-Auftritt, ich war ehrlich gesagt, etwas nervös und bewundere alle Menschen, die entspannt und ohne zu stocken vor der Kamera über Bücher sprechen. Und dieser Blogbeitrag, der parallel zum BuchGeschichten-Film veröffentlicht wird. „Das Bovary-Projekt“ weiterlesen

Ein Vorhang der Wirklichkeit

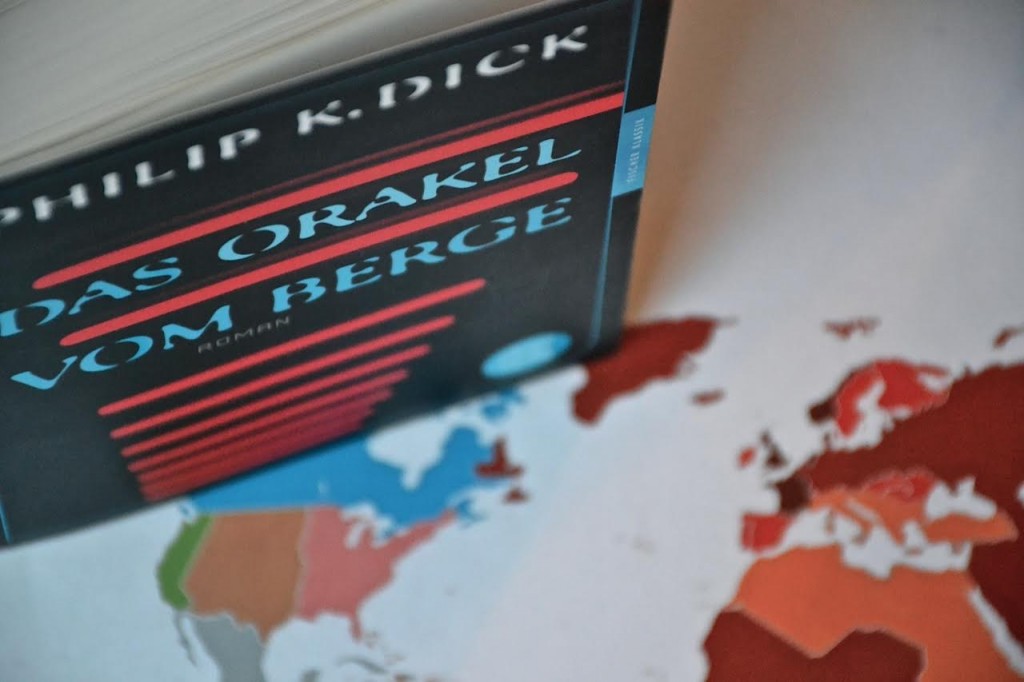

Jetzt bin ich tatsächlich über Amazon auf ein Buch aufmerksam geworden. Ausgerechnet. Wer schon öfters einmal hier war, der weiß, dass die Firma Amazon mit ihren rabiaten Geschäftspraktiken auf Kaffeehaussitzer Hausverbot hat. Gleichwohl fand ich die Nachricht interessant, dass der Gemischtwarenkonzern aus Seattle jetzt als Film- bzw. Serienproduzent agiert, um sich im Streaminggeschäft Marktanteile zu sichern. Eines der ersten großen und offensiv beworbenen Serienprojekte ist »The Man in the High Castle«, die filmische Adaption des 1962 erschienenen, gleichnamigen Romans von Philip K. Dick. Eines Klassikers der phantastischen Literatur, der seit vielen Jahren in deutscher Übersetzung als »Das Orakel vom Berge« vorliegt. Und von dem ich zuvor noch nie etwas gehört hatte.

Um was geht es? Es ist die Beschreibung, wie unsere Welt aussehen würde, wenn Nazi-Deutschland und Japan gemeinsam mit Italien den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Eine düstere Was-wäre-wenn-Dystopie, die einen komplett anderen Verlauf der Weltgeschichte schildert. „Ein Vorhang der Wirklichkeit“ weiterlesen

Das Weimar-Gefühl

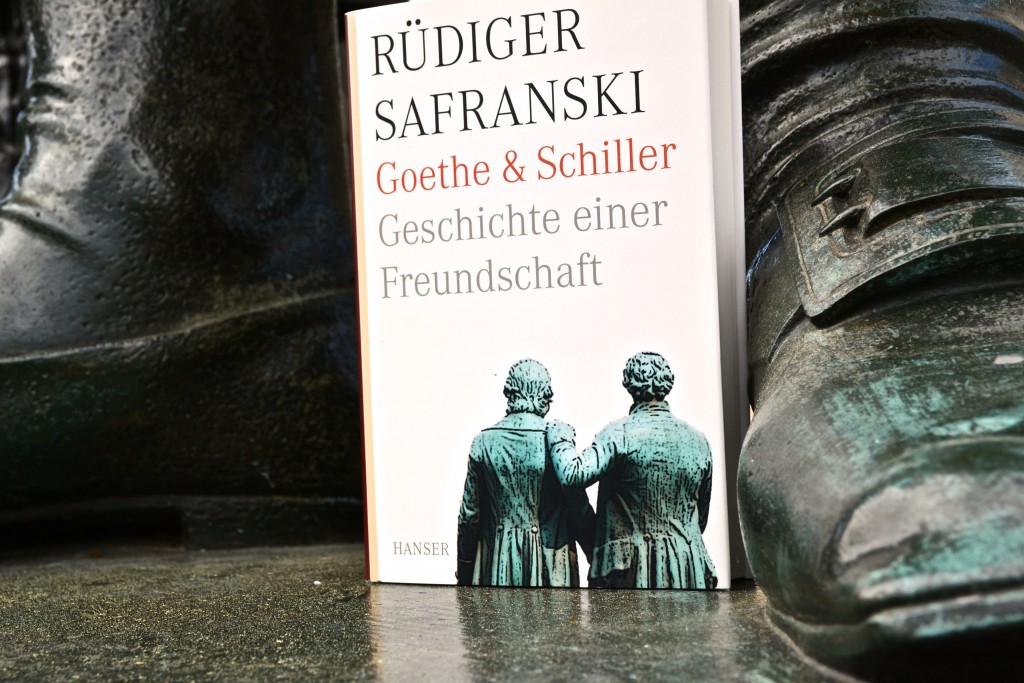

Durch Weimar zu streifen ist für mich etwas ganz Besonderes, schon fast etwas Magisches. Zwei Mal war ich in dieser Stadt, einmal 1999 und einmal 2015, vor wenigen Wochen. Ein interessanter äußerlicher Gegensatz: Gab es früher die bröckelnden Reste der sozialistischen Planwirtschafts-Tristesse zu bestaunen, so war man jetzt umgeben von beinahe überrestaurierten Gebäuden. Aber immer hat diese Stadt eine ganz besondere Ausstrahlung, die alten Straßen, Plätze, Gassen und Häuser atmen beinahe Geschichte – und das ist ja auch kein Wunder, es gibt wohl kaum einen anderen Ort in Deutschland, in dem die absoluten Höhepunkte und grausigsten Tiefen unserer Vergangenheit so dicht beiander liegen. Über diese Symbolik ist schon viel geschrieben und geredet worden, ragt doch schon von weitem sichtbar das Mahnmal des Konzentrationslagers Buchenwald über der Stadt auf.

Aber in diesem Text soll es nicht um dieses Düstere gehen, denn meine letzte Reise nach Weimar hat mich mitten hineingeführt in eine Zeit, in der sich die Menschen einen solchen Absturz in die Barbarei niemals hätten vorstellen können. Als Reiselektüre hatte ich nämlich das Buch »Goethe & Schiller – Geschichte einer Freundschaft« von Rüdiger Safranski dabei. Und es hat mir die beiden großen Dichter, die Stadt und die literarische Epoche so nahegebracht wie nie zuvor. „Das Weimar-Gefühl“ weiterlesen

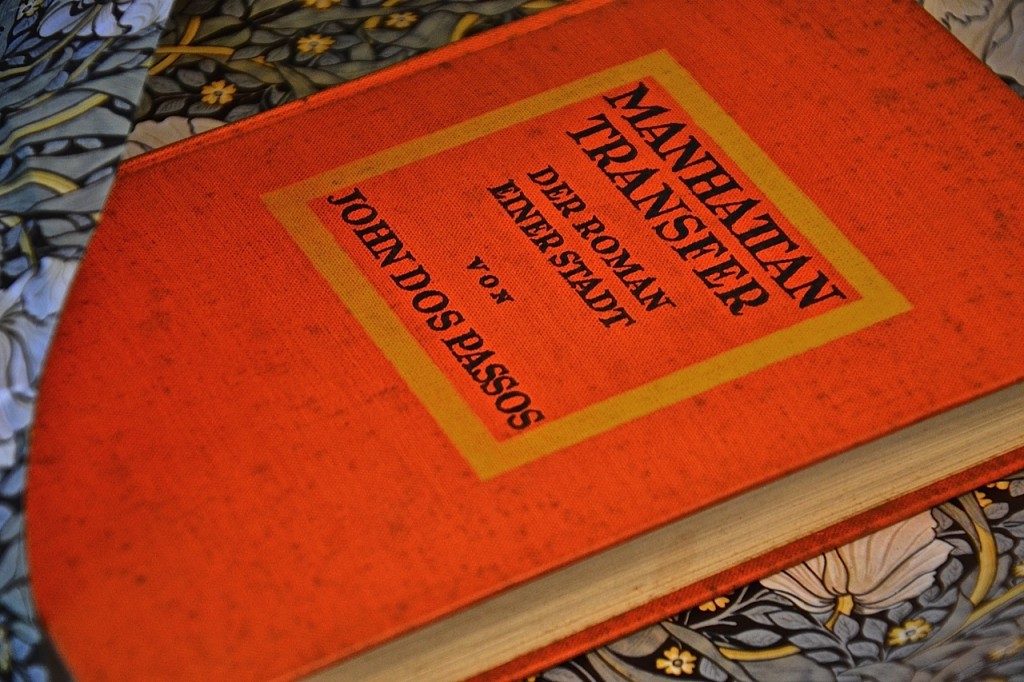

Heiligabend mit John Dos Passos

Den 24. Dezember 1997 habe ich als einen der grauesten Tage meines Lebens in Erinnerung und trotzdem ist er verknüpft mit einer intensiven Leseerfahrung. Wenige Monate zuvor war ich als Student nach Leipzig gezogen, eine Stadt im Umbruch, nicht vergleichbar mit der Glitzerkulisse, mit der sich die Leipziger Innenstadt heute umgibt. Abgebröckelte Fassaden, unsanierte, aber wunderschöne Gründerzeithäuser, der Braunkohlegeruch allgegenwärtig, dazu an vielen Gebäuden noch Kriegsschäden oder sogar verblichene Reklamemalereien aus den zwanziger Jahren. Ich als Süddeutscher hatte plötzlich das Gefühl, ganz nah an der Geschichte Deutschlands dran zu sein, denn überall stieß man auf ihre Spuren, seien es Einschusslöcher oder die Folgen der sozialistischen Mangelwirtschaft. „Heiligabend mit John Dos Passos“ weiterlesen

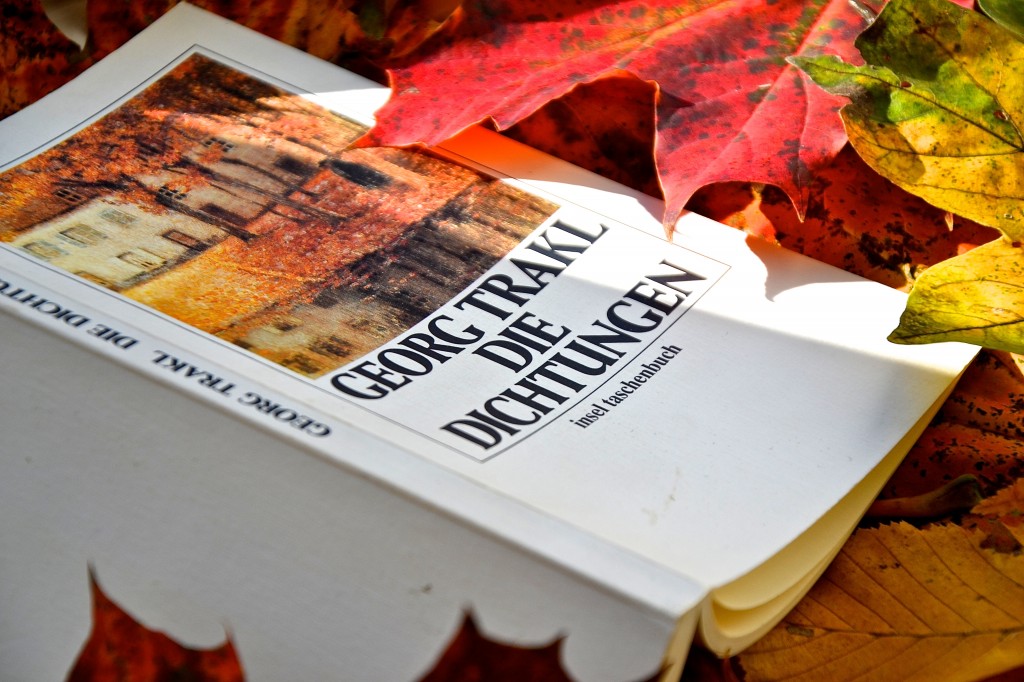

Herbst der Verzweiflung

Georg Trakl war eine der tragischsten Dichterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Zeit seines Lebens zutiefst depressiv, ein Getriebener, ein verzweifelt Suchender, schuf er mit seinen expressionistischen Gedichten Monumente schriftgewordener Ängste. Wie so viele andere Künstler wurde er vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs überrollt und fand sich im Herbst 1914 als Sanitätssoldat des österreichisch-ungarischen Heeres an der galizischen Front wieder. Die Kämpfe waren blutig und verlustreich, die Fratze des modernen Krieges hatte sich erhoben und Trakls Lazarett war nach der Schlacht von Grodek überfüllt mit Schwerverwundeten, Menschen mit weggeschossenen Gliedmaßen, zerfetzten Körpern und Gesichtern, Räume voller Blut, Tod und tiefster Verzweiflung. »Sterbende Krieger, die wilde Klage Ihrer zerbrochenen Münder.«

Auch ein weniger psychisch labiler Mensch wie Georg Trakl hätte hier die Grenzen seiner Belastbarkeit überschritten. Er erlitt einen völligen Nervenzusammenbruch und versuchte, diese traumatischen Erfahrungen in seinem Gedicht »Grodek« zu verarbeiten. Er ist eines seiner bekanntesten Werke geworden. „Herbst der Verzweiflung“ weiterlesen

Ein Textbaustein* des Herrn B.

»Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ›Sie haben sich gar nicht verändert.‹ ›Oh!‹ sagte Herr K. und erbleichte.«

Dieser kurze Text begleitet mich nun schon ein halbes Leben und ich weiß leider nicht mehr, wo und wann ich ihn das erste Mal gelesen habe. Eigentlich bin ich mit dem Werk von Bertolt Brecht nie ganz warm geworden, es war mir immer zu zäh, die sozialrevolutionären Aussagen passten nicht richtig zu jemanden, der im täglichen Leben wohl eher wenig mit einfachen Arbeitern zu tun hatte. Das Theodor W. Adorno zugeschriebene Zitat bringt dies schön auf den Punkt: »Mit einer silbernen Pinzette hat sich Bertolt Brecht Dreck unter die Fingernägel geschoben, um glaubhaft klassenbewußt proletarisch zu wirken.« Wobei die Beschäftigung mit der Person Brechts sehr faszinierend ist, ein Mann, der mit seinen Stücken dramaturgische Maßstäbe setzte und nach einem Leben voller Anfeindungen und Verfolgung zum Schluss nirgends mehr richtig zu Hause war. „Ein Textbaustein* des Herrn B.“ weiterlesen