Auch über ein Jahrhundert später umgibt die Texte von Franz Kafka eine Aura von geheimnisvoller Eleganz. Sie stammen aus der Feder eines Menschen, für den das Schreiben alles bedeutete, der sich über die Literatur definierte und allen Widrigkeiten zum Trotz jene Texte schuf, die uns heute noch faszinieren. Dabei war er kein einzelgängerischer Außenseiter. Denn auch wenn er zu seiner Familie ein gespaltenes, zu seinem Vater ein zerrüttetes Verhältnis hatte und es ihm schwerfiel, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen oder Beziehungen einzugehen, so war er gleichzeitig fest eingebunden im intellektuellen Leben Prags, hatte Freunde und Bekannte, verbrachte gerne Zeit in Kaffeehäusern und Buchhandlungen, diskutierte leidenschaftlich über Literatur und die Themen der Zeit. Wie haben all diese äußeren Einflüsse sein Schaffen geprägt? Und ist es möglich, Spuren davon in seinen Texten zu finden? Diesen Fragen geht der Literaturwissenschaftler Andreas Kilcher in seinem Buch »Kafkas Werkstatt« nach und nimmt uns mit auf eine Reise in eine Zeit voller Umbrüche und neuer Gedanken. „Ein Sohn seiner Zeit“ weiterlesen

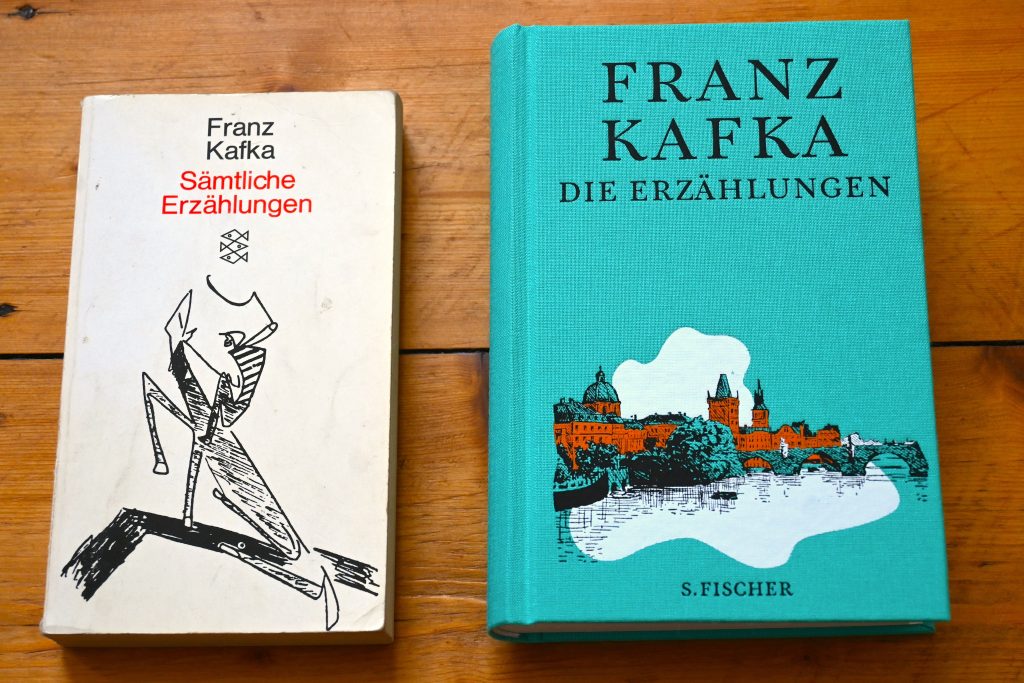

Zwei Bücher, drei Jahrzehnte

Ich konnte nicht widerstehen. Als ich in einer der Buchhandlungen meines Vertrauens die Neuausgabe der Erzählungen von Franz Kafka sah, musste ich sie einfach haben. Ein leinengebundenes Buch – das findet man heute außerhalb der Programme der Büchergilde und des Manesse-Verlags nur noch selten. Und ich liebe Leineneinbände, deshalb konnte ich gar nicht anders. Nun habe ich den neu erworbenen Band neben dem alten Taschenbuch photographiert und beim Blick auf die beiden Bücher wird mir bewusst, dass über dreiunddreißig Jahre zwischen ihnen liegen. Das Taschenbuch ist die Ausgabe, von der ich hier im Blog schön öfters erzählt habe, vergilbt, zerkratzt und zerknickt begleitet es mich schon seit dem Herbst 1990; es ist mit all seinen Narben und Blessuren ein Teil meines Lebens. Mit ihm verbinde ich viele Monate der Lektüre und viele Stunden in Cafés und Kneipen, es begleitete mich durch die Zeit, als der Aufbruch ins Erwachsenenleben von einer großen Ungewissheit geprägt war. „Zwei Bücher, drei Jahrzehnte“ weiterlesen

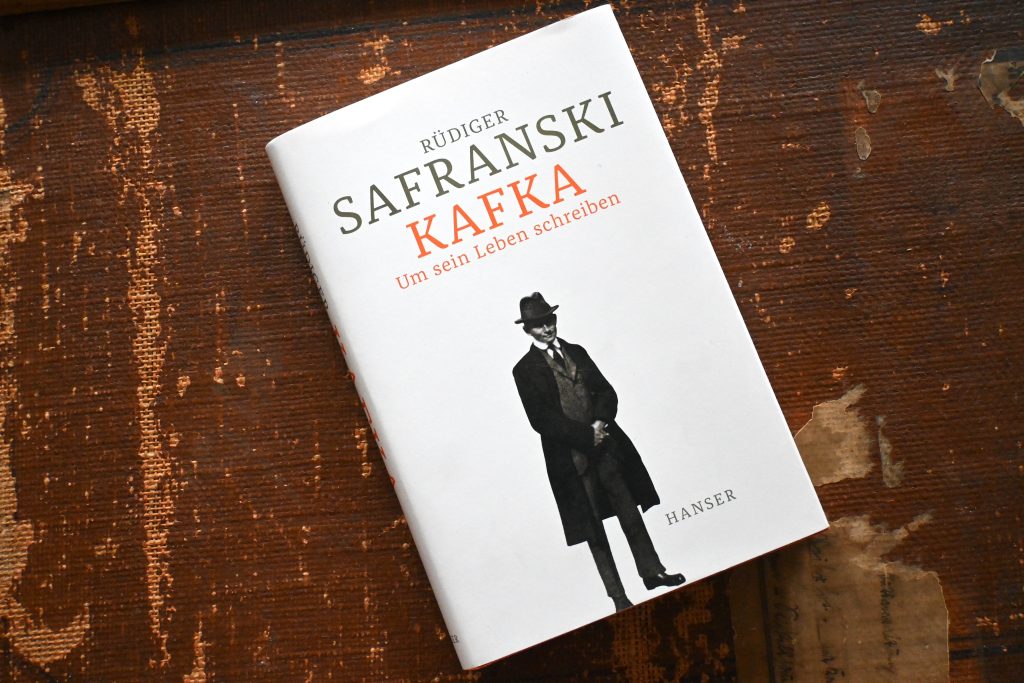

»Ich bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes«

Denkt man darüber nach, wirkt es wie eine schräge Laune des Schicksals: Ausgerechnet Franz Kafka, ein hochgradig introvertierter Mensch, der Zeit seines Lebens mit sich haderte, der sein Schaffen immer wieder in Frage stellte, so sehr, dass er seinen besten Freund darum bat, seinen gesamten Nachlass zu verbrennen, ausgerechnet dieser Franz Kafka ist heute einer der meistinterpretiertesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Kein Halbsatz, kein Brief, kein Tagebucheintrag, keine Notiz blieb unkommentiert, die stetig anwachsende Sekundärliteratur füllt ganze Bibliotheken. Buchstäblich jede Minute seines viel zu kurzen Lebens wurde erforscht, so gut wie nichts blieb im Dunkel der Geschichte verborgen. Und gleichzeitig gibt es keine allgemeingültige Deutung seines Werkes und wird es auch niemals geben – denn das ist das Faszinierende an Kafkas Romanen und Erzählungen: Geschrieben in einer präzisen Sprache, der man die juristische Schulung anmerkt, bleibt der Inhalt ungewiss, angesiedelt irgendwo zwischen Realität und Traum. Angstgefühle und Fragen der Schuld prägen seine Werke, doch jeder liest sie anders, jeder nähert sich auf seine Weise an die irrlichternden und doch glasklaren Texte an. Und bei jedem Menschen lösen sie andere Empfindungen aus. Gleichzeitig sind seine Texte nicht nur ein Teil seiner Identität, nein, sie sind seine Identität, sind sein Leben. Wie kaum ein anderer Autor hat Franz Kafka seine Gefühle so unmittelbar und doch so verschlüsselt zu Papier gebracht. Sein berühmter Satz ist die Essenz seines Lebens: »Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein«. „»Ich bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes«“ weiterlesen

Flaneur der Dämmerung

»Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen.« Diese häufig zitierten Sätze schrieb Franz Kafka als Neunzehnjähriger, es sind klarsichtige Worte eines jungen Mannes, der den Großteil seines viel zu kurzen Lebens in dieser Stadt verbringen wird. Sie ist sein Geburtsort, der Platz seiner Familie, von der er sich durch die dominante Präsenz seines Vaters nie wirklich lösen kann. Und so wird Prag sein gesamtes Schaffen prägen; die prachtvollen Plätze und düsteren Gassen, die erleuchteten Kaffeehäuser und dunklen Hinterhöfe, die Nebelschwaden, die aus der Moldau aufsteigen, eine mystische, unterschwellig bedrohliche Stimmung, die nachts in den leeren Straßen liegt, das Morbide einer jahrhundertealten Stadt – all das finden wir in Kafkas Werk wieder. »Das Charakteristische der Stadt ist ihre Leere« – eine Notiz aus seinem Nachlass. Heute, ein Jahrhundert nach seinem Tod, kommt einem dieser Satz surreal vor angesichts der Touristenmassen, die sich tagein, tagaus durch die Stadt an der Moldau schieben und sie schon längst zu einer Kulisse degradiert haben. Oder doch nicht? Hat Kafkas Prag im Verborgenen überlebt? Gibt es sie noch, jene Atmosphäre, die sein Leben prägte? Der Photograph Helmut Schlaiß hat sich auf eine Spurensuche begeben – und herausgekommen ist ein prachtvoller Bildband mit dem Titel »Kafkas Kosmos«. „Flaneur der Dämmerung“ weiterlesen

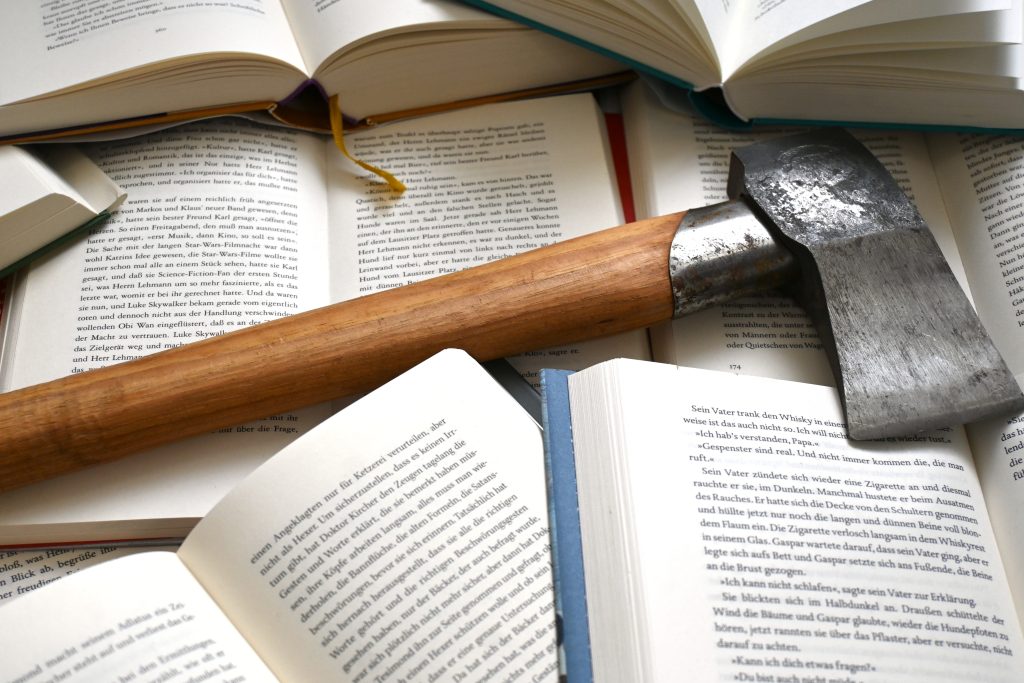

Der Brief mit der Axt

Franz Kafkas Satz mit der Axt und dem Buch und dem gefrorenen Meer kennt wahrscheinlich jeder literaturinteressierte Mensch; er wurde so oft zitiert, dass er fast zu einem Gemeinplatz geworden ist. Leider, muss man sagen, denn es gibt kaum eine Formulierung, mit der sich die Macht der Literatur, des geschriebenen Wortes besser ausdrücken lässt. Besonders, wenn man sich nicht nur diesen einen Satz anschaut, sondern den gesamten Brief, aus dem er stammt. Der zwanzigjährige Franz Kafka berichtet darin von einem überwältigenden Leseerlebnis und der Abschnitt, in dem sich der Axt-Satz befindet, ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist sehr leicht, diesen Brief online zu finden, eine schnelle Recherche genügt. Geschrieben wurde er von Kafka in Prag im Januar 1904 an seinen gleichaltrigen Schul- und Studienfreund Oskar Pollak, der zu dieser Zeit ein Semester pausierte. Hier ist er in Gänze. „Der Brief mit der Axt“ weiterlesen

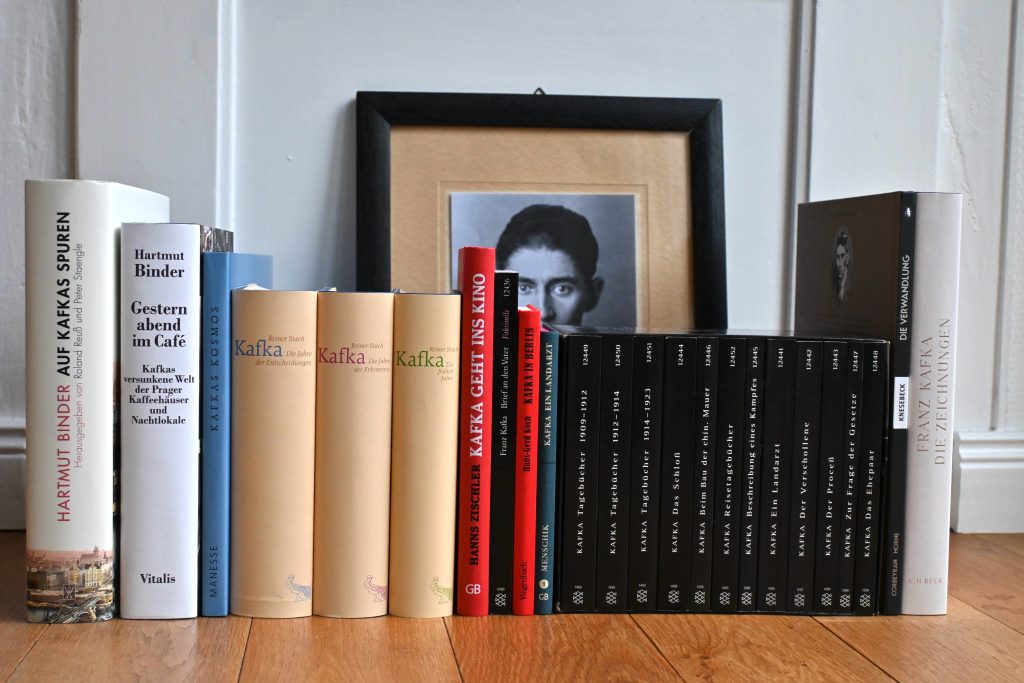

Kaffeehaussitzers Kafka-Jahr

Als ich zum ersten Mal etwas von Franz Kafka las, stand ich im Licht einer Straßenlaterne. Es ist lange her und muss im Herbst des Jahres 1990 gewesen sein, aber ich habe diesen Moment, diesen Abend nie vergessen. Vielleicht, weil dabei einiges zusammenkam. Es war kurz nach dem Ende meines Zivildienstes, und beim Start ins Leben war ich gleich in einer Sackgasse gestrandet. Denn ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, keine Idee, was die Zukunft bringen könnte, keine Perspektive. Ich wohnte zur Untermiete bei einer Kollegin; nicht ganz legal, denn laut Mietvertrag war dies nicht erlaubt – was dazu führte, dass ich immer schnell durch das Treppenhaus huschte und möglichst wenig zu Hause war. Falls man es unter diesen Umständen überhaupt ein Zuhause nennen konnte. Der Zivildienst war gegen einen Job als Altenpflegehelfer eingetauscht worden, das Geld genügte, um jeden Abend auszugehen oder die freien Nachmittage in Cafés zu verbringen. Die nagende Unzufriedenheit wurde dabei durch ständiges Unterwegssein und viel zu wenig Schlaf mehr oder weniger erfolgreich übertüncht. Doch nach einer langjährigen Pause hatte ich einige Monate zuvor das Lesen wieder entdeckt – und in dieser Zeit wurde es mir zur Gewohnheit, immer ein Buch bei mir zu tragen. Eine Gewohnheit, die ich nie wieder abgelegt habe. „Kaffeehaussitzers Kafka-Jahr“ weiterlesen

F wie Faschismus. Ein Textbaustein*

Es ist schon ein paar Jahre her, ich war damals erst seit kurzem für den Eichborn Verlag tätig und begleitete den norwegischen Autor Simon Stranger auf einer Lesereise. Im Gepäck hatte er seinen gerade auf Deutsch erschienenen Roman »Vergesst unsere Namen nicht«. Es gibt einen Satz in diesem Buch, der sich mir besonders eingeprägt hat und über den ich hier schreiben möchte. Denn er fühlt sich auf eine bedrohliche Art hochaktuell an.

Der norwegische Originaltitel des Romans lautet »Leksikon om lys og mørke«, frei übersetzt: Lexikon des Lichts und der Finsternis. Simon Stranger erzählt darin die Geschichte der jüdischen Familie seiner Frau im von Nazi-Deutschland besetzten Norwegen. Jedes Kapitel beginnt wie in einem Lexikon mit einem Buchstaben und den passenden Worten, die sich daraus ergeben – von A wie Anklage bis Z wie Zugvögel. Für den Übersetzer Thorsten Alms war dies eine echte Herausforderung, die er souverän gelöst hat. Und beim Kapitel zum Buchstaben F steht er, der Satz, den ich nicht vergessen kann:

»F wie früher, die Vergangenheit, die es immer noch gibt, und wie der Faschismus, der sich hineinfrisst, wie ein Furunkel in die Kultur.« „F wie Faschismus. Ein Textbaustein*“ weiterlesen

»Ihr seid nicht ohne Wurzeln« – Interview mit Sandra Kegel über die Literatur der weiblichen Moderne

Im Kölner Literaturhaus war die Literaturkritikerin Sandra Kegel zu Gast, Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie stellte die von ihr herausgegebene Anthologie »Prosaische Passionen« vor – ein grandioses Werk, das 101 Short Stories der literarischen Moderne aus den Federn von 101 Autorinnen enthält. Und damit ein Stück Literaturgeschichte neu- und wiederentdeckt, denn zahlreiche der enthaltenen Texte wurden der Vergessenheit entrissen oder erscheinen zum ersten Mal in deutscher Sprache: Der Band ist eine literarische Zeit- und Erkundungsreise, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Die zeigt, wie weiblich geprägt die literarische Moderne in Wahrheit war – und zwar global gesehen: Die Texte stammen aus über fünfzig Ländern und aus fünfundzwanzig Originalsprachen.

Hier im Blog stelle ich in einem Lesejournal sämtliche 101 Short Stories nach und nach vor, das Buch begleitet mich schon seit Wochen und Monaten. Der Abend im Literaturhaus unterstrich noch einmal die immense Bedeutung dieser Anthologie; im Gespräch mit Moderatorin Sabine Küchler erläuterte Sandra Kegel eindrucksvoll die Modernität und Aktualität der Texte, die zum Teil vor über einem Jahrhundert geschrieben wurden. Die drei von Schauspielerin Ines Marie Westernströer gelesenen Short Stories belegten dies auf eine anschauliche Weise. Es waren »Die Geschichte einer Stunde« von Kate Chopin (Lesejournal Tag 22), »Der rosa Hut« von Caroline Bond Day (Lesejournal Tag 27) und »Sultanas Traum« von Rokeya Sakhawat Hossain (Lesejournal Tag 20). Und anlässlich ihres Besuches in Köln hatte ich die Gelegenheit, Sandra Kegel zu ihrem Buchprojekt zu befragen. „»Ihr seid nicht ohne Wurzeln« – Interview mit Sandra Kegel über die Literatur der weiblichen Moderne“ weiterlesen

101 Texte. 101 Tage. Ein Leseprojekt.

Es gibt einen Buchmessetermin, auf den ich mich jedes Mal sehr freue: Beim Bloggertreffen mit Manesse-Verleger Horst Lauinger gibt es stets besondere Bücher zu entdecken. Denn die Titel aus dem Manesse Verlag sind nicht nur bibliophile Schmuckstücke, nicht einfach nur Klassiker in neuem Gewand, sondern oftmals verlegerische Projekte, die neue Aspekte bereits bekannter Autorinnen und Autoren zeigen, aber auch immer wieder ganze Epochen literarisch neu erschließen. Schöne Beispiele sind etwa der Band über die Apokalypse als Literatur, die Zusammenstellung aus den Tagebüchern von Alexander von Humboldt als »Buch der Begegnungen«, die aufwendige Prachtausgabe der Göttlichen Komödie anlässlich des 700. Todestags von Dante Alighieri oder der großartige Sammelband »Über den Feldern« mit literarischen Texten rund um den Ersten Weltkrieg. In diesem Herbst allerdings wurde bei dem Messetermin ein Buch vorgestellt, das aus all den spektakulären Projekten noch einmal heraussticht – es ist ein editorisches Meisterwerk. »Prosaische Passionen« lautet der Titel, Herausgeberin ist die Literaturkritikerin und FAZ-Feuilletonchefin Sandra Kegel.

»Prosaische Passionen« muss als ein Meilenstein gelten, denn diese Anthologie erschließt die Epoche der literarischen Moderne neu und fügt ihr entscheidende Stimmen hinzu, die bisher für eine Gesamtbetrachtung gefehlt haben. Die weiblichen Stimmen. Und daher lautet der Untertitel dieses 900-Seiten-Bandes: »Die weibliche Moderne in 101 Short Stories«. „101 Texte. 101 Tage. Ein Leseprojekt.“ weiterlesen

Trostlosigkeit, in Worte gemeißelt

Der Roman »Ein Moment des Krieges« von Laurie Lee ist eines dieser Bücher, die vor vielen Jahren bei mir eingezogen sind und seitdem darauf warteten gelesen, oder vielmehr: entdeckt zu werden. Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich es erworben habe; ich kann mich vage daran erinnern, dass ich die Inhaltsbeschreibung interessant fand und dass mir der erste Satz gefallen hat: »lm Dezember 1937 überquerte ich von Frankreich aus die Pyrenäen – zwei Tage zu Fuß durch den Schnee.« Vor einiger Zeit fand es Aufnahme in mein Leseprojekt zum Spanischen Bürgerkrieg und nun habe ich es endlich gelesen. Und entdeckt habe ich dadurch nicht nur einen faszinierenden Augenzeugenbericht aus jener unheilvollen Zeit, sondern einen Roman, dessen mitreißend-melancholische Sprache mich voll und ganz in ihren Bann gezogen hat. Zu verdanken habe ich dies der Übersetzung von Robin Cackett. „Trostlosigkeit, in Worte gemeißelt“ weiterlesen