Als ich zum ersten Mal etwas von Franz Kafka las, stand ich im Licht einer Straßenlaterne. Es ist lange her und muss im Herbst des Jahres 1990 gewesen sein, aber ich habe diesen Moment, diesen Abend nie vergessen. Vielleicht, weil dabei einiges zusammenkam. Es war kurz nach dem Ende meines Zivildienstes, und beim Start ins Leben war ich gleich in einer Sackgasse gestrandet. Denn ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, keine Idee, was die Zukunft bringen könnte, keine Perspektive. Ich wohnte zur Untermiete bei einer Kollegin; nicht ganz legal, denn laut Mietvertrag war dies nicht erlaubt – was dazu führte, dass ich immer schnell durch das Treppenhaus huschte und möglichst wenig zu Hause war. Falls man es unter diesen Umständen überhaupt ein Zuhause nennen konnte. Der Zivildienst war gegen einen Job als Altenpflegehelfer eingetauscht worden, das Geld genügte, um jeden Abend auszugehen oder die freien Nachmittage in Cafés zu verbringen. Die nagende Unzufriedenheit wurde dabei durch ständiges Unterwegssein und viel zu wenig Schlaf mehr oder weniger erfolgreich übertüncht. Doch nach einer langjährigen Pause hatte ich einige Monate zuvor das Lesen wieder entdeckt – und in dieser Zeit wurde es mir zur Gewohnheit, immer ein Buch bei mir zu tragen. Eine Gewohnheit, die ich nie wieder abgelegt habe. „Kaffeehaussitzers Kafka-Jahr“ weiterlesen

Heimkommen. Ein Textbaustein*

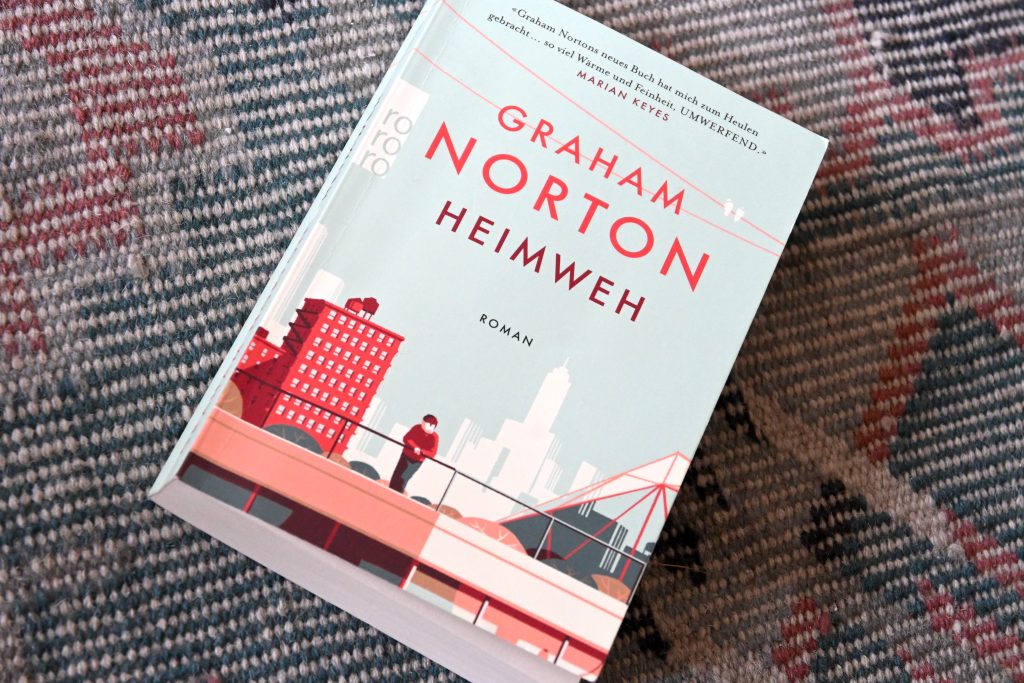

Es gibt diese Textstellen, die einen beim Lesen innehalten lassen. Über die man geradezu stolpert, die man noch einmal liest und ein weiteres Mal. Und die einem danach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Eine solche Stelle ist mir im Roman »Heimweh« von Graham Norton begegnet. Es ist eine Schlüsselszene des Romans: Der über fünfzigjährige Connor Hayes kehrt nach jahrzehntelanger Abwesenheit nach Mullinmore zurück; es ist ein kleiner Ort in Irland, irgendwo in der Gegend von Cork. Als er sich in seinem Mietwagen langsam der Landschaft nähert, in der er aufgewachsen ist, als die Straßen, die Felder, die in der Luft liegende Stimmung immer vertrauter werden und trotzdem vage fremd bleiben, als er das Städtchen vor sich sieht, in dem vor langer Zeit sein unstetes Leben den Anfang nahm – da fallen sie, die beiden Sätze. „Heimkommen. Ein Textbaustein*“ weiterlesen

Zehn Jahre Kaffeehaussitzer

Der Literaturblog Kaffeehaussitzer wird zehn Jahre alt und mit einer Mischung aus Freude, Dankbarkeit und ungläubigem Staunen denke ich an den Juni 2013 zurück, als ich das allererste Mal auf den »Veröffentlichen«-Button geklickt habe – ohne auch nur die geringste Ahnung davon zu haben, was daraus entstehen würde. Jedenfalls erinnere ich mit gut daran, wie faszinierend ich es fand, dass mit diesem ersten Klick meine eigene Seite, mein Literaturblog zum Leben erweckt wurde. Geplant war das alles nicht, irgendwie hat es sich zufällig ergeben. Wie so oft. „Zehn Jahre Kaffeehaussitzer“ weiterlesen

Fünfzehn Bücherfragen

»Ein Buch, das außer dir alle gemocht haben?« Oder: »Ein Buch, in dem du gern leben würdest?« Beim Flanieren durch die Literaturblogs bin ich auf der Seite Wissenstagebuch auf fünfzehn Bücherfragen gestoßen. Es ist ein Beitrag, der zum Mitmachen einlädt und schon beim Lesen ratterten die Gedanken los – ich konnte gar nicht anders, als mir diese Fragen zu schnappen und selbst zu beantworten. Und wer sich ebenfalls beteiligen mag: Lasst beim Wissenstagebuch in den Kommentaren einen Link da, so entsteht eine schöne Sammlung mit vielen Buchempfehlungen. Die Fragen stammen ursprünglich von der amerikanischen YouTuberin Steph Borer, um als book recommendation tag mehr Literatur in die Timelines zu bringen. Aber langer Rede kurzer Sinn: Hier sind sie, die Bücherfragen. Und meine Antworten. „Fünfzehn Bücherfragen“ weiterlesen

Apokalypse, Sinnsuche und Literatur

Schon seit sieben Jahren möchte ich diesen Beitrag schreiben. Und seit sieben Jahren suche ich dafür die passenden Worte, denn es geht um einen sehr persönlichen Blick auf die Welt: Um Glauben, Religion und Spiritualität. Auch jetzt, in dem Moment, in dem ich beschlossen habe, damit zu beginnen, weiß ich nicht, wohin der entstehende Text mich führen wird. Wieder einmal hat alles mit einem Buch zu tun, diesmal mit einem ganz besonderen: 2016 ist im Manesse Verlag eine Neuübersetzung der Apokalypse erschienen. Ein spannendes Projekt, denn die Offenbarung des Johannes – wie der offizielle Name ja lautet – ist in dieser aufwendig gestalteten Ausgabe eine Art Auskopplung aus der Bibel. Und wird zu einem literarischen Text, kraftvoll, wuchtig, finster und rätselhaft; auf eine surreale Weise dystopisch wie ein fiebriger Traum. Die Übersetzung aus dem Altgriechischen stammt von Kurt Steinmann, der dazu in einem Interview sagte: »Für mich ist die Apokalypse in erster Linie ein bildhaftes und wortgewaltiges Sprachkunstwerk. In seinen ungeheuren Bildern wirkt es beinahe wie eine Antizipation, eine Vorwegnahme der expressionistischen Literatur etwa von Trakl oder Heym.« „Apokalypse, Sinnsuche und Literatur“ weiterlesen

So viele Bücher, so wenig Zeit

Einer meiner Lieblingsfilme ist »About Time – Alles eine Frage der Zeit«. Nicht nur, weil darin eine gelungene Mischung aus Charme, Humor und Tragik geboten wird. Und nicht nur wegen der wunderbaren Schauspieler wie etwa Bill Nighy, Rachel McAdams oder Domhnall Gleeson. Sondern vor allem wegen eines kurzen Dialogs, in dem es – natürlich – um Bücher geht. Über die Handlung des Films möchte ich hier gar nicht sprechen; wer zum Beispiel »Notting Hill« oder »Vier Hochzeiten und ein Todesfall« mochte, der wird auch von »About Time« nicht enttäuscht werden. „So viele Bücher, so wenig Zeit“ weiterlesen

Leben, Blog & Bücher

Als Literaturblogger darf ich hin und wieder Interviewfragen beantworten. Dabei mag ich es besonders, wenn Fragen gestellt werden, die auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, sie seien einfach zu beantworten; die sich dann aber als viel kniffliger herausstellen, wenn man beginnt, sich Gedanken über sie zu machen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Interview, das Janine Rumrich für ihren Literaturblog Frau Hemingway mit mir geführt hat – es ging dabei um das Bloggen, um Bücher und um das Leben. Und wie alles miteinander zusammenhängt. Das Interview liegt nun schon einige Jahre zurück, es stammt aus dem Januar 2019. Da es zur Zeit online nicht abrufbar ist, da mir die Fragen so gut gefallen haben und da ich die meisten Antworten heute genau gleich formulieren würde, gebe ich es hier in Auszügen wieder; »Leben, Blog & Bücher« hat Janine alias Frau Hemingway diesen Teil genannt. Als Bonustrack gibt es ein paar zusätzliche Buchtipps. „Leben, Blog & Bücher“ weiterlesen

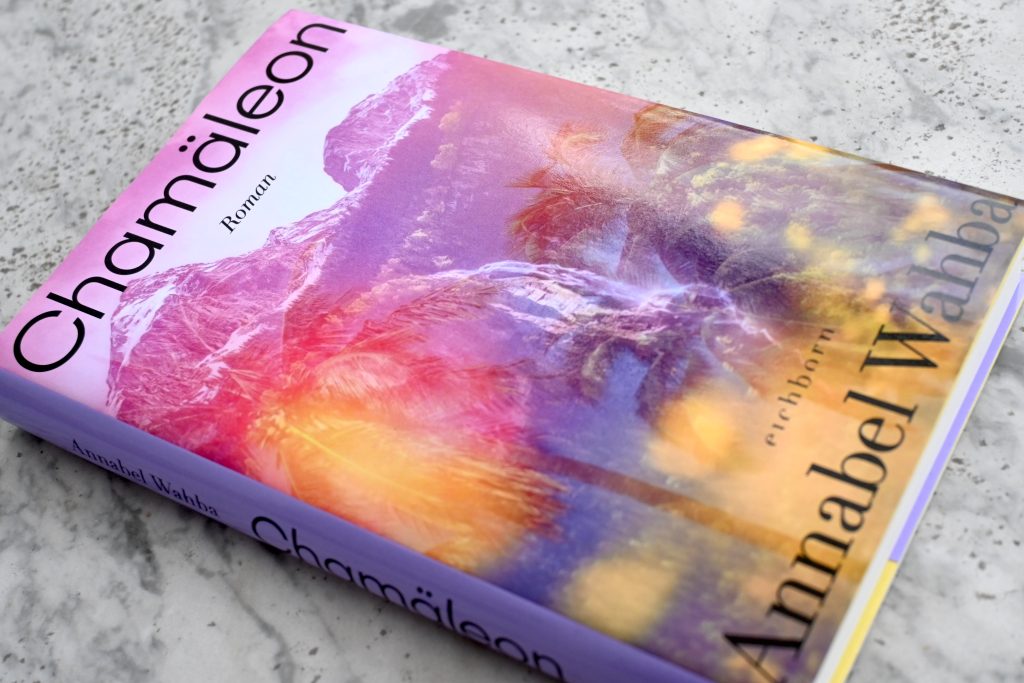

Ein Satz wie ein Geschenk

In der Beschreibung dieses Blogs heißt es, dass es darin um Bücher, Texte und Leseerlebnisse geht. Manchmal werde ich gefragt, was unter einem Leseerlebnis zu verstehen sei, doch darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Es kann etwa ein Buch sein, das mich zurückführt in eine vergangene Zeit meines Lebens, so, als würde ich in einen Spiegel schauen. Oder ein Roman, in dem eine mir wenig bekannte Epoche so intensiv vor mir ausgebreitet wird, wie es mit literarischen Mitteln nur möglich ist. Ein Buch, das seltsame Träume auslöst. Oder eines, das mich so tief in die Handlung hineinzieht, dass ich mich danach wochenlang auf keine neue Lektüre einlassen kann. Und manchmal kann ein Leseerlebnis lediglich aus einer kurzen Textstelle* bestehen oder aus einem einzigen Satz; wenn ich dort Worte finde, die etwas in mir verändern. Worte, die mich mitten ins Herz treffen. Die Trost spenden und eine offene Wunde schließen. Oder zumindest ein Pflaster darauf kleben. Und genau solch ein Pflaster, solch eine Textstelle ist mir auf den ersten Seiten des Romans »Chamäleon« von Annabel Wahba begegnet. Davon möchte ich hier erzählen. „Ein Satz wie ein Geschenk“ weiterlesen

Das Verschwinden der Leichtigkeit

Braucht man ein großformatiges Buch mit Photos vom Bau des Eiffelturms und mit darin abgebildeten Originalbauplänen? Natürlich nicht. Wozu auch? Konnte ich daran vorbeigehen, als ich es im Schaufenster einer Buchhandlung sah? Auf keinen Fall. Und das hat mit einer Erinnerung zu tun, die schon ziemlich lange zurückliegt, die ich aber niemals vergessen werde. Deshalb ist der Band »The Eiffel Tower« aus dem Taschen Verlag jetzt in meinem Bücherregal eingezogen. Es ist der viersprachige Nachdruck des im Jahr 1900 erschienenen Prachtbands »Gustave Eiffels 300-Meter-Turm« und ein echtes Schmuckstück. Und ich erzähle eine alte Geschichte, die auf eine traurige Weise in unser Heute passt. „Das Verschwinden der Leichtigkeit“ weiterlesen

Papiergewordene Geschichte, Teil zwei

Im Blogbeitrag »Papiergewordene Geschichte« habe ich vor einiger Zeit alte Bücher aus meinen Buchregalen vorgestellt, die für mich besondere Schätze sind. Nicht, weil sie besonders wertvoll wären, sondern weil sie als Objekte schon selbst Geschichten erzählen – und dadurch ein Stück papiergewordene Geschichte darstellen, vollkommen unabhängig vom Inhalt. Es sind Bücher, die schon seit Jahrzehnten durch die unterschiedlichsten Hände gegangen sind, die historische Umwälzungen überlebt haben und nun durch die Zeiten hindurch zu uns sprechen. Hier kommt die zweite Runde dieser Buchschätze. „Papiergewordene Geschichte, Teil zwei“ weiterlesen

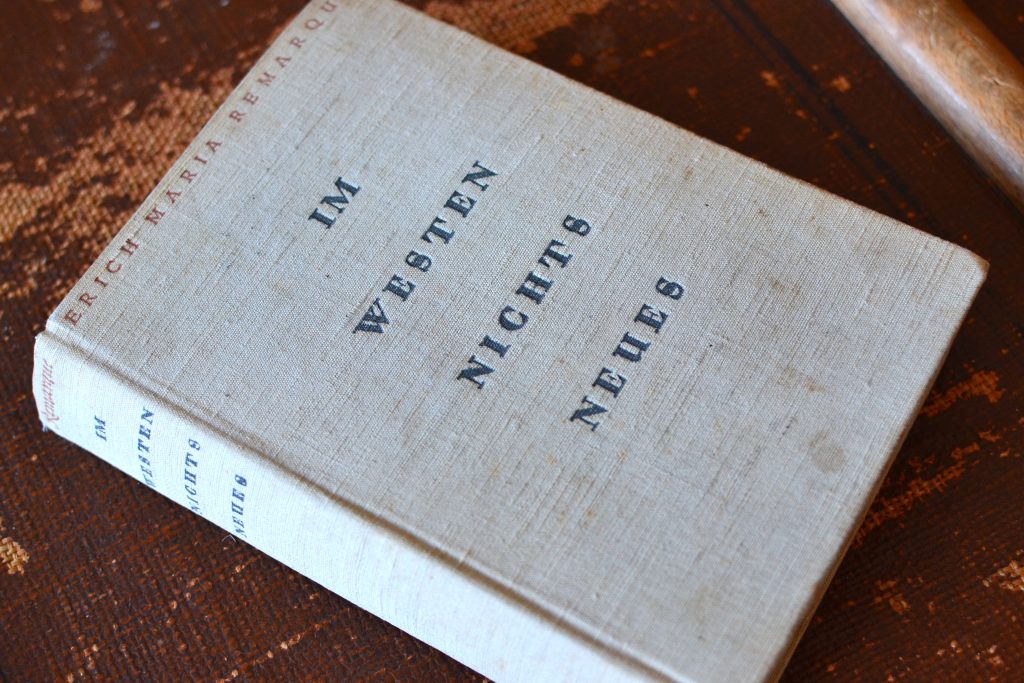

Remarque und ein staatlich geprüftes Gewissen

Im Beitrag »Die Bücher meines Lebens« stelle ich diejenigen Werke vor, die in fünf Lebensjahrzehnten den prägendsten Eindruck hinterlassen haben. Einen Roman habe ich dabei vergessen: »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque ist eines der wenigen Bücher, die ich zwischen meinem sechzehnten und zwanzigsten Lebensjahr gelesen habe. Es war die zweite Hälfte der Achtziger und eine Zeit, in der ich mit Literatur und der einsamen Beschäftigung des Lesens nichts anfangen konnte; die Nachmittage, Abende und Nächte mit den Freunden zu verbringen war viel wichtiger. Und trotzdem hat mich Remarques berühmtes Werk gepackt und fasziniert; ich weiß nicht, wie oft ich es damals las, sieben-, acht-, neunmal bestimmt. Die Ausgabe von »Im Westen nichts Neues«, die mir seinerzeit in die Hände fiel, stammt aus dem Jahr 1929; meine Großeltern müssen sie während der zwölf Jahre, in denen das Buch verboten war, irgendwo versteckt haben. Sie waren zwar überzeugte Parteigenossen und da hätte sich dieses Buch schlecht im Regal gemacht. Aber weggeschmissen haben sie es nicht – sie haben nie etwas weggeworfen. Und irgendwann war es in dem Buchregal meiner Eltern gelandet. Dann in meinem. Da ist es immer noch und jetzt, während ich dies schreibe, liegt es neben mir, ich schaue, welche Stellen ich damals mit Bleistift markierte und rufe mir die Jahre zurück ins Gedächtnis, in denen ich es gelesen habe. „Remarque und ein staatlich geprüftes Gewissen“ weiterlesen

Die Suche nach dem Hart-Crane-Gedicht

Dieser Blog und das Schreiben über Literatur sind wichtige, geradezu unverzichtbare Bestandteile meines Lebens geworden. Damit meine ich nicht nur das Bloggen an sich, sondern vor allem auch die Vernetzung mit anderen Menschen und die unzähligen Kontakte zu Buchbegeisterten, die sonst nie entstanden wären. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass dadurch die Online- und die Offline-Welt so zusammengewachsen sind, dass sie nicht mehr voneinander getrennt werden können, dann liegt er nun vor mir. In Form – natürlich – eines Buches. Eines Buches, das ich lange gesucht habe: Die zweisprachige Ausgabe des epischen Gedichts »Die Brücke/The Bridge« von Hart Crane, in der Übersetzung von Ute Eisinger. „Die Suche nach dem Hart-Crane-Gedicht“ weiterlesen

Eine Feier der Planlosigkeit

Seit vielen Jahren begleitet mich Sven Regeners Romanheld Frank Lehmann. Angefangen hat alles mit einem Päckchen: Im Frühjahr 2001 schickte mir eine Bekannte, die zu dieser Zeit als Volontärin beim Eichborn Verlag arbeitete, »Herr Lehmann« zu – mit den Worten, dies könne ein Buch für mich sein. Sie wusste nicht, wie recht sie damit haben würde, denn nie zuvor und nie danach habe ich mich so in einer Romanfigur wiedergefunden. Und es ist inzwischen eine liebgewordene Tradition, dass ich »Herr Lehmann« jedes Jahr lese; das zwanzigste Mal steht jetzt bevor und bei jedem Wiederlesen fühlt es sich an, als würde ich einem alten Freund begegnen. Natürlich ist es auch das allererste Buch, das ich hier im Blog vorgestellt habe, nicht ahnend, dass mich wiederum das Bloggen ein paar Jahre später zu einem neuen Job führen sollte. Genauer gesagt zum Eichborn Verlag, der allerdings nur noch den Namen mit dem früheren Unternehmen gemein hat; bei dem aber »Herr Lehmann« immer noch in der gebundenen Ausgabe erhältlich ist, auch wenn der Autor inzwischen beim Galiani Verlag veröffentlicht.

Sven Regener beließ es nicht bei einem einzigen Roman. Nach und nach erschienen weitere Geschichten aus der Welt des Frank Lehmann, allesamt bevölkert mit wunderbar schrägen Gestalten, die eines einte: Irgendwie stolperten sie ziemlich planlos durch ihre Leben. Und es ist genau diese geschilderte Planlosigkeit, die ich an den Lehmann-Geschichten so liebe; verbunden mit einer In-den-Tag-hineinleben-Haltung, die in unseren Zeiten der Selbstoptimierung schon fast revolutionär wirkt. Das Erscheinen von »Glitterschnitter«, seines sechsten Romans, nehme ich als Anlass, um die Frank-Lehmann-Welt in ihrer Gesamtheit vorzustellen und mir Gedanken darüber zu machen, was genau mich daran so fasziniert. Hier kommen die Romane in der Reihenfolge ihres Erscheinens. „Eine Feier der Planlosigkeit“ weiterlesen

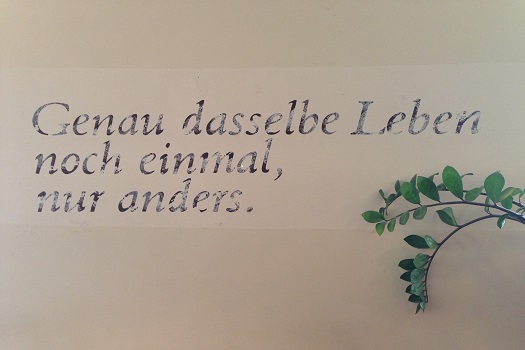

Alles anders? Ein Textbaustein*

Die Rubrik »Textbausteine« hier im Blog Kaffeehaussitzer wurde ursprünglich dafür geschaffen, um ausgewählte Textstellen aus Büchern vorzustellen. Textstellen, die mich zum Teil schon lange begleiten, die für mich etwas Besonderes darstellen, sei es aufgrund ihrer Schönheit, ihrer Aussage oder ihrer Bedeutung für eine bestimmte Situation im Leben. Inzwischen sind es schon längst nicht mehr nur Zitate aus Büchern, es gehören auch Songtexte, Ausschnitte aus Magazinbeiträgen oder Gedichte dazu – denn eine Textstelle, die einen bewegt oder berührt, kann überall unvermittelt auftauchen. Zum Beispiel auf der Wand in einem Café. „Alles anders? Ein Textbaustein*“ weiterlesen

North Bridge, Edinburgh

Eine Weile habe ich überlegt, ob dieser Text in einen Literaturblog passt, denn mit Literatur hat er nichts zu tun – außer dass er im März 2021 im Buchhandels-Kundenmagazin KUDU erschienen ist. In der Rubrik »Ein Photo und seine Geschichte« erzählte ich dort, was ein Bild der North Bridge in Edinburgh für mich so besonders macht. Es geht darin um ein Erlebnis, das mir seit bald drei Jahrzehnten nicht mehr aus dem Kopf geht – und deshalb veröffentliche ich den Text nun auch hier auf Kaffeehaussitzer, inklusive einer englischen Übersetzung. Und vielleicht erhalte ich ja irgendwann doch noch eine Antwort auf die Frage, mit der dieser Beitrag endet. „North Bridge, Edinburgh“ weiterlesen