Das Dutzend ist voll: Vor zwölf Jahren, am 16. Juni 2013, ist der erste Beitrag hier im Blog Kaffeehaussitzer online gegangen. Dass dies ausgerechnet am Datum des Bloomsday geschah, ist ein nettes Detail, aber das war völliger Zufall. Jedenfalls habe ich an jenem Tag zum ersten Mal den Button »Veröffentlichen« angeklickt und war dabei neugierig und gespannt, ob auch alles funktionieren würde. Es hat funktioniert, aber was sich alles aus diesem Moment entwickeln sollte, hätte ich niemals für möglich gehalten – so viele Rückmeldungen, Kontakte, Erlebnisse, Projekte, Aktionen, Reisen, sogar ein neuer Job. Der Blog ist in kürzester Zeit ein wichtiger Teil meines Lebens geworden, die virtuelle und die analoge Welt sind in ihm untrennbar miteinander verbunden. Mit dem Schreiben über Bücher und Leseerlebnisse habe ich etwas gefunden, wofür ich brenne, etwas, worin – bitte entschuldigt die Plattitüde – unendlich viel Herzblut geflossen ist und weiter fließen wird. Aber ich will mich nicht wiederholen, denn einen ausführlichen Bericht darüber, wie hier alles begann, wie sich eines zum anderen fügte und was der Blog für mein Leben bedeutet, gab es bereits zum Zehnjährigen – wobei es faszinierend und ein wenig beunruhigend ist, wie schnell schon wieder zwei Jahre ins Land gegangen sind.

Ein Dutzend Jahre – ein Dutzend Bücher: Buchpaket zu gewinnen

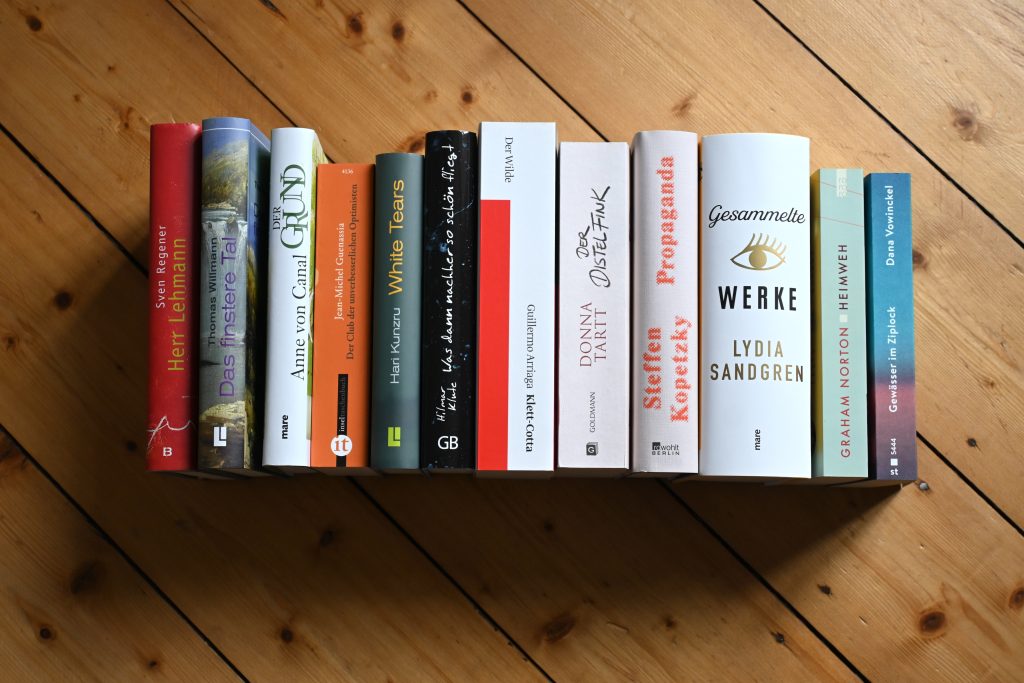

Aber langer Rede kurzer Sinn: Zum vollen Dutzend habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht – für Euch, die Leserinnen und Leser dieses Blogs. Denn zum ersten Mal findet hier im virtuellen Kaffeehaus eine Verlosung statt! Zu gewinnen gibt es – natürlich – Bücher. Und zwar ein ganzes Paket davon: Aus jedem Blog-Jahr seit dem ersten Beitrag 2013 habe ich einen der vorgestellten Titel herausgepickt – ein Dutzend Jahre ergeben ein Dutzend Bücher.

Dieses Buchpaket verlose ich. Und zwar als Ganzes. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält also zwölf Bücher von mir. Alle nigelnagelneu, erstanden in einer der Buchhandlungen meines Vertrauens. Was ihr dafür tun müsst? Das erkläre ich gleich, hier kommt erst einmal die Titelliste.

Sven Regener: Herr Lehmann (vorgestellt 2013)

»Herr Lehmann« war die erste Buchbesprechung hier im Blog und das ist nicht verwunderlich: Dieses Buch begleitet mich seit seinem Erscheinungsjahr 2001 und seitdem lese ich es jedes Jahr aufs Neue. Das fühlt sich immer an, als würde ich alte Freunde treffen und jedes Mal freue ich mich auf die letzten beiden Sätze, die für mich die perfekte Lebensphilosophie beschreiben.

Thomas Willmann: Das finstere Tal (vorgestellt 2014)

Ein einsames Dorf in den Bergen. Ein düsteres Geheimnis. Ein Fremder. Eine Abrechnung – das alles zusammen ergibt eine mitreißend erzählte Geschichte, sprachgewaltig, düster, einzigartig: Ein Buch, wie man es nicht oft findet in seinem Leserleben. Und das man nicht wieder vergisst.

Anne von Canal: Grund (vorgestellt 2015)

Als ein junger Mann beschließt, der Bevormundung durch seinen Vater zu entkommen, trifft er zum ersten Mal in seinem Leben eine eigene Entscheidung. Die dramatische Folgen haben wird und eine Kettenreaktion auslöst, bis er letztendlich vor den Trümmern seiner Existenz steht. Keine leichte Lektüre, aber ein wundervolles Buch, das mich tief berührt hat. Es gehört zum Vermächtnis von Anne von Canal, die eine brillante Autorin war und ein wunderbarer Mensch. Im Oktober 2022 ist sie viel zu jung gestorben.

Jean-Michel Guenassia: Der Club der unverbesserlichen Optimisten (vorgestellt 2016)

Ein schönes Beispiel für den Spruch »Don’t judge a book by its cover«, denn das Umschlagbild mit dem Motiv eines verliebten Paares hat nicht viel mit der Handlung zu tun. Dies ist kein Liebesroman, sondern es geht um das Gefühl der Heimatlosigkeit und um Schicksale von Emigranten aus dem Ostblock zu Zeiten des Kalten Krieges. Um das Zerbrechen einer Pariser Oberschichten-Familie. Es geht um Literatur, um Ideologien, um den Existenzialismus. Um Schach. Um das Aufwachsen. Und – ja, natürlich doch – um die Liebe.

Hari Kunzru: White Tears (vorgestellt 2017)

Was ist das für ein Buch? Ein Krimi? Eine Bluesgeschichte? Eine Gesellschaftsstudie? Eine Schauergeschichte? Ein Roadmovie? Es ist nicht einzuordnen und diese Vielschichtigkeit macht den Roman zu einer außergewöhnlichen und ganz besonderen Lektüre.

Hilmar Klute: Was dann nachher so schön fliegt (vorgestellt 2018)

Ein wunderbarer Roman über das Erwachsenwerden und den Aufbruch ins Leben, in dem ich diese wunderbare Textstelle gefunden habe:

»Und du?«, fragte er. »Schon Pläne?«

»Ja«, sagte ich, »ich will Gedichte schreiben und davon leben.«

Er überlegte kurz, justierte den Strohhalm an der Cola-Flasche mit dem Mund und sagte, bevor er daran zog: »Klingt ganz vernünftig.«

Guillermo Arriaga: Der Wilde (vorgestellt 2019)

Ein Buchhändler in einer der Buchhandlungen meines Vertrauens drückte mir diesen Roman in die Hand und sagte: »Les das mal.« Habe ich dann gemacht – was für ein grandioser, atemberaubender Trip. Und Jahre später muss ich das Buch nur anschauen und bin wieder mitten in dieser perfekt komponierten Geschichte, in der souverän verschiedene Zeitebenen und Handlungsstränge miteinander verwoben sind.

Donna Tartt: Der Distelfink (vorgestellt 2020)

Ich beneide alle Menschen, die dieses Buch noch nicht kennen und damit dieses überwältigende Leseerlebnis noch vor sich haben.

Steffen Kopetzky: Propaganda (vorgestellt 2021)

Die Handlung reicht vom Zweiten Weltkrieg und der blutigen Schlacht im Hürtgenwald bis zur Veröffentlichung der »Pentagon Papers«, die maßgeblich zur Beendigung des Vietnamkriegs beitrugen. Der Roman schildert dabei, wie staatliche Propaganda sich durch die öffentliche Meinung frisst, wie sie demokratische Strukturen zerstören und Gesellschaften verändern kann. Und damit ist er trotz des historischen Settings aktueller denn je.

Lydia Sandgren: Gesammelte Werke (vorgestellt 2022)

Als ich fünfzig wurde, habe ich eine Liste erstellt mit den Büchern meines Lebens. »Gesammelte Werke« ist erst danach erschienen, aber wenn eines Tages die Liste weitergeführt wird, dann ist dieser Roman mit dabei. Genauso wie »Der Distelfink« von Donna Tartt.

Graham Norton: Heimweh (vorgestellt 2023)

Es gibt diese Sätze, die etwas mit einem machen, die an Gefühle rühren, die man tief in sich trägt. In diesem Buch habe ich eine Textstelle gefunden, die für mich zum Besten gehört, was ich jemals über das Thema Heimat gelesen habe. Und die mir nie mehr aus dem Kopf gehen wird.

Dana Vowinckel: Gewässer im Ziplock (vorgestellt 2024)

Eine jüdisch-deutsch-amerikanische Familiengeschichte zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Alltag und Ausnahmezustand. Und für mich einer der besten Debütromane der letzten Jahre.

Die Verlosung des Buchpakets

So, das ist es also, das Dutzend Bücher, das es zu gewinnen gibt. Und so könnt ihr an der Verlosung teilnehmen:

- Kommentiert diesen Beitrag hier im Blog.

- Lasst in dem Kommentar einen Buchtipp da.

- Egal ob Lieblingsbuch oder aktuelle Lektüre oder ein Werk, das euch am Herzen liegt: einfach Buchtitel mit Namen des Autors oder der Autorin nennen und dazu – wenn ihr mögt – gerne ein, zwei Sätze zum Inhalt schreiben.

- Unter allen Kommentierenden und Buchtippgebenden verlose ich das Buchpaket.

- Die Teilnahmemöglichkeit an der Verlosung endet am 12. Juli 2025

Seid ihr dabei? Ich wünsche es mir sehr. Denn je mehr Leserinnen und Leser sich beteiligen, desto mehr völlig unterschiedliche Buchtipps kommen zusammen – und darauf bin ich sehr gespannt.

Hier noch das Kleingedruckte

Unter den Kommentaren unter diesem Blogbeitrag wird ein Buchpaket mit allen zwölf Titeln, die in diesem Text genannt sind, verlost. In die Lostrommel kommen nur die Kommentare, die einen Buchtipp enthalten und die bis zum 12. Juli 2025 eingegangen sind. Teilnahme ab 18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist eine private Verlosung ohne gewerbliche Absichten, die Bücher sind von mir für diese Verlosung selbst gekauft. Ein Versand ist nur innerhalb Deutschlands oder nach Österreich möglich, die Portokosten trage ich. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt per E-Mail. Sobald die postalische Gewinneradresse vorliegt, wird das Buchpaket versandt; die Adresse wird weder gespeichert noch weitergegeben.

Dann bleibt mir nur noch, euch viel Glück zu wünschen. Ich freue mich auf Eure Kommentare.

#SupportYourLocalBookstore