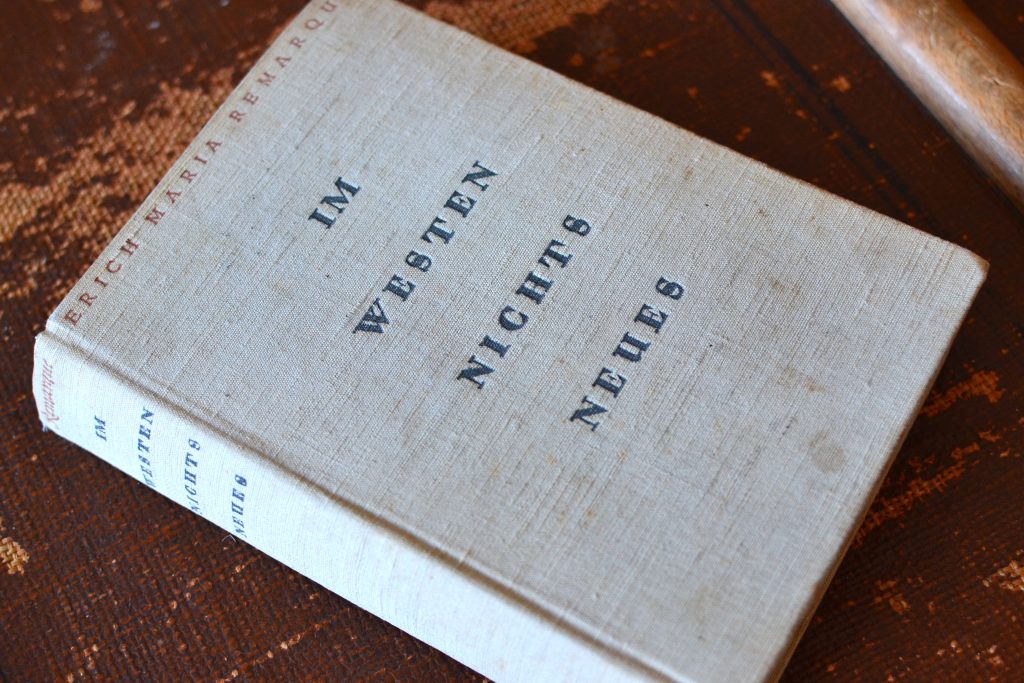

Im Beitrag »Die Bücher meines Lebens« stelle ich diejenigen Werke vor, die in fünf Lebensjahrzehnten den prägendsten Eindruck hinterlassen haben. Einen Roman habe ich dabei vergessen: »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque ist eines der wenigen Bücher, die ich zwischen meinem sechzehnten und zwanzigsten Lebensjahr gelesen habe. Es war die zweite Hälfte der Achtziger und eine Zeit, in der ich mit Literatur und der einsamen Beschäftigung des Lesens nichts anfangen konnte; die Nachmittage, Abende und Nächte mit den Freunden zu verbringen war viel wichtiger. Und trotzdem hat mich Remarques berühmtes Werk gepackt und fasziniert; ich weiß nicht, wie oft ich es damals las, sieben-, acht-, neunmal bestimmt. Die Ausgabe von »Im Westen nichts Neues«, die mir seinerzeit in die Hände fiel, stammt aus dem Jahr 1929; meine Großeltern müssen sie während der zwölf Jahre, in denen das Buch verboten war, irgendwo versteckt haben. Sie waren zwar überzeugte Parteigenossen und da hätte sich dieses Buch schlecht im Regal gemacht. Aber weggeschmissen haben sie es nicht – sie haben nie etwas weggeworfen. Und irgendwann war es in dem Buchregal meiner Eltern gelandet. Dann in meinem. Da ist es immer noch und jetzt, während ich dies schreibe, liegt es neben mir, ich schaue, welche Stellen ich damals mit Bleistift markierte und rufe mir die Jahre zurück ins Gedächtnis, in denen ich es gelesen habe.

Der Roman

»Im Westen nichts Neues« ist einer der wichtigsten Anti-Kriegsromane der Literaturgeschichte, daher dürfte der Inhalt bekannt sein. Der Ich-Erzähler Paul Bäumer ist ein Schüler in einem Jungen-Gymnasium kurz vor dem Abitur, als 1914 der Erste Weltkrieg beginnt. Aufgestachelt von den patriotischen Reden des Lehrers meldet sich seine gesamte Klasse freiwillig zum Militärdienst. Nach einer entwürdigenden Ausbildung in der Kaserne wird Paul mit seiner Einheit an die Westfront geschickt, mitten hinein in die Unmenschlichkeit des Krieges, in die Hölle der Materialschlachten. Umgeben von Leichenteilen, verwesenden Kadavern, Gestank, Schlamm, Blut und sinnlosem Sterben; den eigenen Tod dabei stets vor Augen. Remarque beschreibt mit zum Teil drastischen Szenen die totale Entmenschlichung, das anonyme Töten und Sterben, immer wieder unterbrochen von kurzen Momenten der Ruhe, in denen Paul Bäumer die Leere in sich zu spüren beginnt, mühsam verdrängt durch die Freundschaft mit seinen Schicksalsgenossen.

Es sind besonders zwei Stellen des Buches, die mir bis heute im Kopf geblieben sind. Zum einen ist es die Szene, in der Paul nach einem gescheiterten Angriff zwischen den Linien zurückbleibt, versteckt in einem Granattrichter. Als ein französischer Soldat nach dem ebenfalls gescheiterten Gegenangriff auch in diesem Trichter Schutz sucht, zückt Paul seinen Grabendolch und ersticht ihn. Zum ersten Mal ist das Töten nicht anonym, ist es kein Schießen auf schemenhafte Gestalten; gepeinigt von Gewissensbissen verbringt er einen Tag neben der Leiche, da er den Trichter aufgrund des Beschusses nicht verlassen kann. Selten wird einem als Leser so klar vor Augen geführt, was Krieg eigentlich bedeutet: Menschen, die sich nicht kennen, die nichts miteinander zu tun haben, die herausgerissen wurden aus ihren zivilen Leben, töten sich gegenseitig. Und selten wird die Grund- und Sinnlosigkeit dieses Tötens so klar beschrieben, wie in dieser Szene.

Die andere Stelle ist die Schilderung des Heimaturlaubs. Paul kommt zurück in seine Stadt irgendwo im nördlichen Deutschland und fühlt sich vollkommen alleine; keiner der Menschen dort kann sich vorstellen, was sich an der Front abspielt. Wie auch? Sein Leben vor dem Krieg hat nichts mehr mit ihm zu tun, die innere Leere ist inzwischen kaum auszuhalten: »Ein fürchterliches Gefühl der Fremde steigt in mir hoch. Ich kann nicht zurückfinden, ich bin ausgeschlossen; so sehr ich auch bitte und mich anstrenge, nichts bewegt sich, teilnahmslos und traurig sitze ich wie ein Verurteilter da und die Vergangenheit wendet sich ab. Gleichzeitig spüre ich Furcht, sie zu sehr zu beschwören, weil ich nicht weiß, was dann alles geschehen könnte. Ich bin ein Soldat, daran muss ich mich halten.« Der junge Gymnasiast, der kurz davorstand, ins Erwachsenenleben aufzubrechen, er ist verschwunden. Und Paul wird ihn nie wiederfinden.

Erich Maria Remarque hat »Im Westen nichts Neues« der Generation gewidmet, die vom Krieg zerstört wurde, »auch wenn sie seinen Granaten entkam.« Und auch viele Jahrzehnte nach dem Erscheinen geht der Text unter die Haut, verstört und rüttelt auf.

Die dunkle Zeit der Achtziger

Als ich »Im Westen nichts Neues« gelesen habe, war ich im gleichen Alter des Protagonisten und seiner Klassenkameraden, die jubelnd in die Vernichtung ziehen. Und auch wenn man die Epochen kaum miteinander vergleichen kann, waren die Achtzigerjahre eine dunkle Zeit für mich – aller jugendlichen Aufbruchsstimmung zum Trotz. Zwei waffenstarrende Supermächte standen sich gegenüber und hatten genug atomare Feuerkraft, um den Planeten gleich mehrfach zu vernichten. Dieses Gefühl einer durch ein Versehen ausgelösten Nuklear-Apokalypse saß uns allen permanent im Nacken. Und als wir siebzehn waren, kam das Schreiben des Kreiswehrsatzamts, mit dem wir von unserer Wehrpflicht offiziell in Kenntnis gesetzt wurden. Wie viele meiner Freunde antwortete ich mit einem Antrag auf Wehrdienstverweigerung.

Das staatlich geprüfte Gewissen

Seit 1988 habe ich daher ein staatlich geprüftes Gewissen. Am 13. September wurde ich per Brief benachrichtigt, dass ich berechtigt sei, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Dem war eine Art Gewissensprüfung in Form eines Gesinnungsaufsatzes vorangegangen, in dem ich darlegen musste, aus welchen Gründen genau mir mein Gewissen verbieten würde, eine Waffe zu tragen. Das Ganze war eine einzige Farce – wie alle wissen, die das Procedere damals ebenfalls absolvieren mussten. Allerdings eine Farce, die von der Seite des Staates durchaus ernsthaft betrieben wurde. Aber man wusste, welche Sätze man schreiben durfte und welche Formulierungen es auf jeden Fall zu vermeiden galt. Es kam darauf an, sich als Pazifist darzustellen, als jemand, der sich lieber erschießen lassen würde, als eine Waffe zur Verteidigung zu nutzen. Noch lange danach habe ich mich über dieses dämliche Rollenspiel geärgert, denn ich war nie ein Pazifist und werde es auch niemals sein. Im Gegenteil, ich halte konsequenten Pazifismus für eine lebens- und weltfremde Einstellung. Seit es Menschen gibt, bringen sie sich gegenseitig um; für Nahrungsmittel, Land, Macht, im Namen von Religionen oder Ideologien und das wird sich niemals ändern. Denn auch wenn die meisten Menschen einfach nur in Frieden leben möchten, wird es immer jemanden geben, der sich brutal über Regeln, Absprachen, geltendes Recht oder über Anstand und Moral hinwegsetzt. Und solche Aggressoren kann man nicht damit ändern, indem man die andere Wange hinhält – man muss sie stoppen.

Zurück zu meinem Gesinnungsaufsatz zum Zwecke der Gewissensprüfung. Das meiste war pseudopazifistisches Blabla. Nur einen Punkt meinte ich ernst: Die Lektüre des Buches »Im Westen nichts Neues« hatte mein Denken über den Krieg tatsächlich nachhaltig beeinflusst und die Geschichte vom Leben, Kämpfen und Sterben des Paul Bäumer habe ich nie wieder vergessen.

Und heute?

Es hat sich damals richtig angefühlt, Zivil- statt Wehrdienst abzuleisten. Wir lebten in einer atomaren Pattsituation, die alles Leben auf der Welt bedrohte. Das massenhafte Verweigern des Kriegsdienstes war eine Trotzreaktion meiner Generation, um allen zu zeigen, dass wir nicht mitmachen, dass wir als viele kleine Rädchen im Getriebe etwas ändern möchten, bevor uns die Welt um die Ohren fliegt. Dies war eine Art Grundstimmung, die damals in der Luft lag, die ich spürte, aber nicht unbedingt in Worte fassen konnte. Zumal – ich muss es zugeben – es für mich einen anderen Auslöser gab, nicht zur Bundeswehr zu gehen: Durch meine, nun ja, nicht besonders gradlinige Schulkarriere waren die meisten meiner Freunde vor mir an der Reihe. Nach den ersten Erzählungen aus den Kasernen war mir klar, dass ich mich nicht von einem Choleriker in Uniform anbrüllen lassen würde, nur weil mein Bett nicht richtig gemacht ist. Daher startete ich mit meinem staatlich geprüften Gewissen in den Zivildienst – eine Entscheidung, die mein Leben geprägt hat; mit der die Weichen gestellt wurden für eine Route, die mich auf viele Umwege schicken sollte, bis ins Heute. Und für jeden Umweg bin ich dankbar.

Nur wenige Monate nach Beginn meines Zivildienstes in einem Altenpflegeheim wurde die Welt eine andere: Die Mauer fiel, die DDR verschwand, der Ostblock löste sich auf und das gesamte Bedrohungsszenario des Kalten Krieges gab es plötzlich nicht mehr. Die darauffolgenden zwei Jahre waren geprägt von einer Leichtigkeit, die leider nur kurz andauerte und heute nicht im Ansatz mehr spürbar ist. Letztendlich sorgte die Zeit nach dem Mauerfall nur für eine kurze Verschnaufpause. Es folgten der erste Irakkrieg nach der Besetzung Kuwaits, die Kriege zwischen den Staaten des auseinanderbrechenden Jugoslawiens, schließlich der 11. September, der unsere Welt nachhaltig zu einem unsichereren Ort machte, der zweite Irakkrieg, das Afghanistan-Desaster, Kriege in Libyen und Somalia, das Gemetzel in Syrien – um nur einige gewaltsame Auseinandersetzungen zu nennen. Und jetzt wieder Europa – wir sehen Bilder wie aus dem Zweiten Weltkrieg, zerschossene Städte, zerstörte Brücken, ausgebrannte Panzer und Millionen Menschen auf der Flucht. Der russische Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion hat einen brutalen, verbrecherischen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine gestartet. Ein Krieg in Europa, um ein anderes Land zu erobern und das im 21. Jahrhundert – wer von uns hätte damit gerechnet? Unsere Gewissheiten haben sich über Nacht in Luft aufgelöst. Doch war es wirklich aus heiterem Himmel gekommen?

Seit Jahren warnen Intellektuelle und Osteuropa-Experten vor Putins Revanchismus, der den Zerfall der Sowjetunion rückgängig machen möchte. Und seit Jahren stellt der Putinsche Neo-Imperialismus eine Bedrohung dar: Für die Nachbarstaaten, für ehemalige Sowjetrepubliken, für die staatliche Ordnung Europas. Und für die Freiheit. Denn ein neuer Unrechtsstaat ist im Osten entstanden, mit einem Diktator, der über Leichen geht, der lügt, betrügt, täuscht und hasserfüllt auf den Westen schaut. Auf uns. Auf die freie Welt.

Durch diese dramatischen Ereignisse bleibt mir als ehemaliger Zivildienstleistender nur zu sagen: Es ist richtig, dass wir so viele Waffen und Ausrüstung wie möglich an die Ukraine liefern. Es ist richtig, dass wir sämtliche Handelsbeziehungen mit Russland abbrechen, solange dieser barbarische Angriffskrieg tobt. Es wird höchste Zeit, dass wir uns unabhängig machen von Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Und ja, es ist gut, dass es die Nato gibt, gut, dass die westliche Welt den Schutz der USA hat, und gut, dass die Bundeswehr endlich zu einer modernen und schlagkräftigeren Armee ausgebaut werden soll. Ich hätte nie gedacht, dass ich besonders den letzten Punkt einmal so formulieren würde, aber wenn sich die Zeiten ändern, müssen sich auch die Einstellungen ändern. Denn ich hätte auch nie gedacht, dass in Europa noch einmal ein Eroberungskrieg stattfinden würde.

Das alles geht mir durch den Kopf, während dieses über neunzig Jahre alte Buch neben mir liegt. Es sind ungeordnete und unstrukturierte Gedanken; voller Fassungslosigkeit und Wut ob der Nachrichtenmeldungen aus der Ukraine, die täglich schlimmer werden. Erich Maria Remarque hat damals – wie so viele andere – gegen den Krieg angeschrieben, hat seine Stimme erhoben für ein friedliches Miteinander. Und auch wenn die Mächtigen dieser Welt für diese Botschaften kein Ohr zu haben scheinen, hat er Millionen von Menschen damit erreicht. Daher darf die Literatur niemals aufhören, unbequem zu sein, sperrig und unerwünscht – vielleicht wird diese Welt einmal eine bessere sein. Auch wenn man es kaum glauben mag. Jo Nesbø, einer meiner Lieblingsautoren, hat zu diesem Thema einen hoffnungsvollen Text verfasst, den ich sehr empfehle.

Wie schon am Ende des letzten Blogbeitrags geschrieben: Den Menschen in der Ukraine nützen solche Überlegungen, Eigenwahrnehmungen und Wunschvorstellungen nichts. Sie benötigen unsere Unterstützung. Jetzt.

Ukraine-Nothilfe: Hier spenden.

Unterkunftsangebote für Geflüchtete: Hier registrieren.

#StandWithUkraine

Danke für diesen Text. Auch, wenn ich „Im Westen nichts Neues“ (noch) nicht gelesen habe, so habe ich doch im Laufe der Jahre diverse andere Kriegsromane gelesen, allen voran die „08/15“-Reihe von H.H. Kirst sowie ein schmales und doch eindrucksvolles Büchlein über die Feuernächte in Hamburg während des 2. Weltkriegs. Und dann diese Bilder aus der Ukraine … beängstigend.

Bezüglich Wehrpflicht: Ich war in den 80ern ebenfalls Teenager und habe die latente Gefahr eines Atomkriegs erlebt. Aufgrund meines Geschlechts musste ich mich zwar nicht mit der Wehrpficht und einer eventuellen Verweigerung auseinandersetzen, doch im Freundes-, Bekannten- und Verwandtenkreis war es natürlich Thema. Heutzutage begrüße ich die Rückkehr der Wehrpflicht. Wir brauchen die Menschen, die unser Land im Falle eines Falles verteidigen können. Und wir brauchen auch diejenigen, die den Dienst an der Waffe verweigern und Zivildienst in Pflegeheimen und Krankenhäusern machen, denn auch diese Menschen werden im Kriegsfall gebraucht. Doch ich bete täglich dafür, dass dieser Fall nie eintrifft und dass in der Ukraine bald wieder Frieden herrscht, und Freiheit.

Gruselig, dass sich Hintergrundmotive von Literatur immer wieder aktuell halten, oder?

Zum einen bekam in den letzten Jahren Weltkriegsliteratur (beide Weltkriege) einen absoluten Boom. Ich denke nur an Dunkirk und 1917, vermutlich gibt es noch viel mehr Besipiele dafür. Selbst die Hollywood geschönten Filmwerke halte ich unter Umständen für wichtig, um den Diskurs über die Misständnisse und Hintergründe der Kriege immer wieder aktuell zu halten.

Zum anderen muss ich bei „Im Westen nichts Neues“ natürlich an die Wehrpflicht denken. Jetzt komme ich zwar aus einer Generation, die grade so eben von Wehr- und Zivildienst ausgenommen wurde (hätte aber in der Tat ohne zu Murren den Zivildienst verrichtet), doch graust es mir, dass einschlägige politische Gruppen auch im Bundestag dafür plädieren, wieder eine Wehrpflicht einzusetzen. Meines Erachtens nach sollte neimand zu einem Wehrdienst gezwungen werden. Weder zum Dienst an der Waffe, noch sonst wo.

In bezug auf deine Biographie als Heranwachsender im Kalten Krieg ist es mir wohl ähnlich gegangen, ähnliche Überzeugungen teile ich auch hinsichtlich der Bedrohung durch das Putinsche Machtkonglomerat in Russland. Danke für diesen Artikel.