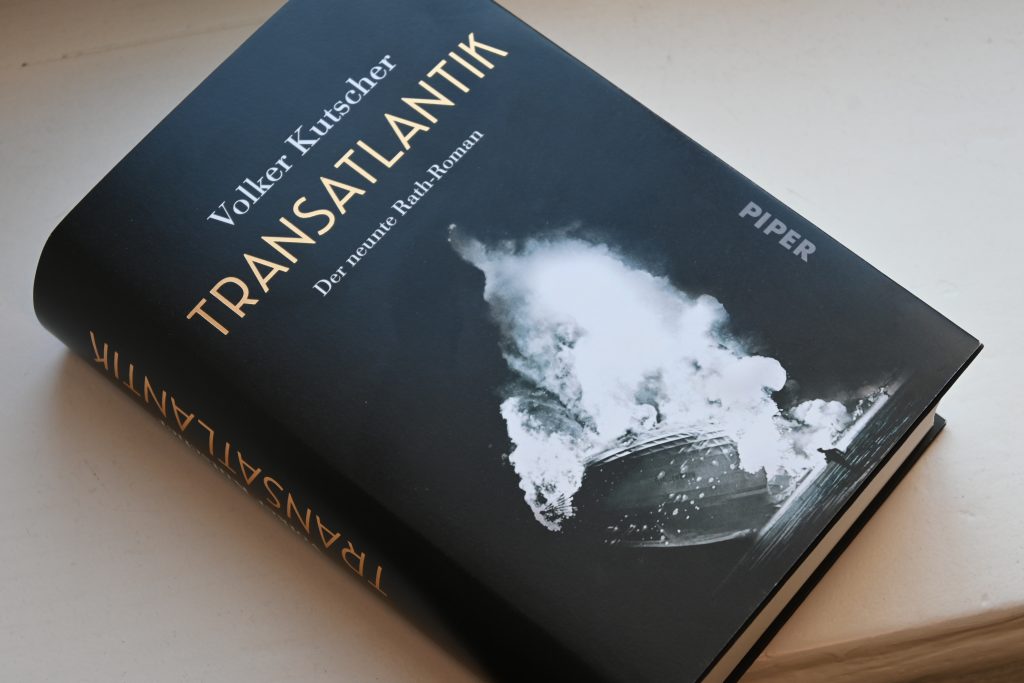

»Er zündete sich eine Overstolz an« – dieser Satz kündigt den Auftritt von Gereon Rath an und in den bisherigen Bänden der Buchreihe von Volker Kutscher dauert es nicht lange, bis er fällt. Diesmal nicht. In »Transatlantik«, dem neunten Rath-Roman, müssen wir bis Seite 63 warten, erst dann können wir ihn zum ersten Mal lesen. Denn inzwischen ist die Reihe im Jahr 1937 angekommen und für die Protagonisten hat sich alles verändert. Charlotte »Charlie« Rath arbeitet nach wie vor in der Detektei ihres früheren Vorgesetzten bei der Kripo und weiß nicht, ob und wo ihr Mann lebt. Gereon Rath, von SS und Gestapo verfolgt, schafft es per Zeppelin aus Deutschland heraus und versucht in New Jersey Fuß zu fassen. Und Ziehsohn Fritze, einst begeistertes HJ-Mitglied, wird zum Opfer des Systems und seiner verbrecherischen Machenschaften. Diese drei Erzählstränge bilden den Rahmen für die Handlung des Romans – der uns wieder einen Schritt weiter hinein in die Dunkelheit des »Dritten Reiches« führt.

Bevölkert ist »Transatlantik« mit vielen Personen aus der Welt des Gereon Rath, die Volker Kutscher nunmehr seit fünfzehn Jahren mit akribischer Recherche und schriftstellerischer Leidenschaft geschaffen hat. Und wie es so ist beim neunten Band einer Reihe: Selbstverständlich kann man ihn auch einzeln lesen, im Großen und Ganzen ist die Handlung in sich abgeschlossen. Doch natürlich gibt es zahllose Verweise und Anspielungen auf die vorhergehenden Bände, so dass es empfehlenswert ist, mit Teil eins zu beginnen. Dann nämlich entfaltet die Reihe ihren ganz besonderen Reiz. „Aus Overstolz wird Camel“ weiterlesen