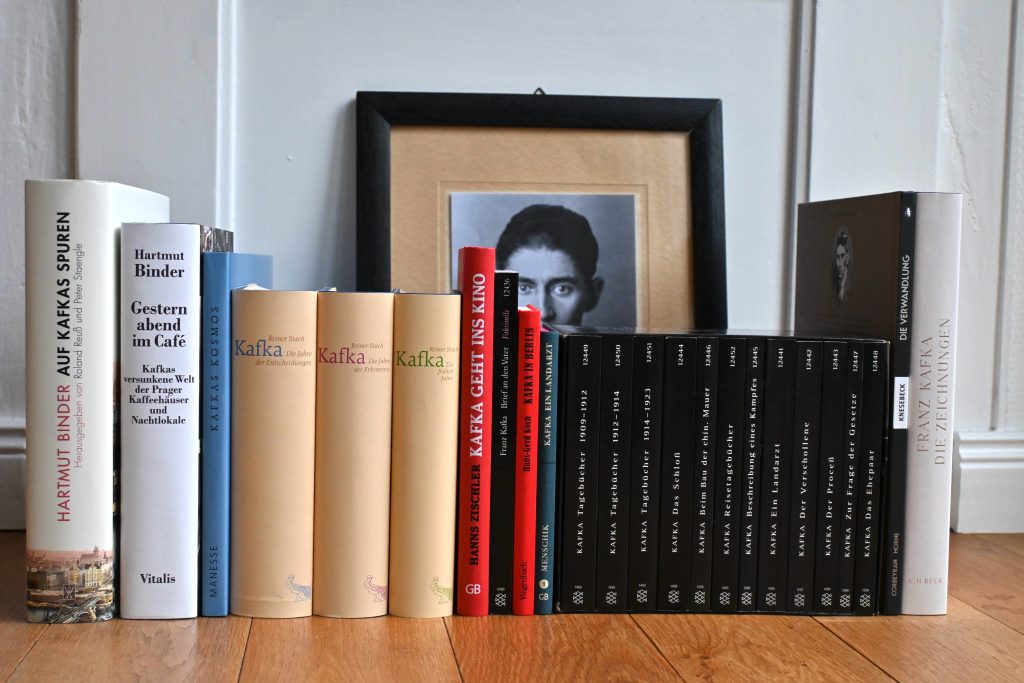

»Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen.« Diese häufig zitierten Sätze schrieb Franz Kafka als Neunzehnjähriger, es sind klarsichtige Worte eines jungen Mannes, der den Großteil seines viel zu kurzen Lebens in dieser Stadt verbringen wird. Sie ist sein Geburtsort, der Platz seiner Familie, von der er sich durch die dominante Präsenz seines Vaters nie wirklich lösen kann. Und so wird Prag sein gesamtes Schaffen prägen; die prachtvollen Plätze und düsteren Gassen, die erleuchteten Kaffeehäuser und dunklen Hinterhöfe, die Nebelschwaden, die aus der Moldau aufsteigen, eine mystische, unterschwellig bedrohliche Stimmung, die nachts in den leeren Straßen liegt, das Morbide einer jahrhundertealten Stadt – all das finden wir in Kafkas Werk wieder. »Das Charakteristische der Stadt ist ihre Leere« – eine Notiz aus seinem Nachlass. Heute, ein Jahrhundert nach seinem Tod, kommt einem dieser Satz surreal vor angesichts der Touristenmassen, die sich tagein, tagaus durch die Stadt an der Moldau schieben und sie schon längst zu einer Kulisse degradiert haben. Oder doch nicht? Hat Kafkas Prag im Verborgenen überlebt? Gibt es sie noch, jene Atmosphäre, die sein Leben prägte? Der Photograph Helmut Schlaiß hat sich auf eine Spurensuche begeben – und herausgekommen ist ein prachtvoller Bildband mit dem Titel »Kafkas Kosmos«. „Flaneur der Dämmerung“ weiterlesen

Kaffeehaussitzers Kafka-Jahr

Als ich zum ersten Mal etwas von Franz Kafka las, stand ich im Licht einer Straßenlaterne. Es ist lange her und muss im Herbst des Jahres 1990 gewesen sein, aber ich habe diesen Moment, diesen Abend nie vergessen. Vielleicht, weil dabei einiges zusammenkam. Es war kurz nach dem Ende meines Zivildienstes, und beim Start ins Leben war ich gleich in einer Sackgasse gestrandet. Denn ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, keine Idee, was die Zukunft bringen könnte, keine Perspektive. Ich wohnte zur Untermiete bei einer Kollegin; nicht ganz legal, denn laut Mietvertrag war dies nicht erlaubt – was dazu führte, dass ich immer schnell durch das Treppenhaus huschte und möglichst wenig zu Hause war. Falls man es unter diesen Umständen überhaupt ein Zuhause nennen konnte. Der Zivildienst war gegen einen Job als Altenpflegehelfer eingetauscht worden, das Geld genügte, um jeden Abend auszugehen oder die freien Nachmittage in Cafés zu verbringen. Die nagende Unzufriedenheit wurde dabei durch ständiges Unterwegssein und viel zu wenig Schlaf mehr oder weniger erfolgreich übertüncht. Doch nach einer langjährigen Pause hatte ich einige Monate zuvor das Lesen wieder entdeckt – und in dieser Zeit wurde es mir zur Gewohnheit, immer ein Buch bei mir zu tragen. Eine Gewohnheit, die ich nie wieder abgelegt habe. „Kaffeehaussitzers Kafka-Jahr“ weiterlesen

F wie Faschismus. Ein Textbaustein*

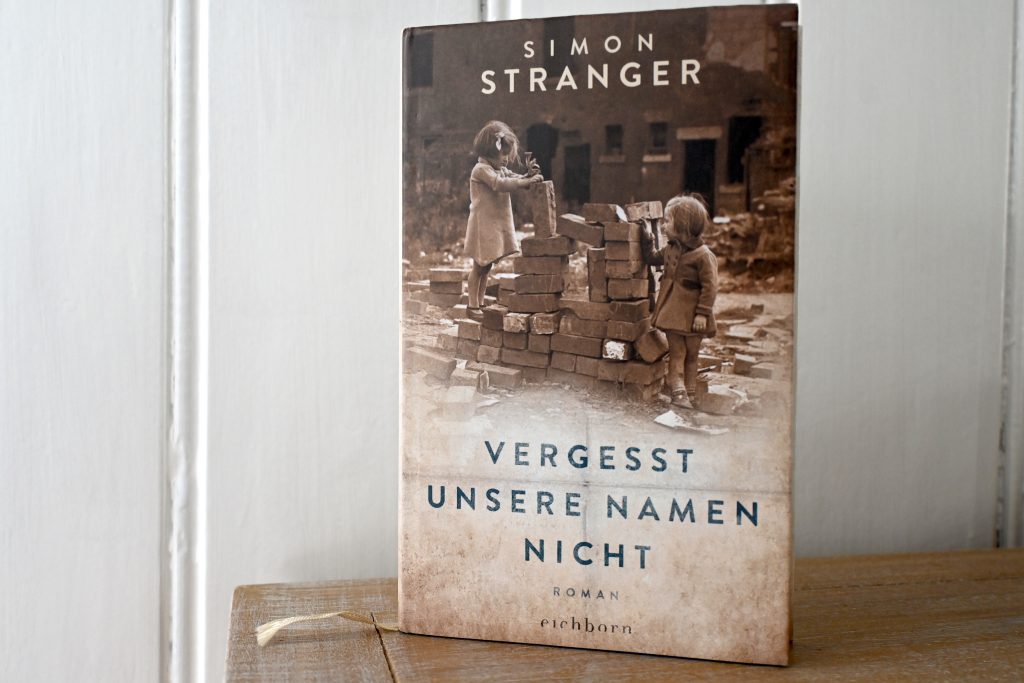

Es ist schon ein paar Jahre her, ich war damals erst seit kurzem für den Eichborn Verlag tätig und begleitete den norwegischen Autor Simon Stranger auf einer Lesereise. Im Gepäck hatte er seinen gerade auf Deutsch erschienenen Roman »Vergesst unsere Namen nicht«. Es gibt einen Satz in diesem Buch, der sich mir besonders eingeprägt hat und über den ich hier schreiben möchte. Denn er fühlt sich auf eine bedrohliche Art hochaktuell an.

Der norwegische Originaltitel des Romans lautet »Leksikon om lys og mørke«, frei übersetzt: Lexikon des Lichts und der Finsternis. Simon Stranger erzählt darin die Geschichte der jüdischen Familie seiner Frau im von Nazi-Deutschland besetzten Norwegen. Jedes Kapitel beginnt wie in einem Lexikon mit einem Buchstaben und den passenden Worten, die sich daraus ergeben – von A wie Anklage bis Z wie Zugvögel. Für den Übersetzer Thorsten Alms war dies eine echte Herausforderung, die er souverän gelöst hat. Und beim Kapitel zum Buchstaben F steht er, der Satz, den ich nicht vergessen kann:

»F wie früher, die Vergangenheit, die es immer noch gibt, und wie der Faschismus, der sich hineinfrisst, wie ein Furunkel in die Kultur.« „F wie Faschismus. Ein Textbaustein*“ weiterlesen

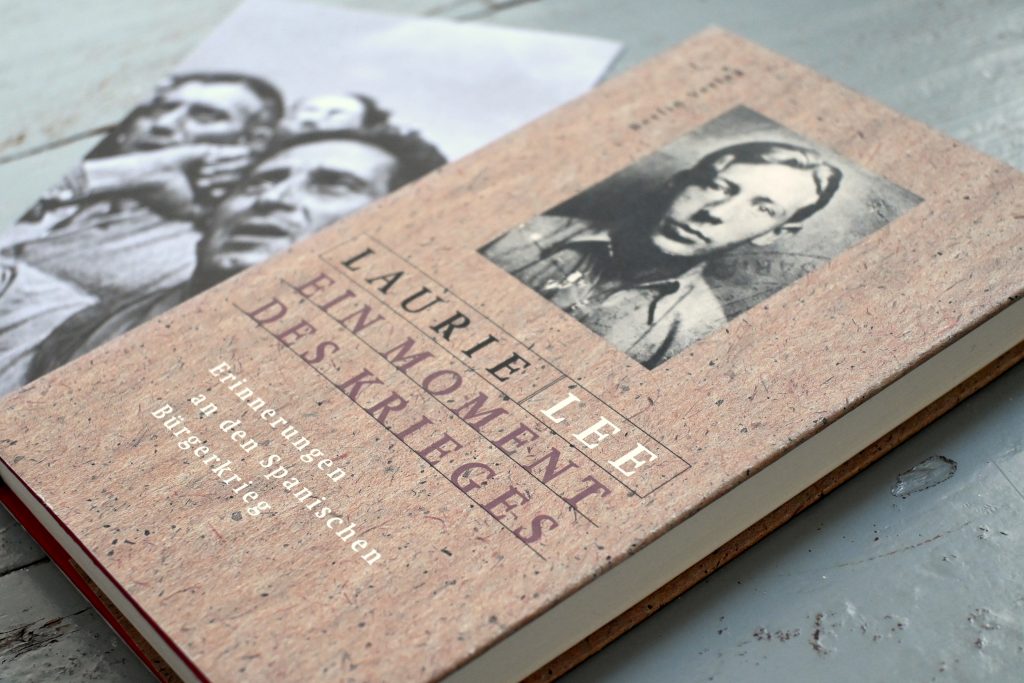

Trostlosigkeit, in Worte gemeißelt

Der Roman »Ein Moment des Krieges« von Laurie Lee ist eines dieser Bücher, die vor vielen Jahren bei mir eingezogen sind und seitdem darauf warteten gelesen, oder vielmehr: entdeckt zu werden. Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich es erworben habe; ich kann mich vage daran erinnern, dass ich die Inhaltsbeschreibung interessant fand und dass mir der erste Satz gefallen hat: »lm Dezember 1937 überquerte ich von Frankreich aus die Pyrenäen – zwei Tage zu Fuß durch den Schnee.« Vor einiger Zeit fand es Aufnahme in mein Leseprojekt zum Spanischen Bürgerkrieg und nun habe ich es endlich gelesen. Und entdeckt habe ich dadurch nicht nur einen faszinierenden Augenzeugenbericht aus jener unheilvollen Zeit, sondern einen Roman, dessen mitreißend-melancholische Sprache mich voll und ganz in ihren Bann gezogen hat. Zu verdanken habe ich dies der Übersetzung von Robin Cackett. „Trostlosigkeit, in Worte gemeißelt“ weiterlesen

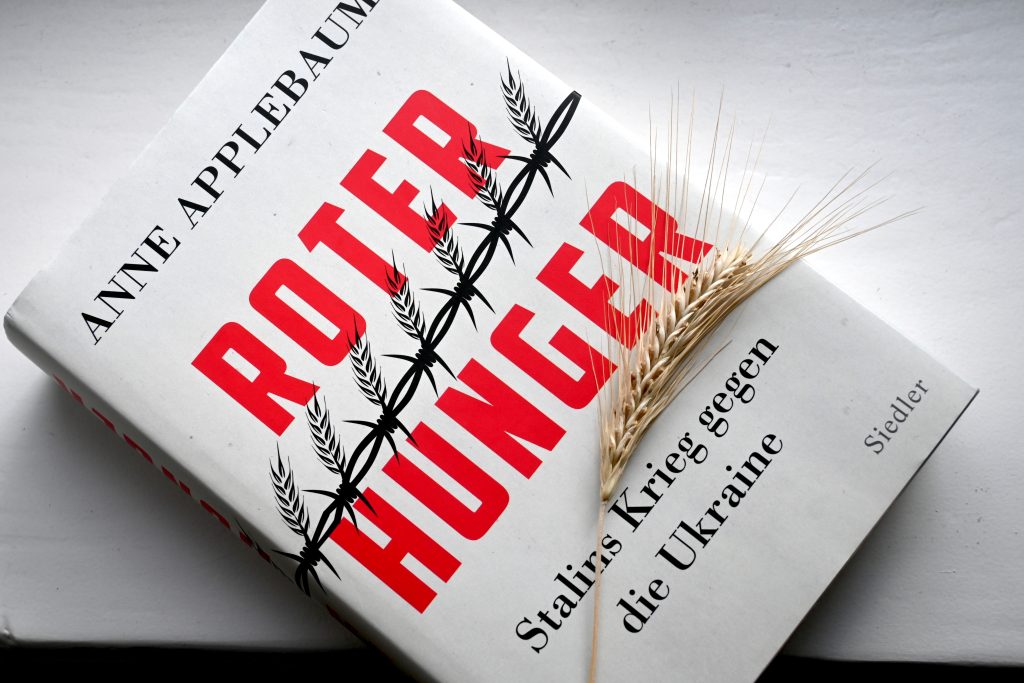

Die ukrainische Tragödie

Das Buch »Roter Hunger« von Anne Applebaum kaufte ich mir vor ein paar Jahren, um eine Wissenslücke zu schließen. Denn ich wusste bisher wenig über die große Hungersnot, die 1932 und 1933 die Ukraine heimsuchte – außer, dass sie von Stalin bewusst herbeigeführt wurde, um den ukrainischen Widerstand gegen die sowjetische Herrschaft zu brechen. Der Holodomor war eines der vielen unmenschlichen Verbrechen, die den Weg des Stalinismus säumten und ist in seiner Dimension ungeheuerlich. Erst jetzt bin ich dazu gekommen, das Buch zu lesen und angesichts des brutalen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der seit Februar 2022 mitten in Europa tobt, erhält dieses Werk eine neue, beklemmende Aktualität. Denn neben den darin geschilderten Ereignissen vermittelt es das nötige historische Hintergrundwissen, mit dem dieser Krieg betrachtet werden muss. Um zu verstehen, dass der russische Despot Wladimir Putin nie Ruhe geben wird und dass Verhandlungen niemals einen dauerhaften Frieden schaffen werden. „Die ukrainische Tragödie“ weiterlesen

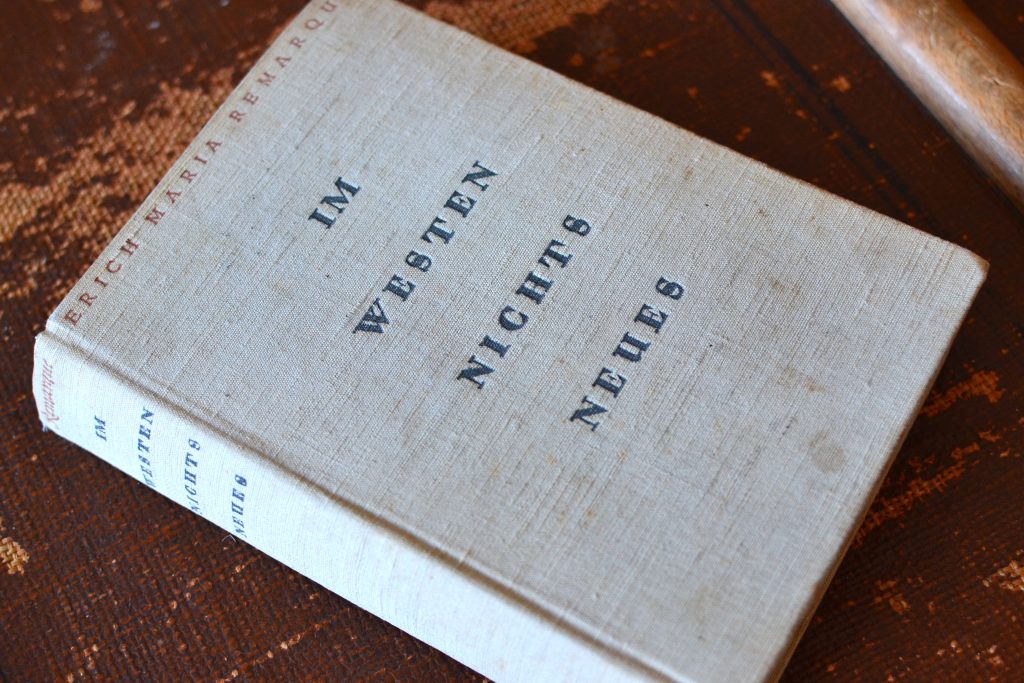

Remarque und ein staatlich geprüftes Gewissen

Im Beitrag »Die Bücher meines Lebens« stelle ich diejenigen Werke vor, die in fünf Lebensjahrzehnten den prägendsten Eindruck hinterlassen haben. Einen Roman habe ich dabei vergessen: »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque ist eines der wenigen Bücher, die ich zwischen meinem sechzehnten und zwanzigsten Lebensjahr gelesen habe. Es war die zweite Hälfte der Achtziger und eine Zeit, in der ich mit Literatur und der einsamen Beschäftigung des Lesens nichts anfangen konnte; die Nachmittage, Abende und Nächte mit den Freunden zu verbringen war viel wichtiger. Und trotzdem hat mich Remarques berühmtes Werk gepackt und fasziniert; ich weiß nicht, wie oft ich es damals las, sieben-, acht-, neunmal bestimmt. Die Ausgabe von »Im Westen nichts Neues«, die mir seinerzeit in die Hände fiel, stammt aus dem Jahr 1929; meine Großeltern müssen sie während der zwölf Jahre, in denen das Buch verboten war, irgendwo versteckt haben. Sie waren zwar überzeugte Parteigenossen und da hätte sich dieses Buch schlecht im Regal gemacht. Aber weggeschmissen haben sie es nicht – sie haben nie etwas weggeworfen. Und irgendwann war es in dem Buchregal meiner Eltern gelandet. Dann in meinem. Da ist es immer noch und jetzt, während ich dies schreibe, liegt es neben mir, ich schaue, welche Stellen ich damals mit Bleistift markierte und rufe mir die Jahre zurück ins Gedächtnis, in denen ich es gelesen habe. „Remarque und ein staatlich geprüftes Gewissen“ weiterlesen

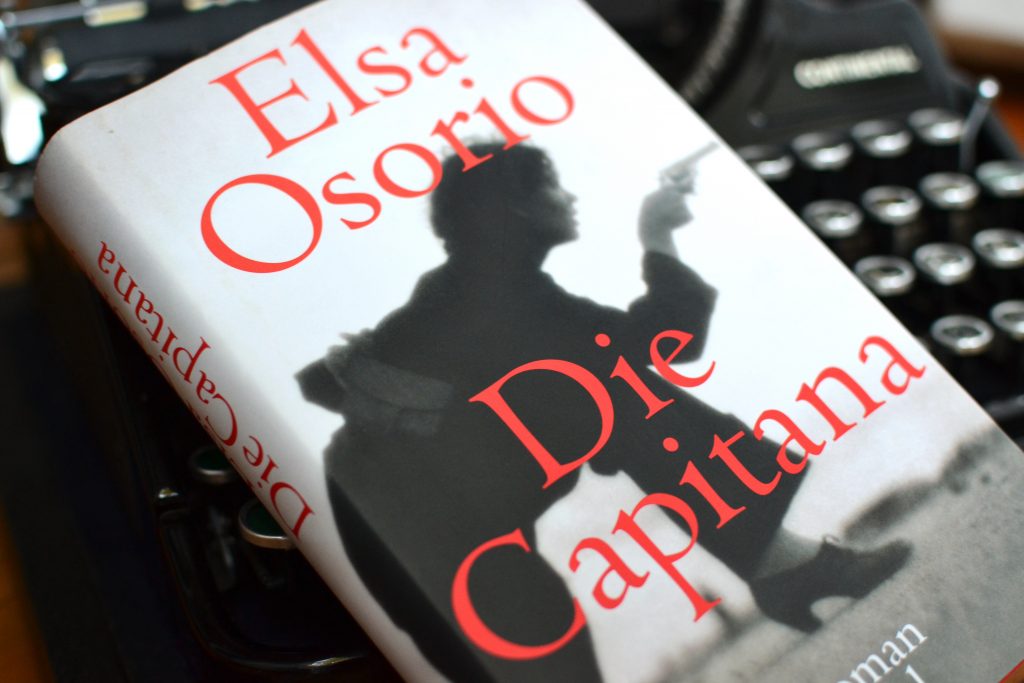

Schreibmaschine und Karabiner

»Die Capitana« von Elsa Osorio ist ein besonderes Buch; eines das heraussticht, eines, das einen beim Lesen nicht mehr loslässt und eines, das sich tief ins Gedächtnis eingräbt. Mit diesem biographischen Roman hat die Autorin nicht nur eine beeindruckende Frau dem Vergessen der Geschichte entrissen, sondern sie nimmt uns mit in jene Epoche des 20. Jahrhunderts, als der Traum von einer gerechten Welt beinahe mit Händen zu greifen war. Es sind Jahre der Umwälzungen, der revolutionären Ideen, der Diskussionen. Jahre des Kampfes. Und Micaela Feldman Etchebéhère, genannt Mika, war immer dabei, niemals am Rand, sondern stets im Zentrum des Geschehens. Rastlos und ruhelos und angetrieben von dem unbändigen Wunsch, die Welt zu verändern. „Schreibmaschine und Karabiner“ weiterlesen

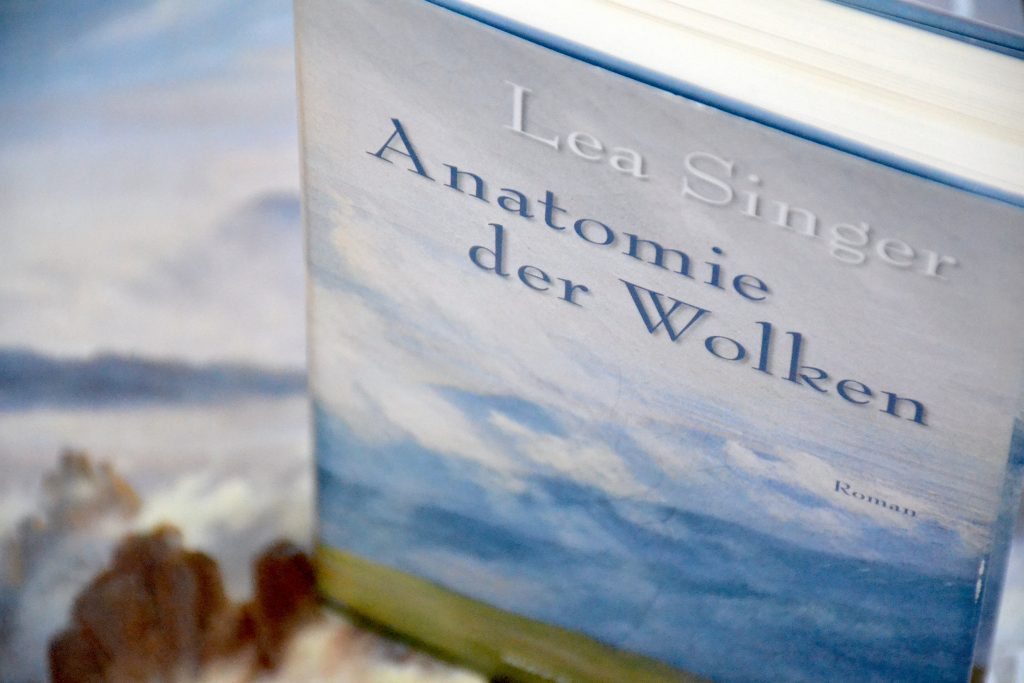

Vom Denkmalsockel geholt

Das beginnende 19. Jahrhundert war ein Zeitalter der großen Umbrüche. Politisch veränderten die Feldzüge Napoleons die Landkarte Europas gravierend, gesellschaftlich sorgten die Ideen der französischen Revolution und das erstarkende Bürgertum für frischen Wind, wirtschaftlich stand die industrielle Revolution in den Startlöchern. Und kulturell wurde die Epoche der Klassik abgelöst durch die Zeit der Romantik. Zwei der bedeutendsten deutschen Künstler verkörpern wie kaum jemand sonst die Gegensätze, die damals aufeinandertrafen: Johann Wolfgang von Goethe und Caspar David Friedrich. Sie mochten sich nicht – und waren doch fasziniert voneinander. In ihrem Roman »Anatomie der Wolken« schildert Lea Singer, wie sich die beiden begegneten, beschreibt ihre Lebensumstände, lässt eine längst vergangene Zeit äußerst lebendig wiederauferstehen und holt den Dichter und den Maler mit fein dosierter Ironie von ihren Denkmalsockeln. „Vom Denkmalsockel geholt“ weiterlesen

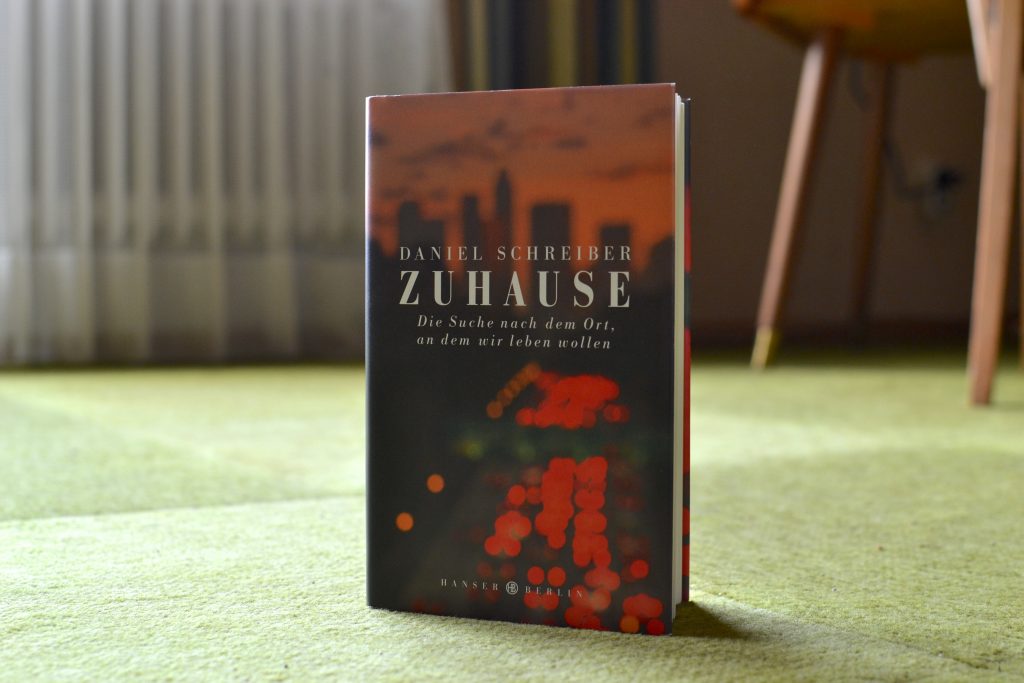

Zuhause: Ort oder Gefühl?

Noch nie hat mich die Lektüre eines Buches emotional so aufgewühlt, wie es der schmale Band »Zuhause« von Daniel Schreiber geschafft hat. Schon das Nachdenken über den Begriff »Zuhause« kann die Gefühle auf eine Reise weit zurück in die eigene Vergangenheit schicken, doch in meinem Fall kam noch eine besondere Situation dazu. Und wenn es für jedes Buch den passenden Moment geben sollte, dann traf das auf eine schmerzhafte Weise zu wie niemals zuvor.

Gelesen habe ich es im Zug; ich war auf der Rückfahrt nach Köln, nachdem ich für ein paar Tage die Stadt am Bodensee besucht hatte, in der ich aufgewachsen bin. Es war kein normaler Besuch, denn es ging darum, mit dem Ausräumen des Elternhauses zu beginnen, Photos und Dokumente zu sichten, alte Briefe in verstaubten Kartons zu finden, drei Generationen tief in die Familiengeschichte einzutauchen – und herauszufinden, wie wenig man eigentlich von seinen Großeltern und Eltern gewusst hat. Von denen niemand mehr da ist. „Zuhause: Ort oder Gefühl?“ weiterlesen

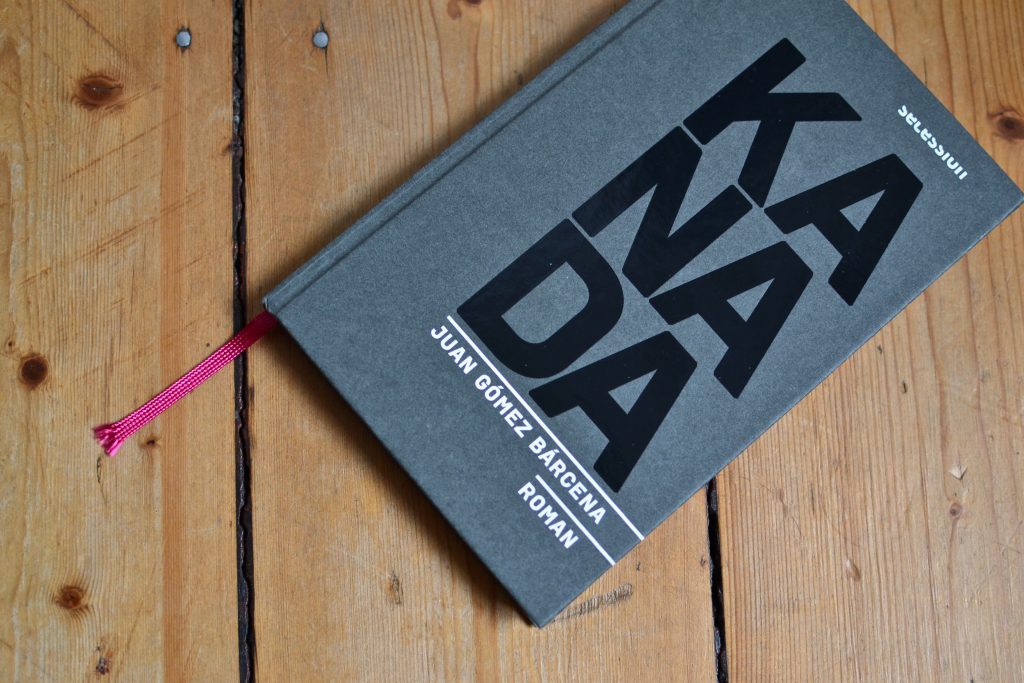

Nummer 122892

»Dein Haus steht noch. Du hattest die Hoffnung, dass es eingestürzt wäre. Vielleicht ist Hoffnung nicht das angemessene Wort, doch wenn nicht, welches dann? Du hattest, so viel kannst Du sagen, die Gewissheit, dass es dein Haus nicht mehr gab, und gleichzeitig die Gewissheit, dass dies überhaupt keine Rolle spielte.« So beginnt der Roman »Kanada« von Juan Gómez Bárcena.

Das Haus, in dem er lebte und glücklich war, existiert noch. Doch der Mann, der es betrachtet, steht vor den Trümmern seines Lebens. Und langsam tastet er sich voran, betritt das Haus, wird von seinem Nachbarn jovial begrüßt, findet sich in der ausgeplünderten, nur notdürftig möbilierten Wohnung wieder. »An den weißen Wänden schattige Stellen, die aussehen wie zugemauerte Fenster – dort, wo früher einmal Fotografien und Gemälde hingen. Du bleibst vor einem dieser nachgedunktelten Rechtecke stehen und versuchst, dich zu erinnern. Es gelingt dir nicht.«

Was war geschehen? Und wo war er gewesen? „Nummer 122892“ weiterlesen

Das Unerzählbare. Ein Leseprojekt

Das Unerzählbare. Mit diesem Begriff umschreibt der Autor Daniel Kehlmann die Beschäftigung mit dem Thema Holocaust und dem mit deutscher Gründlichkeit organisierten Massenmord an sechs Millionen Menschen. Denn wie soll man, wie kann man über diesen monströsen Tiefpunkt der Zivilisation und der deutschen Geschichte reden, schreiben, sprechen? Und gleichzeitig muss man darüber reden und darüber schreiben und darüber sprechen, damit dieses Unerzählbare niemals in Vergessenheit gerät. Deshalb habe ich für ein Leseprojekt Bücher zusammengestellt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. „Das Unerzählbare. Ein Leseprojekt“ weiterlesen

Reise durch die Zerstörung

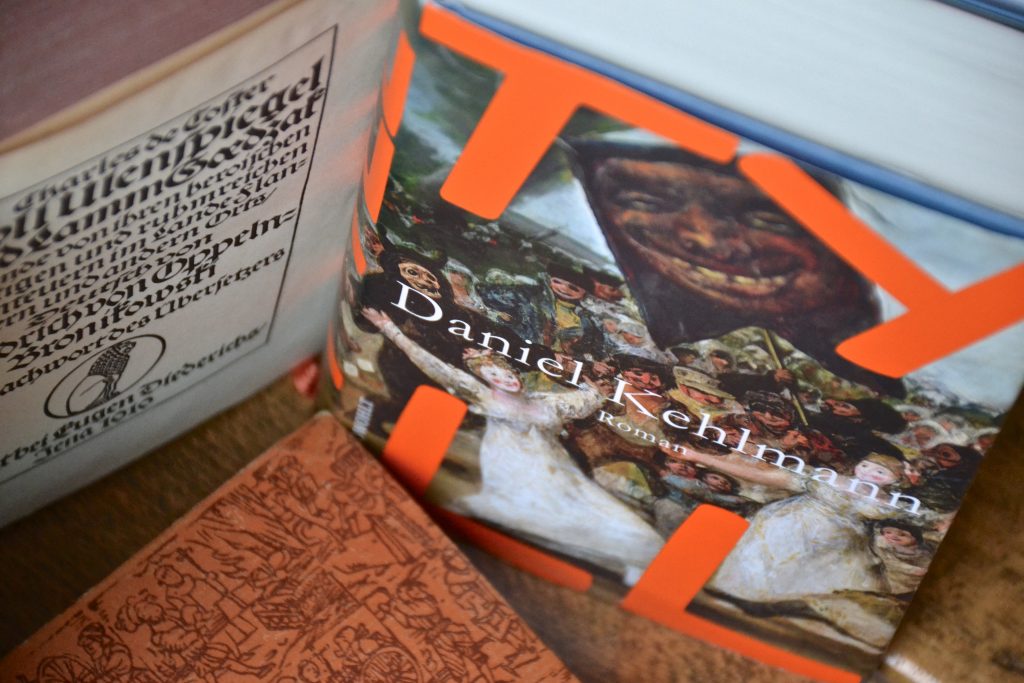

Die Legende von Tyll Ulenspiegel ist entstanden im 14. Jahrhundert. Das erste Mal aufgezeichnet wurde die Geschichte des – angeblich um 1300 im niedersächsischen Kneitlingen geborenen – Schelmen und seiner derben Späße um das Jahr 1483, gedruckt erschien sie 1515 in Straßburg. Sie taucht im Laufe der Jahrhunderte immer wieder in unterschiedlichen Varianten auf, der Autor Charles de Coster schuf im 19. Jahrhundert daraus ein belgisches Nationalepos in französischer Sprache. Mit seinem Roman »Tyll« fügt Daniel Kehlmann eine weitere Fassung des Stoffes hinzu: Entstanden ist daraus ein vollkommen neues Werk. Und große Literatur.

Im Original macht Tyll Ulenspiegel das spätmittelalterliche Norddeutschland und Flandern unsicher. Daniel Kehlmann nutzt jedoch die dichterische Freiheit des Schriftstellers und versetzt seinen Helden mitten hinein in den Dreißigjährigen Krieg zweihundert Jahre später. Die Zeit zwischen 1618 und 1648 war eine der katastrophalsten Epochen der Geschichte Mitteleuropas. Drei Jahrzehnte lang ziehen Heerhaufen durch die Lande, plündern, rauben, brandschatzen, morden, vergewaltigen und hinterlassen eine vollkommen verwüstete, zu weiten Teilen fast menschenleere Ödnis. „Reise durch die Zerstörung“ weiterlesen

Literarischer Gedenkstein

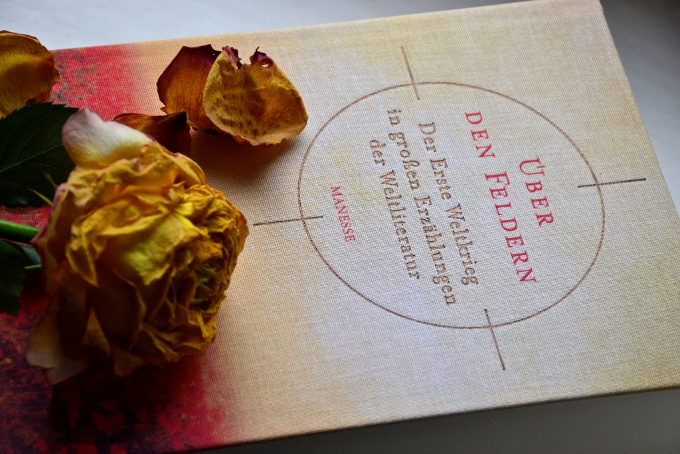

Guillaume Apollinaire, Isaac Babel, Tania Blixen, Jorge Luis Borges, Bertolt Brecht, Louis-Ferdinand Céline, Joseph Conrad, Gabriele d’Annunzio, Heimito von Doderer, Alfred Döblin, Ilja Ehrenburg, William Faulkner, Ford Madox Ford, Anatole France, Claire Goll, Jaroslav Hašek, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Eduard Graf von Keyserling, Rudyard Kipling, Klabund, Karl Kraus, Vernon Lee, Heinrich Mann, Katherine Mansfield, William Somerset Maughan, Robert Musil, Boris Pasternak, Joseph Roth, Gertrude Stein, Franz Werfel, Edith Wharton, Thomas Wolfe, Virginia Woolf, Carl Zuckmayer, Arnold Zweig, Stefan Zweig.

Viele berühmte Namen.

Doch neben der Tatsache, dass sie Weltliteratur verfasst haben, eint diese Menschen noch etwas mehr: Sie alle lebten während des Ersten Weltkriegs und diese vier mörderischen Jahre haben in ihren Biographien Spuren hinterlassen. Direkte und indirekte, künstlerische und alltägliche. Sie haben diesen Krieg literarisch verarbeitet; das von Horst Lauinger herausgegebene Buch »Über den Feldern – Der Erste Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur« versammelt Texte von ihnen allen in einem Band. Wobei ich zu Beginn nur die ganz bekannten Namen erwähnt habe; die Textsammlung geht noch weit darüber hinaus und sorgt für Neu- und Wiederentdeckungen von Stimmen aus jener Zeit. Längst verklungen, aber zwischen zwei Buchdeckeln immer noch da. Hörbar, lesbar, wie ein mehr als hundert Jahre altes Echo. „Literarischer Gedenkstein“ weiterlesen

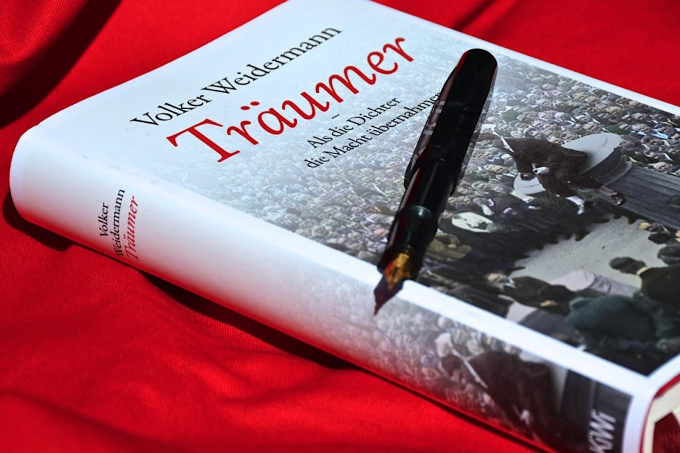

Die Stunde der Idealisten

Volker Weidermann beschreibt in seinem Buch »Träumer« die wenigen Monate zwischen November 1918 und Mai 1919, als in München eine Handvoll beherzter Idealisten nach der Macht griff, um eine bessere Welt zu schaffen. Und die damit dramatisch scheiterten.

Eine der eindrucksvollsten Szenen des Buches finden wir gleich im ersten Kapitel: Kurt Eisner, Journalist, Schriftsteller und Pazifist, besetzt mitten in der Nacht mit einer Gruppe Getreuer den bayerischen Landtag. Schon fast verwirrt über diesen leichten Erfolg übernehmen sie den notdürftig beleuchteten, leeren Sitzungssaal und entwerfen eine Proklamation für die Republik. Eine gespenstische Situation. In den frühen Morgenstunden ruft Eisner den bayerischen Freistaat aus, mit sich als Regierungschef. Es ist November 1918 und auf den Straßen herrscht das Chaos. „Die Stunde der Idealisten“ weiterlesen

Das Bovary-Projekt

»Madame Bovary« von Gustave Flaubert ist einer der berühmtesten Romane der Literaturgeschichte. Bei seinem Erscheinen 1857 löste er einen Skandal aus, der Autor wurde wegen unmoralischen Verhaltens, insbesondere »Verherrlichung des Ehebruchs« angeklagt und musste sich vor Gericht verantworten. Die Verhandlung endete mit einem Freispruch – und förderte natürlich die Popularität des Werkes enorm. Der Roman ist als Frühwerk des Realismus ein Meilenstein auf dem Weg in die literarische Moderne; Flaubert zieht sich als Autor auf die Rolle eines Beobachters, eines Chronisten der Ereignisse zurück und beschreibt das tragische Leben der Emma Bovary. Eine Frau, die an ihrer provinziellen Umgebung verzweifelt und auf der Suche nach Erfüllung alles opfert. Und eben jenes Stilmittel der bloßen Beschreibung – ohne Wertung und ohne moralische Richtschnur – sorgte für die Empörung der Öffentlichkeit, die es nicht gewohnt war, auf solche Weise einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Realistisch und ohne Verklärung.

Auf der Frankfurter Buchmesse 2017 sprach ich mit BuchGeschichten-Booktuberin Ilke Sayan über »Madame Bovary« und wir stellten fest, dass wir beide das Buch noch nie gelesen haben. So beschlossen wir, gleichzeitig mit der Lektüre zu starten und uns anschließend darüber auszutauschen. Die Idee war, im Gespräch über das Buch die weibliche und die männliche Leserperspektive miteinander zu vergleichen, Gemeinsamkeiten und unterschiedliche Sichtweisen auszuloten. Daraus ist nun ein Film auf BuchGeschichten entstanden – mein erster Booktube-Auftritt, ich war ehrlich gesagt, etwas nervös und bewundere alle Menschen, die entspannt und ohne zu stocken vor der Kamera über Bücher sprechen. Und dieser Blogbeitrag, der parallel zum BuchGeschichten-Film veröffentlicht wird. „Das Bovary-Projekt“ weiterlesen