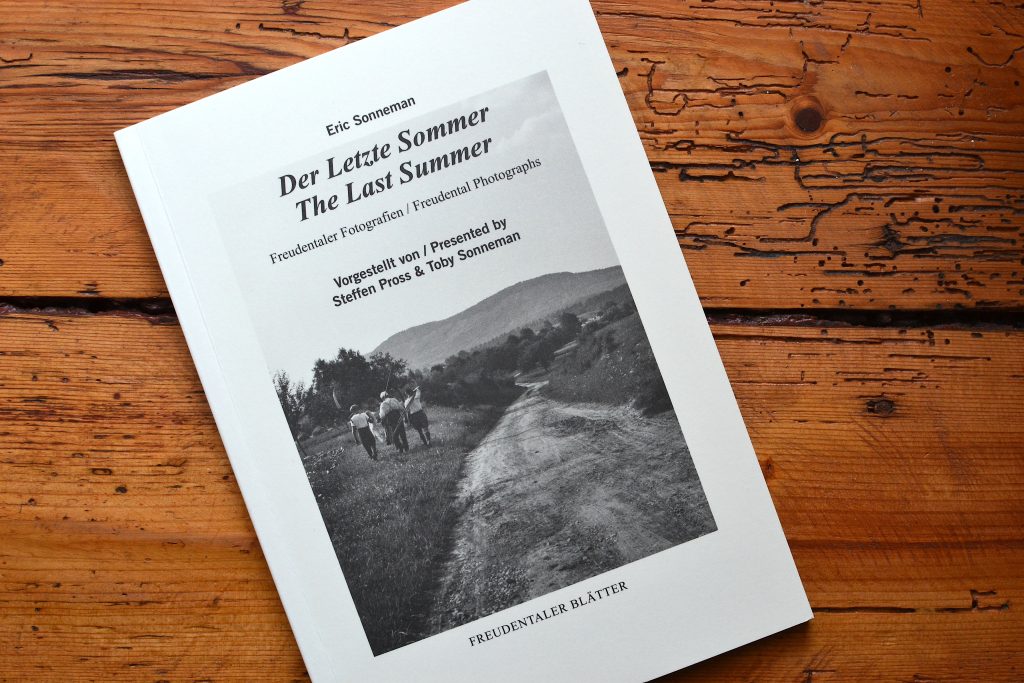

Bevor der Mannheimer Photolaborant Erich Sonnemann seinen Namen in Eric Sonneman ändern würde, besuchte er ein letztes Mal seine Verwandtschaft in Freudental – einem Dorf in der schwäbischen Provinz, irgendwo zwischen Ludwigsburg und Heilbronn. Mit dabei hatte er seine Kamera, mit der er die Familie seines Onkels und dessen Freunde photographierte. Und die Arbeit auf den Feldern, denn es war Erntezeit, damals im Sommer 1938. Ob Erich Sonnemann wusste, dass es danach kein Wiedersehen geben würde? Er emigrierte kurz darauf in die USA und aus seinen Bildern jenes Sommers sind heute Dokumente der Zeitgeschichte geworden. Denn fast alle der darauf abgebildeten Menschen waren einige Jahre später tot, ermordet von ihren Landsleuten und Mitbürgern. Weil sie Juden waren. In dem schmalen Band »Der letzte Sommer« aus der Reihe »Freudentaler Blätter« können wir einige der Photos anschauen. Und erhalten einen Eindruck von trügerischer Normalität, die keine drei Monate später zerbröseln sollte wie ein morsches Stück Holz. Die Photographien sind das Denkmal einer verschwundenen Welt, untergegangen in Barbarei, Leid und Tod. „Vor dem Untergang“ weiterlesen

Wir Europäer

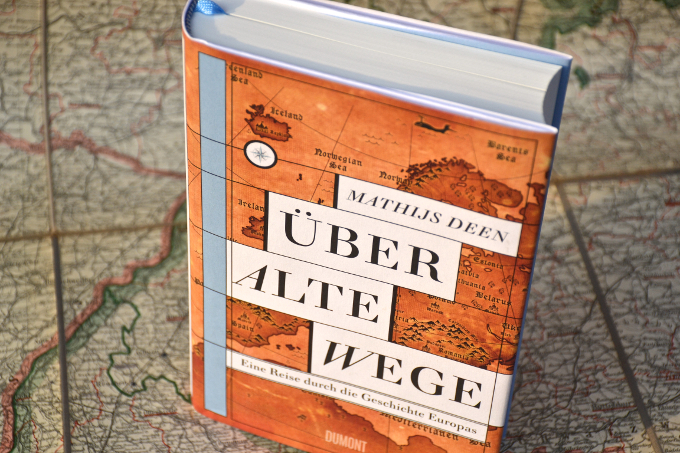

Seit Menschen in Europa leben, sind sie unterwegs. Gründe dafür gab es im Laufe der Geschichte viele: Nahrungssuche, Handel, Krieg, Verfolgung oder einfach nur Neugier. Mathijs Deen hat ein Buch über dieses Unterwegssein geschrieben. »Über alte Wege – Eine Reise durch die Geschichte Europas« führt die Leser kreuz und quer durch unseren kleinen und doch so vielfältigen Kontinent; es sind Erkundungen durch alle Epochen und soziale Schichten. Herausgekommen sind dabei faszinierende und äußerst lebendige Beschreibungen uralter Routen, die oftmals heute noch bestehen. Denn »unter jedem Fußabdruck auf europäischem Boden liegt ein noch älterer. Unter jeder Straße liegt ein Weg, ein Pfad, den Vorfahren ausgetreten haben, ob als Händler oder Eroberer.«

Und als wäre es nicht ohnehin schon ein beeindruckendes Buch, so gab es eine Stelle, die ein regelrechtes Gänsehautgefühl bei mir ausgelöst und mir gezeigt hat, wie eng verzahnt das Leben in Europa schon immer war: Denn vor 200 Jahren trafen an einem kleinen, vergessenen Ort an der Ostsee die Familiengeschichte des Autors und meine eigene aufeinander. „Wir Europäer“ weiterlesen

Zwei Jäger

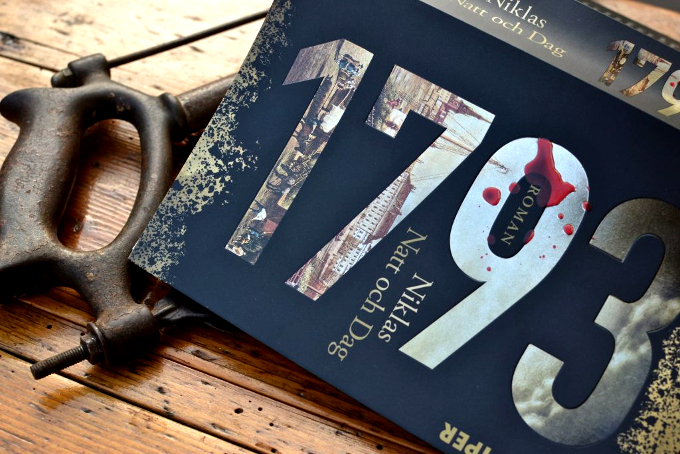

Gut recherchierte historische Kriminalromane lassen auf ihrem Weg weit zurück in die Vergangenheit Epochen auferstehen, die scheinbar längst verschwunden sind. Aber nur selten gelingt dies so vielschichtig wie in dem Roman »1793« von Niklas Natt och Dag, der uns mitnimmt nach Stockholm in das titelgebende Jahr. Und in eine Zeit der Umbrüche.

1793 also. 100 Jahre zuvor war Schweden noch eine der wichtigen europäischen Großmächte gewesen, ein Land, dem der Dreißigjährige Krieg große Territorialgewinne eingebracht hatte. Mit dem Scheitern der Feldzüge Karls XII. und dessem Tod im Jahr 1718 setzte der Niedergang ein und 1793 war Schweden ein Land der extremen Gegensätze, bitterste Armut existierte neben dem verschwenderischen Lebensstil der Reichen. Vier Jahre zuvor hatten genau diese Gegensätze in Frankreich zu einer Revolution geführt, und nur wenige Monate vor Beginn der Romanhandlung war der französische König guillotiniert worden – ein Ereignis, das in ganz Europa für Unruhe unter den Mächtigen sorgte. Es brodelte auf dem Kontinent und jahrhundertealte gesellschaftliche Strukturen bekammen erste Risse. „Zwei Jäger“ weiterlesen

Verwehte Spuren

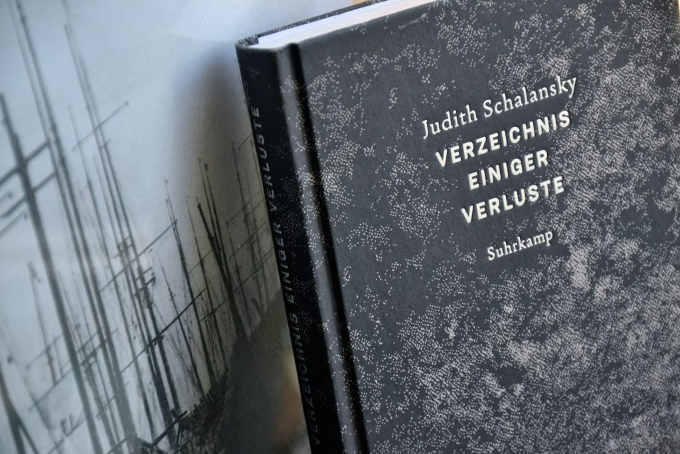

»Verzeichnis einiger Verluste« von Judith Schalansky ist eines jener raren Bücher, bei denen man schon beim ersten Aufschlagen merkt, dass man etwas ganz Besonderes in den Händen hält. Das geschieht nicht oft, aber bei diesem Buch, nein, Gesamtkunstwerk war dieses Gefühl sofort da.

Schon der Geruch. Jede Lektüre beginnt mit einem tiefen Einatmen des Buchgeruchs, dieser wunderbaren Mischung aus Papier, Druckerschwärze und Leim, besser als jedes Parfum dieser Welt. Bücher riechen unterschiedlich und das »Verzeichnis einiger Verluste« duftete phänomenal – ich saß mit begeistertem Gesichtsausdruck in der Straßenbahn und erntete einen wissenden Blick von gegenüber. Nach den ersten Seiten beschloss ich, dieses Buch nicht in der Bahn zu lesen, es nicht der Hektik des Arbeitswegs auszusetzen; schon die zweiseitige Vorbemerkung lässt den Leser so tief in das Thema eintauchen, dass es schade um jede Störung von außen ist. „Verwehte Spuren“ weiterlesen

Das Unerzählbare. Ein Leseprojekt

Das Unerzählbare. Mit diesem Begriff umschreibt der Autor Daniel Kehlmann die Beschäftigung mit dem Thema Holocaust und dem mit deutscher Gründlichkeit organisierten Massenmord an sechs Millionen Menschen. Denn wie soll man, wie kann man über diesen monströsen Tiefpunkt der Zivilisation und der deutschen Geschichte reden, schreiben, sprechen? Und gleichzeitig muss man darüber reden und darüber schreiben und darüber sprechen, damit dieses Unerzählbare niemals in Vergessenheit gerät. Deshalb habe ich für ein Leseprojekt Bücher zusammengestellt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. „Das Unerzählbare. Ein Leseprojekt“ weiterlesen

Was wäre, wenn?

Wahrscheinlich kennt sie jeder, diese Momente, in denen das eigene Leben einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können, wenn eine Entscheidung anders ausgefallen wäre. Oder wenn man den Mut gehabt hätte, eine Veränderung zu wagen. Vielleicht nur einen winzigen Schritt in eine andere Richtung zu tun. Dem Herz zu folgen, nicht dem Verstand. Oft werden einem diese möglichen Abzweigungen erst lange Zeit später bewusst, aber manchmal denkt man sein ganzes Leben darüber nach. Und kommt nie zu einem Ergebnis; die Was-wäre-wenn-Frage lauert stets im Dunkeln, und in so manchen Nächten lässt sie einen nicht einschlafen. Der Roman »Ein mögliches Leben« von Hannes Köhler beschäftigt sich mit einer solchen Abzweigung, eingebettet in einen historischen Kontext, der uns Lesern einen wenig erforschten Ausschnitt der Geschichte des 20. Jahrhunderts näher bringt. „Was wäre, wenn?“ weiterlesen

Die Stunde der Idealisten

Volker Weidermann beschreibt in seinem Buch »Träumer« die wenigen Monate zwischen November 1918 und Mai 1919, als in München eine Handvoll beherzter Idealisten nach der Macht griff, um eine bessere Welt zu schaffen. Und die damit dramatisch scheiterten.

Eine der eindrucksvollsten Szenen des Buches finden wir gleich im ersten Kapitel: Kurt Eisner, Journalist, Schriftsteller und Pazifist, besetzt mitten in der Nacht mit einer Gruppe Getreuer den bayerischen Landtag. Schon fast verwirrt über diesen leichten Erfolg übernehmen sie den notdürftig beleuchteten, leeren Sitzungssaal und entwerfen eine Proklamation für die Republik. Eine gespenstische Situation. In den frühen Morgenstunden ruft Eisner den bayerischen Freistaat aus, mit sich als Regierungschef. Es ist November 1918 und auf den Straßen herrscht das Chaos. „Die Stunde der Idealisten“ weiterlesen

Ein Mahnmal aus Papier

Für das zentrale Spektakel war in Berlin auf dem Opernplatz ein großer Scheiterhaufen aufgebaut worden. Doch nicht nur dort, sondern in vielen anderen deutschen Orten loderten am Abend des 10. Mai 1933 die Flammen. Verbrannt wurden unzählige Bücher, die fanatisierte Studenten zuvor aus den Bibliotheken gezerrt hatten. Entweder waren ihre Autoren dem sich immer stabiler konstituierenden Nazi-Regime ein Dorn im Auge oder ihr Inhalt entsprach nicht »dem deutschen Geist«. Organisiert wurde die barbarische Aktion nicht von der NSDAP, sondern durch die Deutsche Studentenschaft, dem Dachverband der studentischen Selbstverwaltung. Diese Kampagne ist einer der Tiefpunkte unserer Geistesgeschichte, an Symbolik kaum zu überbieten.

Das Datum dieses widerwärtigen Schauspiels jährt sich 2018 zum fünfundachtzigsten Mal. Ein Grund, hier »Das Buch der verbrannten Bücher« vorzustellen, mit dem Volker Weidermann den verfemten, verfolgten und zu einem nicht unbedeutenden Teil heute vergessenen Autoren ein Denkmal gesetzt hat. Natürlich eines aus Papier. Bereits vor zehn Jahren erschienen, ist es heute immer noch erhältlich und ich hoffe, dass dies noch lange so bleiben möge. „Ein Mahnmal aus Papier“ weiterlesen

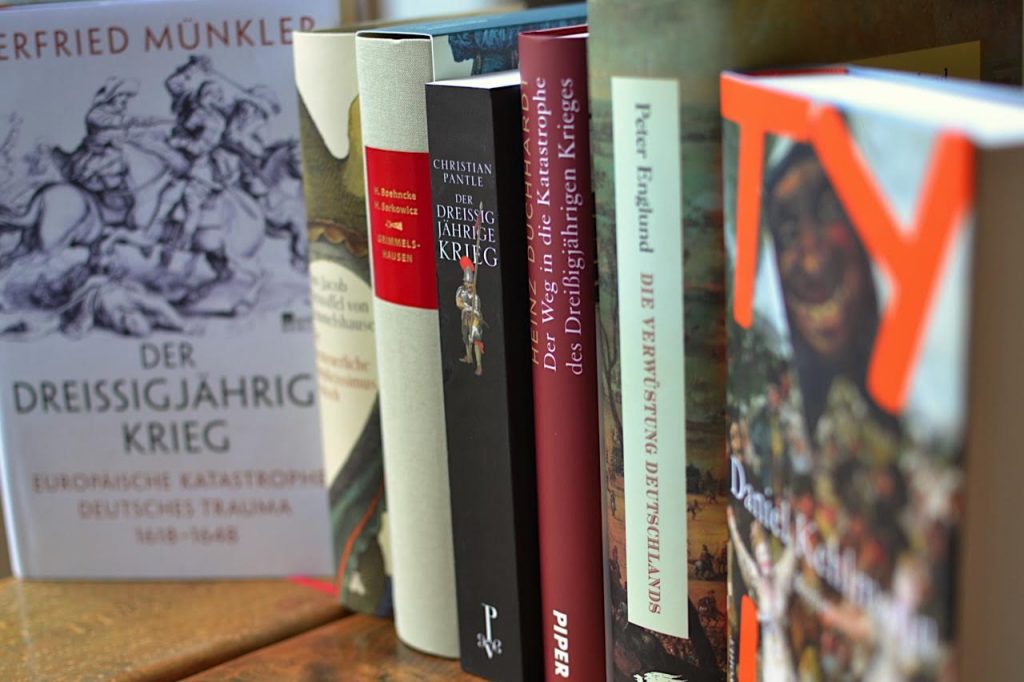

Drei Jahrzehnte Verwüstung

Die Formulierung »Dreißigjähriger Krieg« ist so gebräuchlich und das Ereignis liegt so lange zurück, dass man sich nur selten Gedanken darüber macht, was für eine furchtbare Zeit die Jahre zwischen 1618 und 1648 gewesen sein müssen. Oder wie sie sich auf den weiteren Verlauf der Geschichte ausgewirkt haben, mit Folgen bis ins 20. Jahrhundert und damit bis heute.

2018 jährt sich der Beginn dieses Konflikts zum vierhundertsten Mal und das ist ein guter Anlass, sich etwas näher mit dieser Epoche zu beschäftigen. Und damit, was diese dreißig Jahre eigentlich für die Menschen damals bedeutet haben: Drei Jahrzehnte Verwüstung, Gewalt und millionenfacher Tod, ein Leben in ständiger Unsicherheit. Dorfbewohner wussten nicht, ob ihre Höfe und Häuser heute oder morgen von marodierenden, verrohten Soldatenhorden niedergebrannt würden, Städter mussten stets darauf gefasst sein, Opfer einer Belagerung mit anschließender Plünderung und Brandschatzung zu werden. Folter und Grausamkeiten aller Art waren an der Tagesordnung, Reisen und Handel waren kaum möglich, nach den drei Jahrzehnten glichen weite Teile Mitteleuropas einer unbewohnten Ödnis.

Drei Jahrzehnte. Was für ein gewaltiger Zeitraum, damals fast ein gesamtes Menschenleben. Jetzt, zum vierhundertsten Jahrestag des Kriegsbeginns, bin ich 48 Jahre alt; falls ich 78 Jahre alt werde, jährt sich das Ende zum vierhundertsten Mal. Zeit genug für einige Bücher, die ich zu diesem Thema hier vorstellen möchte. Erst einmal in aller Kürze, ausführlichere Besprechungen werden folgen. Ein weiteres Lesesprojekt hier im Blog Kaffeehaussitzer. „Drei Jahrzehnte Verwüstung“ weiterlesen

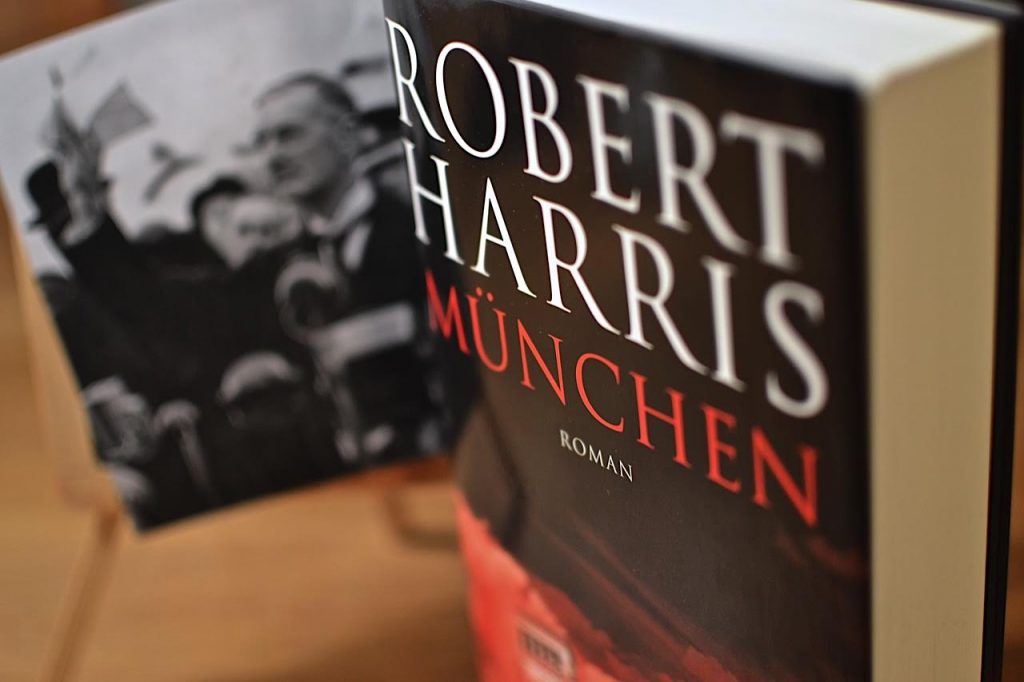

Peace for our time

Es ist eines der bekanntesten Photos des 20. Jahrhunderts: Der britische Premierminister Neville Chamberlain steht vor zahlreichen Mikrofonen und hält ein Stück Papier in die Höhe. »Peace for our time« ruft er dabei den zuhörenden Menschen zu. Es ist der 30. September 1938, Chamberlain kommt gerade von der Unterzeichnung des Münchner Abkommens zwischen ihm, dem französischen Präsidenten Daladier, Hitler und Mussolini. Der damit vermeintlich gesicherte Friede war mit der Zerstückelung der Tschechoslowakei erkauft, deren Regierung erst gar nicht um ein Einverständnis gebeten wurde. Das Bild, mit dem Chamberlain in die Geschichtsbücher einging, ist das eines etwas distinguierten, älteren Herrn, der sich mit seiner Appeasement-Politik von dem deutschen Diktator über den Tisch ziehen ließ. Aber war er das wirklich? Der Autor Robert Harris rückt in seinem Roman »München« dieses Bild zurecht und bringt uns jene dramatischen Tage auf seine unnachahmlich mitreißende Art und Weise so nahe, wie es literarisch nur möglich ist. „Peace for our time“ weiterlesen

Leseprojekt Tragödie eines Volkes

Seit etlichen Jahren steht das Buch »Die Tragödie eines Volkes« des Historikers Orlando Figes ungelesen im heimischen Regal. Es beschreibt die russischen Schicksalsjahre zwischen 1891 und 1924. Im Oktober 2017 jährte sich die russische Revolution zum hundertsten Mal – also ein perfekter Anlass, um sich endlich einmal diesem Meilenstein der Geschichtsschreibung zu widmen. Dabei fiel mir auf, dass Figes‘ Werk nicht das einzige Buch in meinem Bücherschrank ist, dass sich mit dem Thema russischer Geschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt. Bei weitem nicht. Vielmehr hat sich hier ein ganzer Stapel an Literatur angesammelt, der die verschiedendsten Facetten dieser hundert russischen Jahre ausleuchtet.

Aus diesem Grund wird es nun ein weiteres Leseprojekt auf Kaffeehaussitzer geben. Meine Leseprojekte sind thematisch zusammengestellte Titellisten, die oft während der Leküre weiter anwachsen. Sie dienen der Orientierung, das Ende ist vollkommen offen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um Sachbücher oder Romane handelt; vor allem geht es dabei um die inhaltliche Klammer, mit der die zusammengestellten Bücher in einen Kontext gestellt werden, um sich intensiver mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. „Leseprojekt Tragödie eines Volkes“ weiterlesen

»Unsere Demokratie muss die Fäuste oben halten«

Durch Köln-Klettenberg mit Volker Kutscher – ein Autorenspaziergang

Hier auf Kaffeehaussitzer habe ich mich schon mehrmals mit der Krimireihe rund um den Ermittler Gereon Rath beschäftigt. Die Reihe ist ein spannendes und faszinierendes Projekt, denn der Autor Volker Kutscher schafft es damit, die verhängnisvollsten Jahre in der deutschen Geschichte am Beispiel seiner Protagonisten zu erzählen. Gemeinsam mit Gereon Rath erleben wir das Ende der Weimarer Republik und den Weg in die Dunkelheit der Nazi-Diktatur. Und das alles verpackt als spannende Kriminalfälle mit akribisch recherchiertem historischen Hintergrund.

Im Herbst 2016 fragte mich Philipp Achilles vom Verlag Kiepenheuer & Witsch ob ich Interesse hätte, mich einmal mit Volker Kutscher zu treffen und aus dem Gespräch einen Beitrag zu verfassen. Klar, dass ich sofort zugesagt habe und herausgekommen ist dabei ein Text über das Schreiben, über Zeitgeschichte und den Bezug zum Heute, über Köln und Berlin. Und natürlich über Gereon Rath. „»Unsere Demokratie muss die Fäuste oben halten«“ weiterlesen

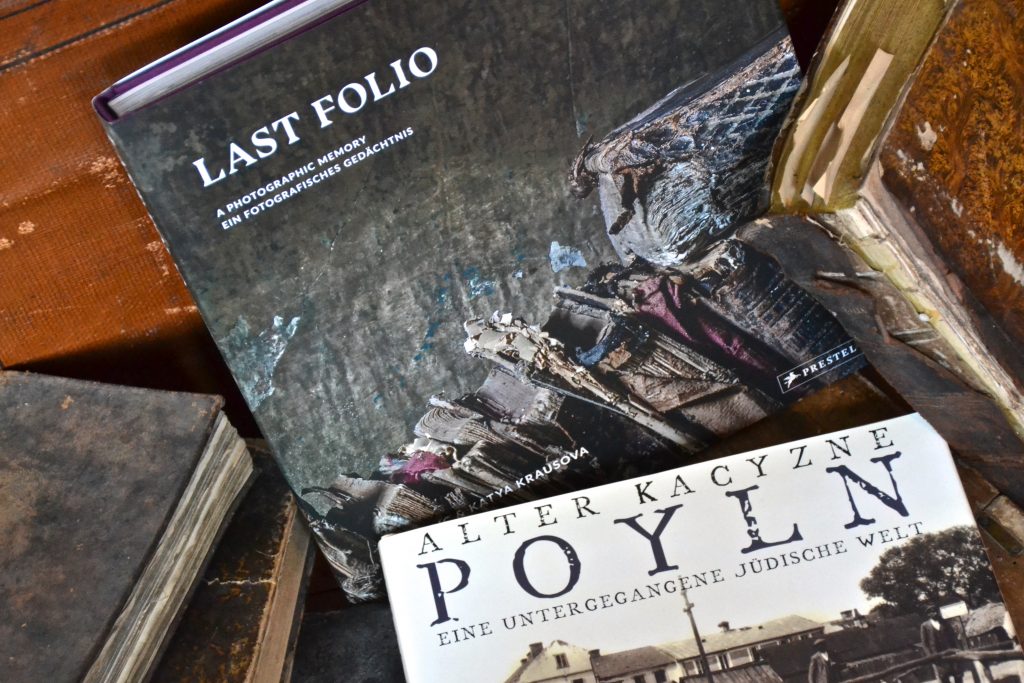

Europas offene Wunde

Gerne wird momentan von der abendländischen Kultur Europas geredet, um unsere Identität gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen abzugrenzen. Und gerne wird dabei auf den christlich-jüdischen Hintergrund unserer kulturellen Entwicklung hingewiesen. Dabei drücken diese Wörter eine Symbiose aus, die es so nie gab; die vor dem Hintergrund eines jahrtausendealten europäischen Antisemitismus wie blanker Hohn wirkt. Es ist eher so, dass in Europa trotz aller Anfeindungen und Verfolgungen eine lebendige jüdische Kultur existierte, die erst durch den industrialisierten Massenmord des Holocaust so dezimiert wurde, dass sie heute nur noch vage wahrnehmbar und in vielen Gegenden – insbesondere Osteuropas – vollkommen verschwunden ist. Zwei Bücher möchte ich hier vorstellen, eines, das auf eindrucksvoll photographierte Art und Weise letzte Spuren dieser Welt zeigt, Zeugnisse des Verfalls und des endgültigen Verschwindens. Und eines, das uns an jene verschwundene Welt in seltenen Photographien erinnert. „Europas offene Wunde“ weiterlesen

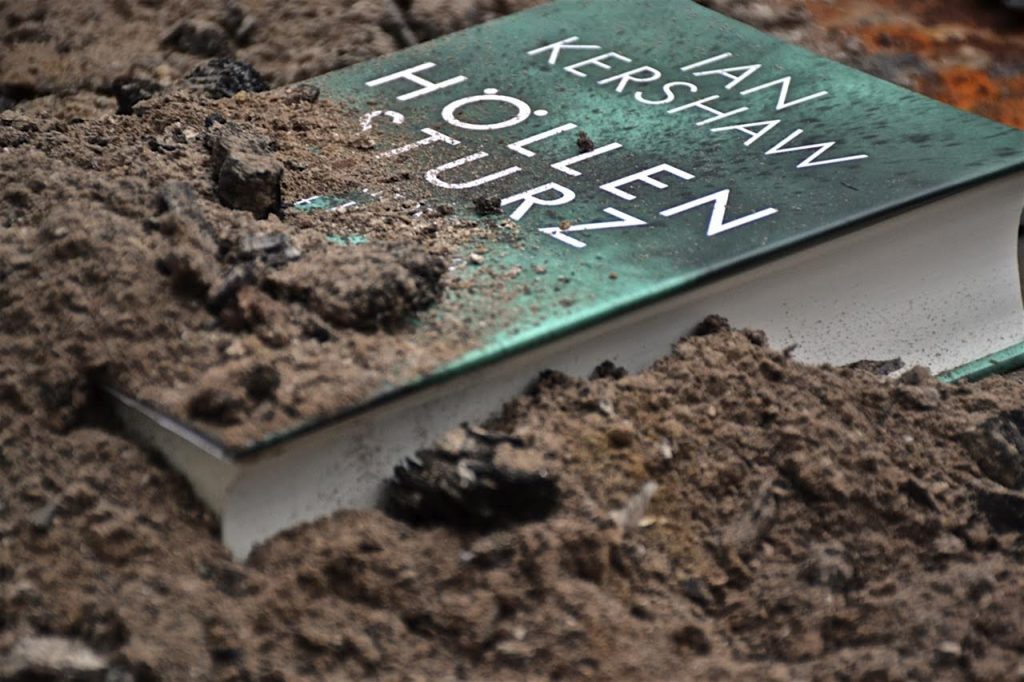

Ein Buch für unsere Zeit

Seit über sieben Jahrzehnten herrscht in Europa weitgehend Frieden. Allen Auswüchsen des Kalten Krieges, den Balkankonflikten der Neunziger oder den ehemals bürgerkriegsähnlichen Zuständen Nordirlands zum Trotz: Dass sich Europas Länder gegenseitig zerfleischt und den Kontinent an den Rand des vollkommenen Zusammenbruchs gebracht haben, scheint endlos lange zurückzuliegen. So lange, dass man zu vergessen beginnt, was für ein fragiles Gebilde dieser Friede ist. In Zeiten zunehmender Abschottung, der Rückkehr des Nationalismus, vor dem Hintergrund des Brexit und der Erfolge dumpfrechter Parteien liefert uns der Historiker Ian Kershaw ein Werk, das uns die europäische Geschichte im 20. Jahrhundert nahebringt. Es ist auf zwei Bände angelegt; der erste Band trägt den passenden Namen »Höllensturz« und beschreibt den Zeitraum zwischen 1914 und 1949. Packend und mitreißend geschrieben, lehrreich ohne professoral-dozierenden Tonfall zeigt er uns, wie Europa den Weg in den Abgrund beschritten hat. Zweimal. „Ein Buch für unsere Zeit“ weiterlesen

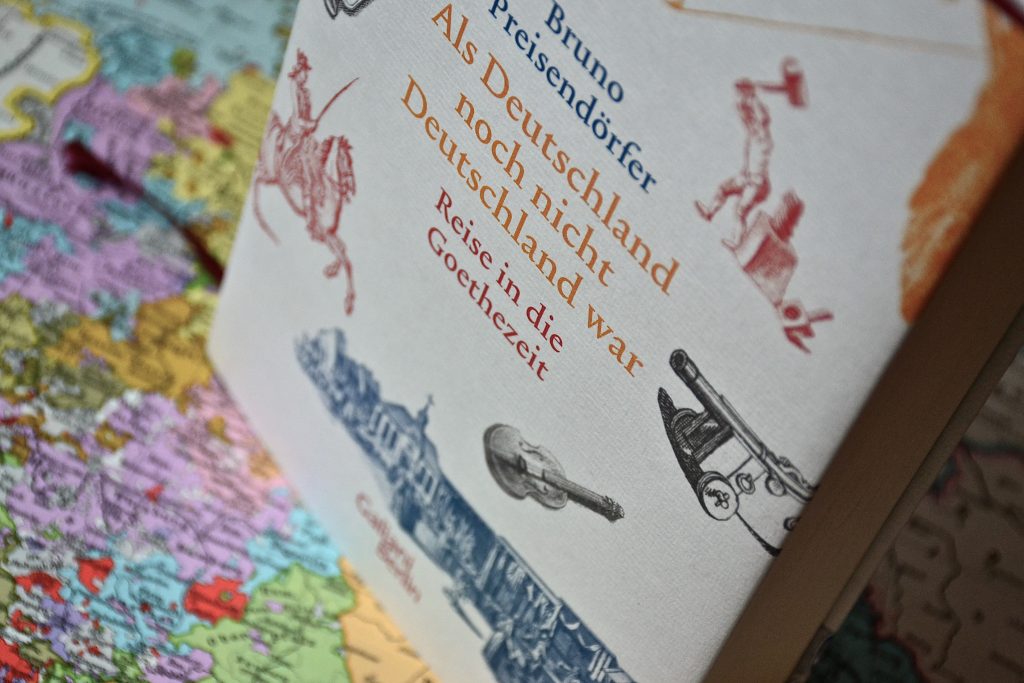

Zeitreise in die Chaos-Epoche

In einem anderen Beitrag hatte ich geschrieben, dass ich sofort dabei wäre, sollten eines Tages Zeitreisen möglich sein. Die Epoche, um die es ging, waren die Jahre des ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts; eine Zeit, die mir in vielem als lebenswerter erscheint als unsere Gegenwart – warum, habe ich in jenem Beitrag erklärt. Nun ist so etwas mit einem Abstand von 200 Jahren schnell gesagt; wie ist es aber, wenn man diese Aussage, dieses Wunschdenken einmal überprüft? Hier hilft das Buch »Als Deutschland noch nicht Deutschland war« von Bruno Preisendörfer weiter, das uns tatsächlich auf eine Zeitreise schickt, uns mitnimmt auf eine »Reise in die Goethezeit«, so der Untertitel.

Um es gleich vorab zu sagen: Was der Autor hier an Quellenarbeit geleistet hat, wie viele Informationen zu unzähligen Details er für dieses Buch zusammengetragen hat, das ist außerordentlich beeindruckend. Und spannend zu lesen, denn es ist keine trockene Auflistung, sondern ein lebendig erzähltes Tableau des damaligen Alltags in all seinen Facetten. „Zeitreise in die Chaos-Epoche“ weiterlesen