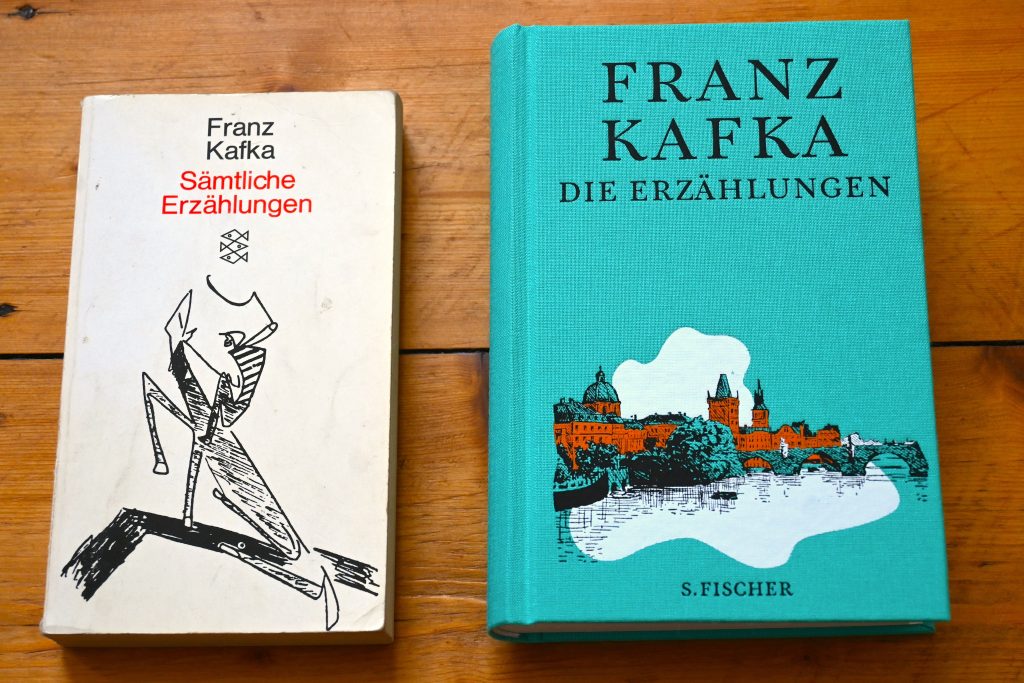

Ich konnte nicht widerstehen. Als ich in einer der Buchhandlungen meines Vertrauens die Neuausgabe der Erzählungen von Franz Kafka sah, musste ich sie einfach haben. Ein leinengebundenes Buch – das findet man heute außerhalb der Programme der Büchergilde und des Manesse-Verlags nur noch selten. Und ich liebe Leineneinbände, deshalb konnte ich gar nicht anders. Nun habe ich den neu erworbenen Band neben dem alten Taschenbuch photographiert und beim Blick auf die beiden Bücher wird mir bewusst, dass über dreiunddreißig Jahre zwischen ihnen liegen. Das Taschenbuch ist die Ausgabe, von der ich hier im Blog schön öfters erzählt habe, vergilbt, zerkratzt und zerknickt begleitet es mich schon seit dem Herbst 1990; es ist mit all seinen Narben und Blessuren ein Teil meines Lebens. Mit ihm verbinde ich viele Monate der Lektüre und viele Stunden in Cafés und Kneipen, es begleitete mich durch die Zeit, als der Aufbruch ins Erwachsenenleben von einer großen Ungewissheit geprägt war. „Zwei Bücher, drei Jahrzehnte“ weiterlesen

Ein Buch wie ein Flächenbrand

Die Geschichte des Staates Israel lässt sich auf verschiedene Weise erzählen. Als Geschichte des Aufbruchs nach den Grauen der Shoah. Als Geschichte eines kleinen Landes, das sich als einzige Demokratie des Nahen Ostens behauptet – umgeben von Todfeinden. Als Geschichte der Verwirklichung des Traums eines jüdischen Staates auf historischem jüdischen Boden. Als Geschichte einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft in permanentem Verteidigungszustand. Oder als Geschichte eines Landes, in dem sich Drogenkartelle und das organisierte Verbrechen ausbreiten, in dem die Korruption wuchert wie ein Geschwür und die Verstrickung zwischen Politik und Kriminalität zum Alltag gehört. Genau darum geht es in dem Roman »Maror« des israelischen Autors Lavie Tidhar. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und wie nebenbei tauchen historische Wegmarken und bekannte Namen auf, während sich viele kleine Tragödien in einem großen Drama abspielen – und alles ist miteinander aufs Engste verzahnt. „Ein Buch wie ein Flächenbrand“ weiterlesen

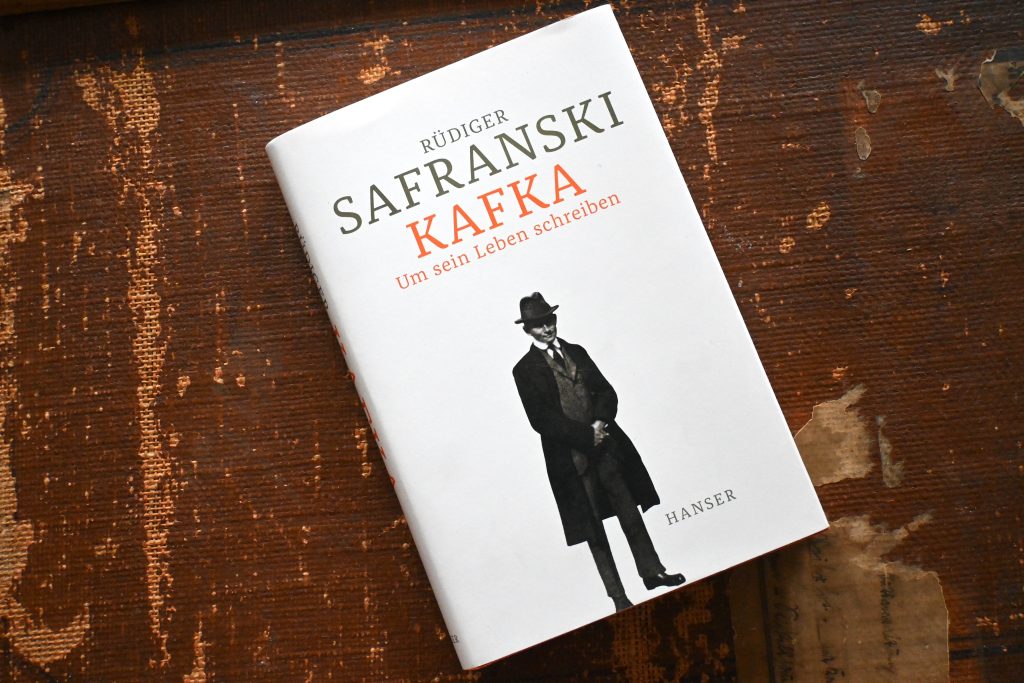

»Ich bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes«

Denkt man darüber nach, wirkt es wie eine schräge Laune des Schicksals: Ausgerechnet Franz Kafka, ein hochgradig introvertierter Mensch, der Zeit seines Lebens mit sich haderte, der sein Schaffen immer wieder in Frage stellte, so sehr, dass er seinen besten Freund darum bat, seinen gesamten Nachlass zu verbrennen, ausgerechnet dieser Franz Kafka ist heute einer der meistinterpretiertesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Kein Halbsatz, kein Brief, kein Tagebucheintrag, keine Notiz blieb unkommentiert, die stetig anwachsende Sekundärliteratur füllt ganze Bibliotheken. Buchstäblich jede Minute seines viel zu kurzen Lebens wurde erforscht, so gut wie nichts blieb im Dunkel der Geschichte verborgen. Und gleichzeitig gibt es keine allgemeingültige Deutung seines Werkes und wird es auch niemals geben – denn das ist das Faszinierende an Kafkas Romanen und Erzählungen: Geschrieben in einer präzisen Sprache, der man die juristische Schulung anmerkt, bleibt der Inhalt ungewiss, angesiedelt irgendwo zwischen Realität und Traum. Angstgefühle und Fragen der Schuld prägen seine Werke, doch jeder liest sie anders, jeder nähert sich auf seine Weise an die irrlichternden und doch glasklaren Texte an. Und bei jedem Menschen lösen sie andere Empfindungen aus. Gleichzeitig sind seine Texte nicht nur ein Teil seiner Identität, nein, sie sind seine Identität, sind sein Leben. Wie kaum ein anderer Autor hat Franz Kafka seine Gefühle so unmittelbar und doch so verschlüsselt zu Papier gebracht. Sein berühmter Satz ist die Essenz seines Lebens: »Ich habe kein litterarisches Interesse, sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein«. „»Ich bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes«“ weiterlesen

Eine Botschaft vom Tiefpunkt

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gibt es seit 75 Jahren und natürlich ist dies ein Grund zum Feiern. Denn allen Baustellen zum Trotz, die wir in unserem Land gerade zu bewältigen haben, ist es die Grundlage für unser Leben in einer der freiesten Gesellschaften auf dieser Erde. Aber unsere Demokratie und unsere Freiheit sind keine Selbstverständlichkeiten – ganz im Gegenteil, sie sind permanent von außen wie von innen bedroht und müssen stets aufs Neue verteidigt werden. Und niemals darf dabei vergessen werden, dass auch unser Grundgesetz aus Asche, Ruinen und Zerstörung geboren wurde. Aus millionenfachem Tod und unsäglichem Leid, mit dem Deutschland einst die halbe Welt überzogen hatte. Als am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zumindest in Europa zu Ende war, und erst allmählich die Dimensionen der Vernichtung und das Grauen der Konzentrationslager sichtbar wurden, war die deutsche Geschichte an ihrem Tiefpunkt angelangt – und dass das Land der Täter jemals wieder zum Kreis der zivilisierten Völker gehören würde, in diesem Moment kaum vorstellbar. Trotzdem ist es gelungen. Und heute, viele Jahrzehnte später, sind die Ereignisse jener Jahre in weite Ferne gerückt, die letzten Zeitzeugen sind alte Menschen geworden und bald wird niemand mehr von ihnen leben. Genau deshalb ist es so wichtig, die Erinnerungen an diesen Tiefpunkt, an diese Stunde Null wachzuhalten. Denn wir Nachgeborene haben keine Schuld an den Verbrechen, die in deutschem Namen verübt wurden – aber wir tragen die Verantwortung dafür, dass sie sich niemals wiederholen. Das ist unser historisches Erbe.

Ich möchte in diesem Blogbeitrag einen Text des Dichters Franz Werfel vorstellen, den er am 25. Mai 1945 geschrieben hat, also nur etwas mehr als zwei Wochen nach Kriegsende. Gefunden habe ich ihn in dem Sammelband »Vaterland, Muttersprache«, der 1994 im Verlag Klaus Wagenbach erschienen und immer noch lieferbar ist – und der eine grandiose Zusammenstellung von Texten aller Art enthält, in denen sich deutsche Autoren und Autorinnen seit 1945 mit ihrem Staat auseinandersetzen. Eine wahre Fundgrube und ein Stück Zeitgeschichte. „Eine Botschaft vom Tiefpunkt“ weiterlesen

Das Abschiedsbuch

Ein seltsamer Zufall, falls es so etwas gibt. Am 30. April 2024 stand ich spätabends vor dem Bücherregal und überlegte, was ich als nächstes lesen möchte. Es ist eines meiner liebsten Rituale, ich schaue die Buchrücken entlang, lese hier kurz hinein und dort, bei manchen Büchern ist es sofort klar, dass sie gerade nicht passen, bei anderen bin ich unschlüssig, stelle oder lege sie dann doch zurück und schaue weiter. Irgendwann kommen zwei, drei Titel in die engere Wahl, ein Favorit kristallisiert sich heraus – und die Entscheidung ist getroffen. Da es inzwischen sehr spät geworden war, wollte ich mich am nächsten Morgen endgültig für die nächste Lektüre entscheiden. Mit in die engere Wahl gekommen war der Roman »Baumgartner« von Paul Auster, das zuletzt erschienene Buch eines meiner Lieblingsautoren, dessen Werke einige Spuren in meiner Leserbiographie hinterlassen haben. Am nächsten Morgen dann verbreitete sich weltweit die Nachricht von Paul Austers Tod, er war 77jährig an einer schweren Krebserkrankung gestorben. Und »Baumgartner« ist zu seinem Abschiedsbuch geworden. „Das Abschiedsbuch“ weiterlesen

Vor sich selbst erschrecken

Was für ein Buch! Habe ich einen Blogbeitrag schon einmal mit diesem Satz begonnen? Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber nicht oft. Denn dass ein Roman die eigenen Grundfesten erschüttert und dabei bewirkt, dass man vor sich selbst erschrickt – das kommt nur selten vor. Dafür gesorgt hat der Roman »Trophäe« von Gaea Schoeters, ein Buch, das schon durch sein phänomenales Cover besticht. Es ist ein schmaler Band mit gerade einmal 253 Seiten – aber die haben es in sich.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der steinreiche John Hunter White, der sein immenses Vermögen mit dubiosen Geschäften gemacht hat; er verkauft »finanzielle Fata Morganas, schöpft den Gewinn ab, bevor die Blase platzt.« Sein Erfolg beruht auf seinem Jagdgespür, eine Eigenschaft, die sein gesamtes Leben prägt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn seine wahre Leidenschaft ist die Großwildjagd. Ist der Adrenalinkick bei der Pirsch auf die Big Five, auf Elefanten, Nashörner, Kaffernbüffel, Löwen und Leoparden – die aufgrund ihrer Gefährlichkeit, Ausdauer und Unberechenbarkeit am schwierigsten zu jagenden Tiere Afrikas. „Vor sich selbst erschrecken“ weiterlesen

Hundert beste Bücher: Der ZEIT-Kanon

Über die Zusammenstellung eines literarischen Kanons lässt sich trefflich streiten und die Frage, welche Bücher man gelesen haben sollte, beschäftigt literaturbegeisterte Menschen seit eh und je. Und klar, wenn ein Kanon wie derjenige der ZEIT den Titel »Die 100 besten Bücher« trägt, ist eine Diskussion vorprogrammiert. Spannend ist dabei, wie sich die Zusammenstellung literarischer Kanons im Laufe der Jahre ändert. Die erste ZEIT-Liste trug den Titel »Die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher«, erschien ab 1978 erst wöchentlich in der titelgebenden Zeitung und 1980 als Suhrkamp-Taschenbuch; Herausgeber war Fritz J. Raddatz. Eine Ausgabe dieses Taschenbuchs begleitet mich seit vielen Jahren und ich weiß nicht, wie oft ich darin gelesen habe. Im Herbst 2023 erschien eine aktualisierte Version dieser Liste, wobei »aktualisiert« eigentlich das falsche Wort ist – komplett überarbeitet würde besser passen. Denn die 100 Bücher wurden neu zusammengestellt; nur 24 Titel sind auch in der alten Liste enthalten, also nicht einmal ganz ein Viertel. Und diesmal trägt der Kanon selbstbewusst den eingangs erwähnten, etwas ergänzten Titel: »Die 100 besten Bücher – Die neue ZEIT-Bibliothek der Weltliteratur«. Mit der schönen Unterzeile: »100 Gefährten fürs Leben«. „Hundert beste Bücher: Der ZEIT-Kanon“ weiterlesen

Flaneur der Dämmerung

»Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen.« Diese häufig zitierten Sätze schrieb Franz Kafka als Neunzehnjähriger, es sind klarsichtige Worte eines jungen Mannes, der den Großteil seines viel zu kurzen Lebens in dieser Stadt verbringen wird. Sie ist sein Geburtsort, der Platz seiner Familie, von der er sich durch die dominante Präsenz seines Vaters nie wirklich lösen kann. Und so wird Prag sein gesamtes Schaffen prägen; die prachtvollen Plätze und düsteren Gassen, die erleuchteten Kaffeehäuser und dunklen Hinterhöfe, die Nebelschwaden, die aus der Moldau aufsteigen, eine mystische, unterschwellig bedrohliche Stimmung, die nachts in den leeren Straßen liegt, das Morbide einer jahrhundertealten Stadt – all das finden wir in Kafkas Werk wieder. »Das Charakteristische der Stadt ist ihre Leere« – eine Notiz aus seinem Nachlass. Heute, ein Jahrhundert nach seinem Tod, kommt einem dieser Satz surreal vor angesichts der Touristenmassen, die sich tagein, tagaus durch die Stadt an der Moldau schieben und sie schon längst zu einer Kulisse degradiert haben. Oder doch nicht? Hat Kafkas Prag im Verborgenen überlebt? Gibt es sie noch, jene Atmosphäre, die sein Leben prägte? Der Photograph Helmut Schlaiß hat sich auf eine Spurensuche begeben – und herausgekommen ist ein prachtvoller Bildband mit dem Titel »Kafkas Kosmos«. „Flaneur der Dämmerung“ weiterlesen

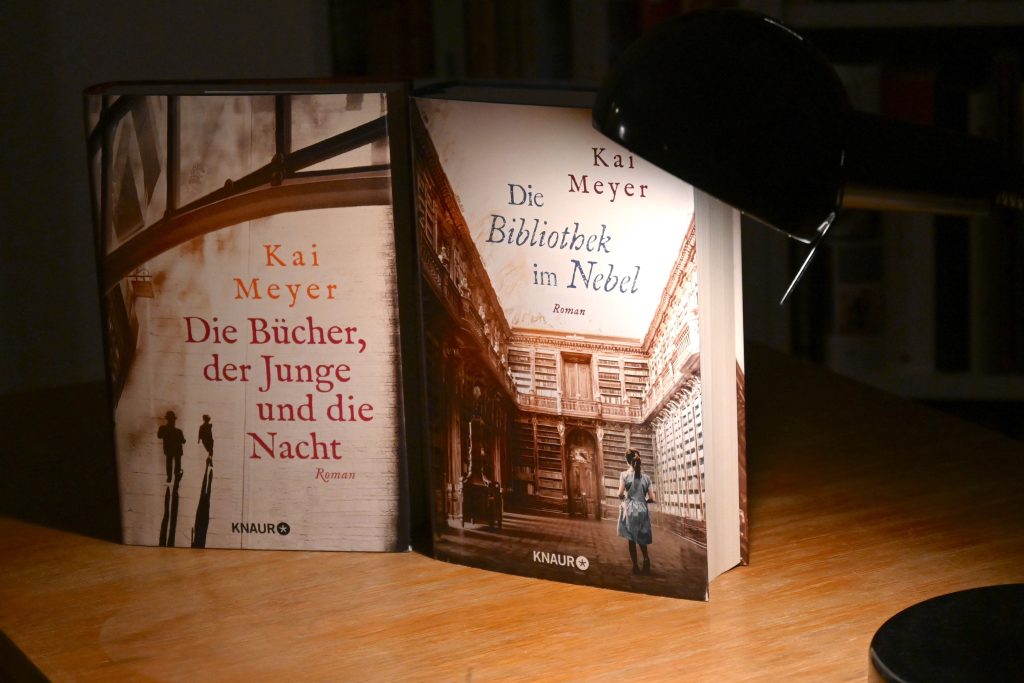

Wohnzimmerlesung mit Kai Meyer

Die Leipziger Buchmesse ist seit vielen Jahren ein fester Termin in meinem Kalender. Einer, auf den ich mich jedes Mal besonders freue – denn es ist immer wieder etwas Besonderes, all die literaturbegeisterten und buchaffinen Menschen zu treffen. Nicht nur auf dem Messegelände, sondern in der ganzen Stadt kommen sie zusammen; in unzähligen Veranstaltungsorten, in Cafés, Kneipen, Restaurants, Clubs. Und im Wohnzimmer meines guten Freundes Hannes, der bei jedem Leipzig-Besuch mein Gastgeber ist. Seit 2018 veranstalten wir bei ihm unsere Wohnzimmerlesungen, für die er den größten Raum seiner Wohnung leerräumt, ihn mit Bierbänken ausstattet und den Kühlschrank mit Getränken befüllt. Eine Autorin oder ein Autor tritt auf, das Wohnzimmer ist voller Menschen, von denen wir nur die Hälfte kennen und es sind wunderbare Abende mit guten Gesprächen und spannenden Begegnungen. Dieses Jahr hatten wir Kai Meyer zu Gast und ich hatte das große Vergnügen, mit ihm über seine Romane »Die Bücher, der Junge und die Nacht« und »Die Bibliothek im Nebel« zu reden. Und über das Leipziger Graphische Viertel, das heute nur noch als Mythos existiert. Vierunddreißig Gäste füllten jeden Quadratzentimeter des Wohnzimmers – es war eine ganz besondere Stimmung. „Wohnzimmerlesung mit Kai Meyer“ weiterlesen

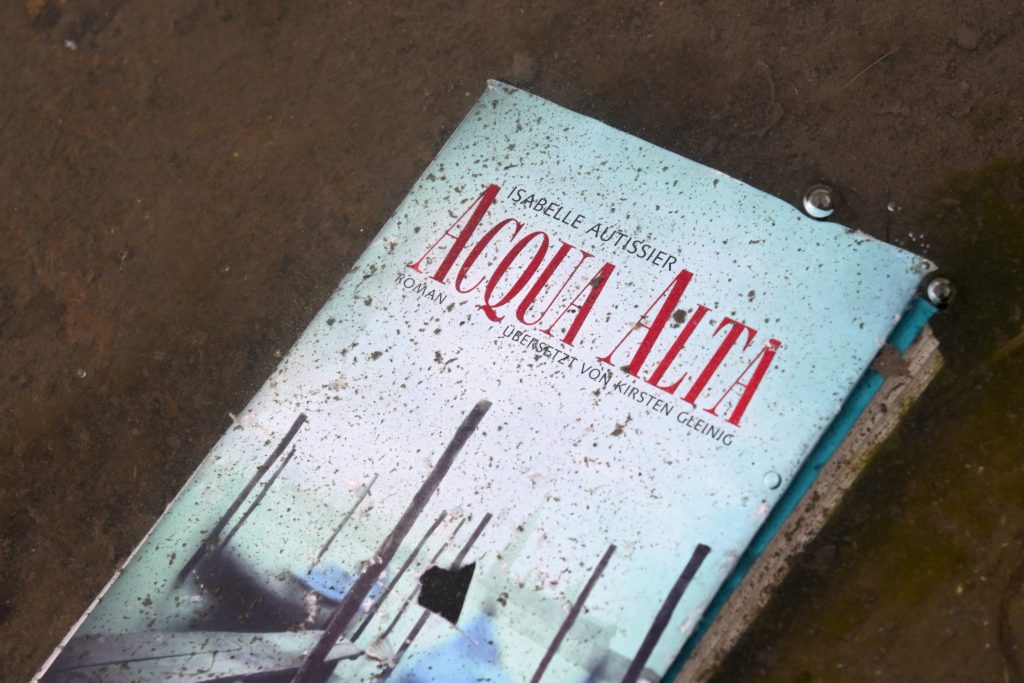

Die Lagune weint um ihre Stadt

Zwei Mal in meinem Leben war ich bisher in Venedig: Im Februar 1997 für einen Tag und im Oktober 2003 fast eine ganze Woche lang. Wie so viele andere Menschen hat auch mich diese Stadt bezaubert – mit ihrer Einzigartigkeit, mit ihrer geschichtsträchtigen Atmosphäre, mit ihrem maroden Charme, mit ihren Nebelschwaden, von denen sie regelmäßig eingehüllt wird und mit ihrer ganz besonderen nächtlichen Stimmung, die schon ans Mystische grenzt. Und trotz aller Touristenmassen hinterlässt sie Bilder im Kopf, die mich seitdem begleiten. Dabei ist die Schönheit Venedigs fragil: Das die Lagunenstadt umgebende, äußerst empfindliche Ökosystem ist durch Industrie und menschliche Gier aus dem Gleichgewicht geraten, während der alles niedertrampelnde Massentourismus Venedig mehr und mehr zu einem Freilichtmuseum verkommen lässt – die Photos der alles überragenden Kreuzfahrtschiffe sind schrecklich anzusehen. Im Roman »Acqua Alta« von Isabelle Autissier geht es um all dies. Die Autorin erzählt die Geschichte einer Familie, die aufs Engste mit Venedig verbunden ist. Mit der stolzen Vergangenheit der Stadt – und mit ihrem Untergang. „Die Lagune weint um ihre Stadt“ weiterlesen