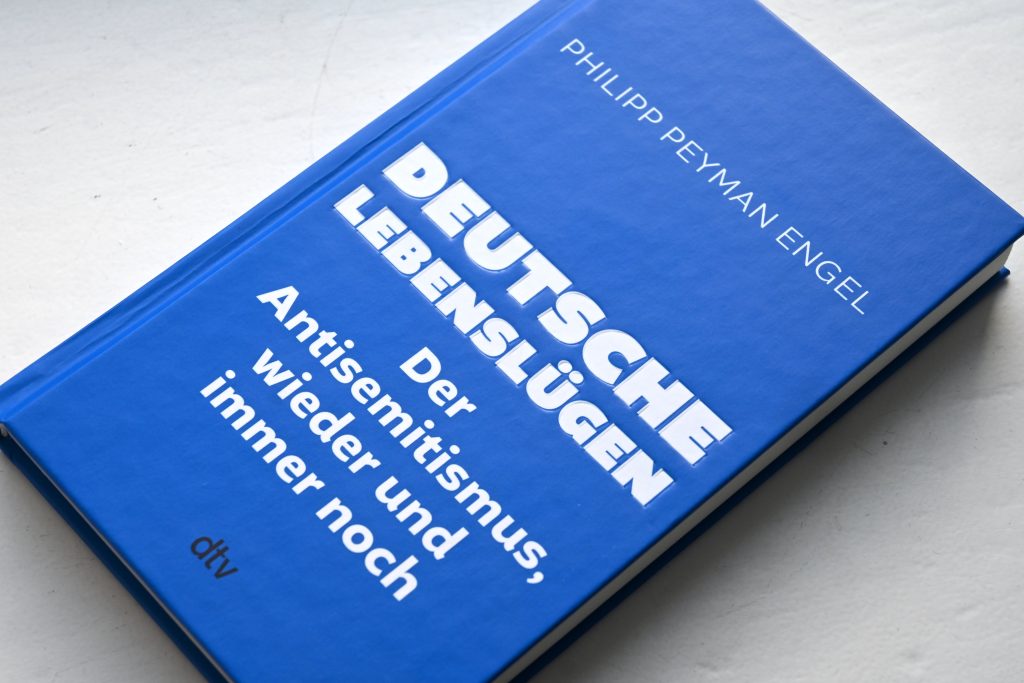

Kommt dieser Blogbeitrag zu spät? Man möchte es meinen: Schließlich liegt das Erscheinen des Buches schon eineinhalb Jahre zurück. Und der Abend, an dem ich den Autor im Literaturhaus Köln live erlebt habe, ist ebenfalls schon fast ein Jahr her. Und ja, ich würde mir wünschen, dass es diese Buchvorstellung gar nicht gäbe, dass dieses Buch gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber leider ist dies nicht der Fall. Im Gegenteil: »Deutsche Lebenslügen« von Philipp Peyman Engel ist angesichts des schockierenden Zustands unserer Gesellschaft eine hochaktuelle und dringliche Lektüre. Es trägt den Untertitel »Der Antisemitismus, wieder und immer noch«. Und es ist ein hundertdreiundachtzig Seiten langer Brandbrief.

Philipp Peyman Engel stammt aus einer jüdischen deutsch-iranischen Familie, wuchs im Ruhrgebiet auf, lebt in Berlin und ist der Chefredakteur der »Jüdischen Allgemeine«. Als deutscher Jude schreibt er über die Situation in der Zeit nach dem 7. Oktober 2023 – und diese sehr persönliche Analyse der dramatischen Entwicklungen in unserem Land ist ein Text, der einen beim Lesen schockiert, traurig macht und wütend zugleich. „Ein Brandbrief, 183 Seiten lang“ weiterlesen