Was für ein Leben! Vermutlich ist das der Gedanke, der mir beim Lesen des Romans »Damenopfer« am häufigsten durch den Kopf ging. Denn auch wenn es sich um ein fiktionales Werk und nicht um eine Biographie handelt, so erzählt Steffen Kopetzky dennoch eine wahre Geschichte. Die Geschichte eines Lebens. Eines kurzen Lebens zwar, das aber so spektakulär verlief, dass alleine schon die Eckdaten klingen wie ein Roman. Denn die 1926 verstorbene Larissa Reissner hatte viele Rollen inne in den knapp dreißig Jahren, die ihr gegeben waren. Die Tochter eines russischen Juristen mit deutschen Wurzeln glaubte fest daran, die Welt zum Besseren verändern zu können. Als Mitglied der Bolschewistischen Partei war sie in der russischen Oktober-Revolution aktiv, kämpfte während des russischen Bürgerkriegs in der Roten Armee und war Kommissarin des Generalstabs der Roten Flotte. Sie trug entscheidend zur Rückeroberung der Stadt Kasan bei; eine der Schlüsseloperationen für den endgültigen Sieg der Bolschewiki über die Weißgardisten. Aber Larissa Reissner focht nicht nur mit der Waffe: Sie war Schriftstellerin, verfasste Reportagen, Zeitungsartikel und Reiseberichte. Ständig unterwegs entwarf sie Pläne, um die Revolution in die Welt hinauszutragen, kannte zahllose Intellektuelle; Boris Pasternak und Leo Trotzki sprachen an ihrem Grab. Und das sind nur ein paar der biographischen Details dieses außergewöhnlichen Lebenslaufes, der sich kaum in Worte kleiden lässt. Doch Steffen Kopetzky hat es geschafft: Mit seinem Roman holt er den Menschen hinter diesen Details aus dem Schatten der Geschichte und bringt uns Larissa Reissner so nahe, wie es fast ein Jahrhundert nach ihrem Tod nur möglich ist. „Gestatten?* Larissa Reissner“ weiterlesen

Als Trauermusik im Radio lief

Im Februar 2017 schrieb ich hier im Blog: »Um gleich einmal mit der Tür in Haus zu fallen: »Endgültig« von Andreas Pflüger ist einer der besten deutschen Kriminalromane, den ich in den letzten Jahren gelesen habe. Punkt.« Diesen Einstieg würde ich am liebsten noch einmal verwenden, wieder für einen Roman von Andreas Pflüger; diesmal ist es – man ahnt es schon – »Wie Sterben geht«. Ein Agententhriller vom Feinsten, der gerade eine begeisterte Besprechung nach der anderen erhält. Der Vergleich mit John Le Carré ist regelmäßig zu lesen und auch ich dachte bei der Lektüre unweigerlich an den Großmeister des Spionageromans. Und ja, »Wie Sterben geht« hält diesem Vergleich locker stand, auch wenn Le Carrés Romane – zumindest diejenigen, die ich kenne – fast noch eine Spur düsterer sind. Und düster ist es bei Andreas Pflüger, denn die Handlung führt uns in die Zeit des Kalten Krieges, als sich die Nato und die Warschauer-Pakt-Staaten waffenstarrend gegenüberstanden, sich in einem bedrohlichen Patt belauerten, während hinter den Kulissen erbittert um das gekämpft wurde, wofür alle Geheimdienste dieser Welt bereit sind, über Leichen zu gehen. Um Informationen. „Als Trauermusik im Radio lief“ weiterlesen

Die ukrainische Tragödie

Das Buch »Roter Hunger« von Anne Applebaum kaufte ich mir vor ein paar Jahren, um eine Wissenslücke zu schließen. Denn ich wusste bisher wenig über die große Hungersnot, die 1932 und 1933 die Ukraine heimsuchte – außer, dass sie von Stalin bewusst herbeigeführt wurde, um den ukrainischen Widerstand gegen die sowjetische Herrschaft zu brechen. Der Holodomor war eines der vielen unmenschlichen Verbrechen, die den Weg des Stalinismus säumten und ist in seiner Dimension ungeheuerlich. Erst jetzt bin ich dazu gekommen, das Buch zu lesen und angesichts des brutalen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der seit Februar 2022 mitten in Europa tobt, erhält dieses Werk eine neue, beklemmende Aktualität. Denn neben den darin geschilderten Ereignissen vermittelt es das nötige historische Hintergrundwissen, mit dem dieser Krieg betrachtet werden muss. Um zu verstehen, dass der russische Despot Wladimir Putin nie Ruhe geben wird und dass Verhandlungen niemals einen dauerhaften Frieden schaffen werden. „Die ukrainische Tragödie“ weiterlesen

Der Künstler und die Macht

Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch war einer der bedeutendsten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Wenn man es etwas präziser ausdrücken möchte, dann müsste man sagen, er sei einer der bedeutendsten sowjetischen Komponisten gewesen. Und in diesem feinen Unterschied zwischen russisch und sowjetisch liegt die gesamte Tragik eines Künstlerlebens, das sich in einer totalitären Diktatur bei aller Bedeutsamkeit nicht frei entfalten konnte. Und was dies für einen Menschen wie Schostakowitsch bedeutete, beschreibt Julian Barnes in seinem Roman »Der Lärm der Zeit«. „Der Künstler und die Macht“ weiterlesen

Leseprojekt Tragödie eines Volkes

Seit etlichen Jahren steht das Buch »Die Tragödie eines Volkes« des Historikers Orlando Figes ungelesen im heimischen Regal. Es beschreibt die russischen Schicksalsjahre zwischen 1891 und 1924. Im Oktober 2017 jährte sich die russische Revolution zum hundertsten Mal – also ein perfekter Anlass, um sich endlich einmal diesem Meilenstein der Geschichtsschreibung zu widmen. Dabei fiel mir auf, dass Figes‘ Werk nicht das einzige Buch in meinem Bücherschrank ist, dass sich mit dem Thema russischer Geschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt. Bei weitem nicht. Vielmehr hat sich hier ein ganzer Stapel an Literatur angesammelt, der die verschiedendsten Facetten dieser hundert russischen Jahre ausleuchtet.

Aus diesem Grund wird es nun ein weiteres Leseprojekt auf Kaffeehaussitzer geben. Meine Leseprojekte sind thematisch zusammengestellte Titellisten, die oft während der Leküre weiter anwachsen. Sie dienen der Orientierung, das Ende ist vollkommen offen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um Sachbücher oder Romane handelt; vor allem geht es dabei um die inhaltliche Klammer, mit der die zusammengestellten Bücher in einen Kontext gestellt werden, um sich intensiver mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. „Leseprojekt Tragödie eines Volkes“ weiterlesen

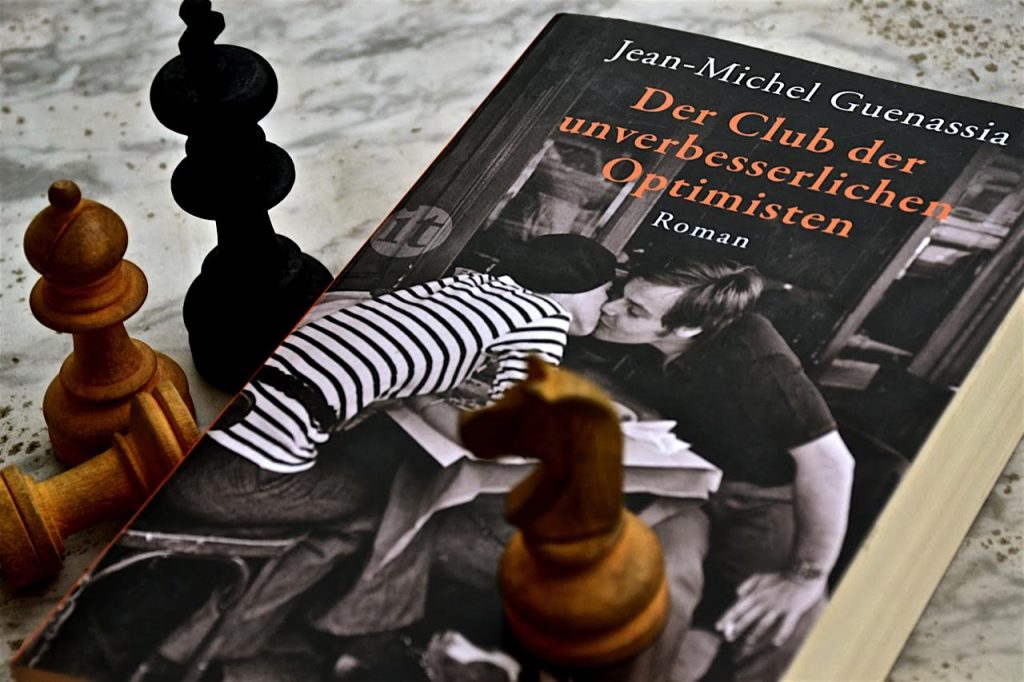

Heimatlose Schachspieler

Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit dem Buchhändler in einer der Buchhandlungen meines Vertrauens. Wir sprachen über Paris, über die Magie und Schönheit dieser Stadt und er bekam leuchtende Augen, hatte er doch dort eine Weile gelebt. Außerdem zog er das Buch »Der Club der unverbesserlichen Optimisten« von Jean-Michel Guenassia aus dem Regal und empfahl es mir. Ich kaufte es sofort. Aufgrund des Covers und des Klappentextes hätte ich es niemals gelesen, deutete beides eher auf eine etwas seichte Liebesgeschichte mit ein bisschen Lokalkolorit aus dem Paris der 60er-Jahre hin. Aber da wäre mir etwas entgangen, denn weder Coverphoto noch der Text auf der Rückseite werden dem Buch gerecht.

Es ist eine äußerst vielschichtige Handlung, erzählt in einem Plauderton voller Tiefgang. Und es ist kein Liebesroman, sondern es geht vor allem um das Gefühl der Heimatlosigkeit. Um die Verlorenheit. Um Schicksale von Emigranten aus dem Ostblock zu Zeiten des Kalten Krieges. Um das Zerbrechen einer Pariser Oberschichten-Familie. Es geht um Literatur, um Ideologien, um den Existenzialismus. Um Schach. Um das Aufwachsen. Und – ja, natürlich doch – um die Liebe. „Heimatlose Schachspieler“ weiterlesen

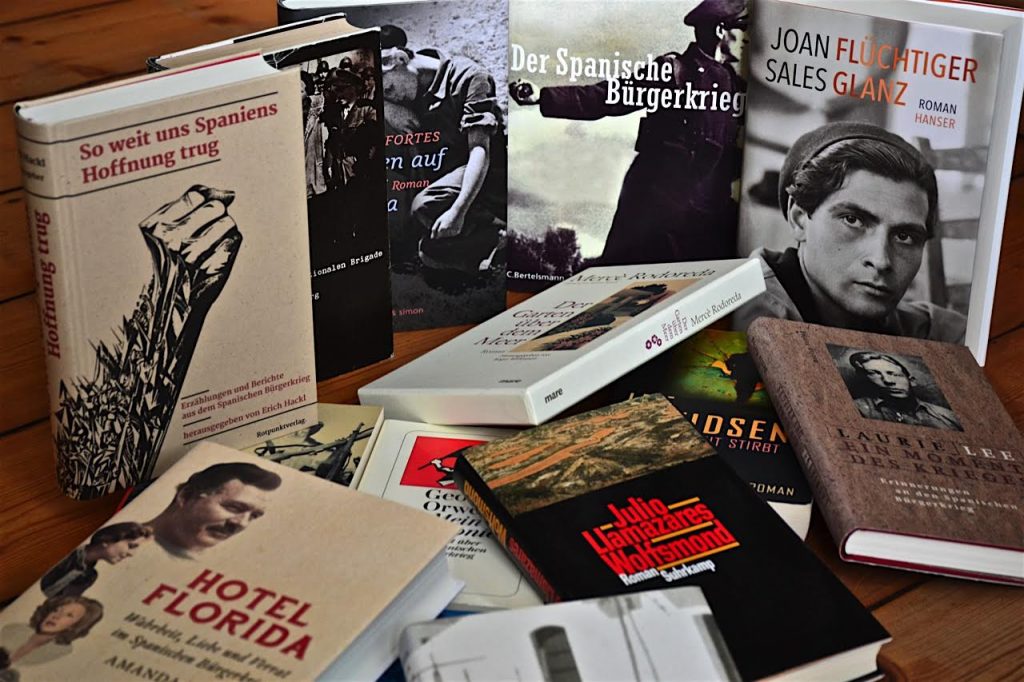

Leseprojekt Spanischer Bürgerkrieg

In diesen Tagen jährt sich der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs zum achtzigsten Mal. Gleichzeitig ist mir schon länger bewusst, dass ich bis auf die rudimentären Eckdaten kaum etwas Genaueres über diesen Konflikt weiß. Der schließlich nicht nur Spanien veränderte – und dort bis heute nicht vollständig aufgearbeitet ist – sondern viel mehr als ein Bürgerkrieg war. Nämlich ein Kampf der Ideologien, ein blutiges Experimentierfeld für die nur wenige Jahre später stattfindenen Auseinandersetzungen, die vom Zweiten Weltkrieg über die Stellvertreterkriege in Südostasien bis hin zum kalten Krieg Europa und die Weltordnung prägen sollten. Bis zum heutigen Tag. „Leseprojekt Spanischer Bürgerkrieg“ weiterlesen

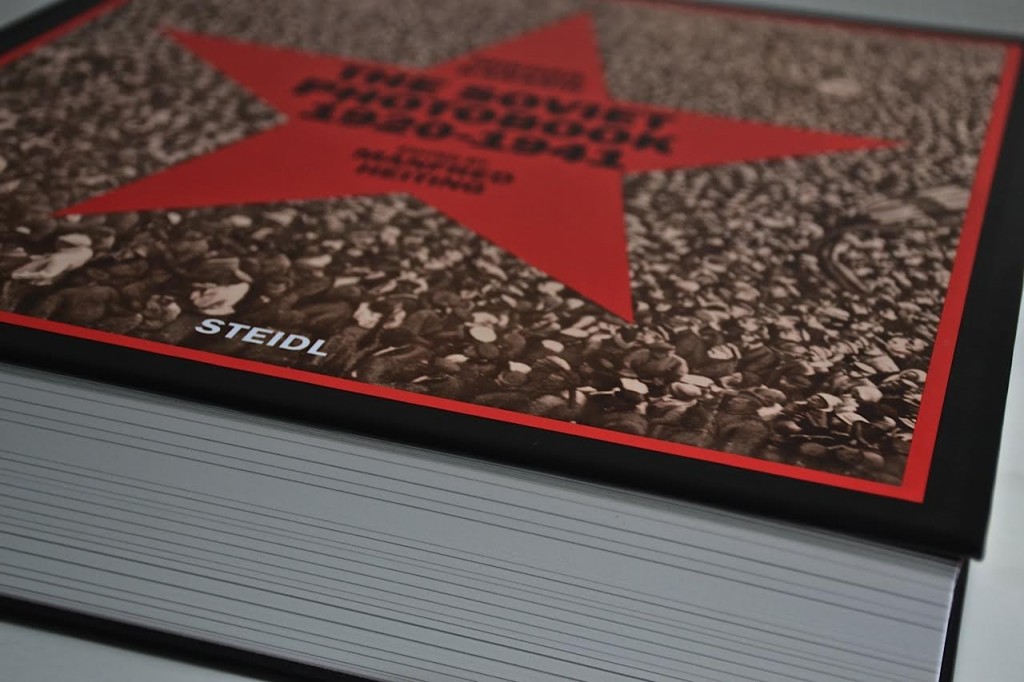

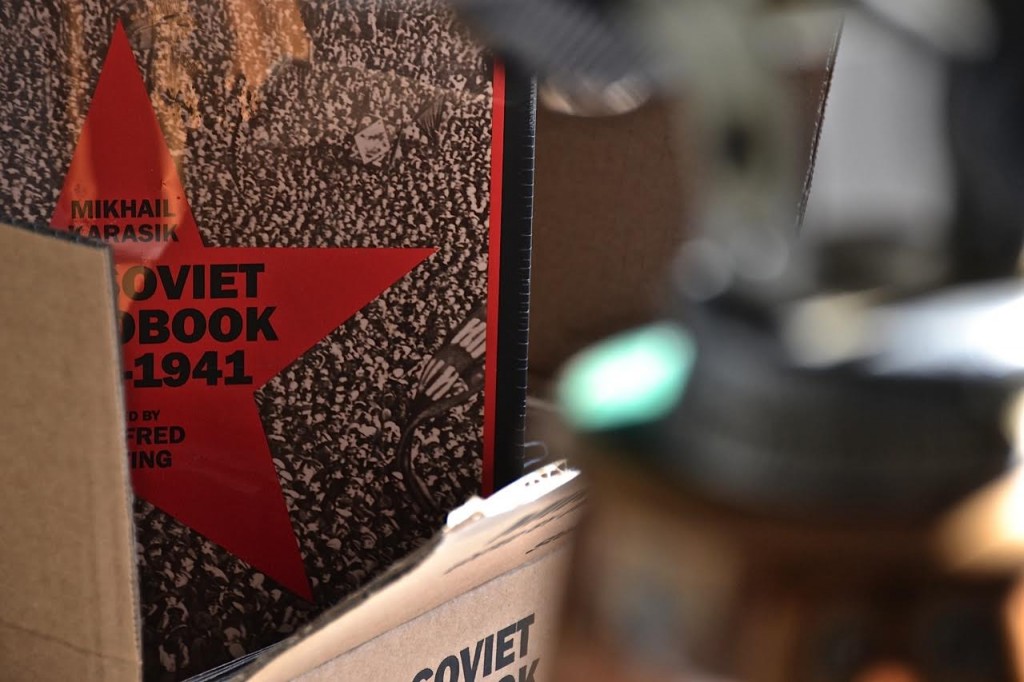

Völker, seht die Signale

Der im Steidl Verlag erschienene, monumentale Band »The Soviet Photobook 1920 – 1941« ist ein Photobuch. Über Photobücher. Über sehr besondere und sehr seltene Photobücher. Mikhail Karasik hat in jahrelanger mühsamer Kleinarbeit in russischen Archiven nach Photobänden aus der Zeit zwischen 1920 und 1941 gesucht, einer Epoche, in der die Photographie in die Propagandamaschinerie der Sowjetunion fest eingebunden war, in der aber auch Meisterwerke der Photokunst und der Gestaltung entstanden sind. Diese Bücher sind heute zu großen Teilen kaum noch bekannt und nur sehr schwer zu erhalten; es ist das Verdienst der Herausgeber mit dem vorliegenden Prachtband einen spannenden Einblick in diese Epoche der Photographie zu geben.

Durch die Bilderserie am Schluss dieses Beitrags kommt noch eine weitere Dimension hinzu: Ein Photoalbum zu einem Photobuch über Photobücher.

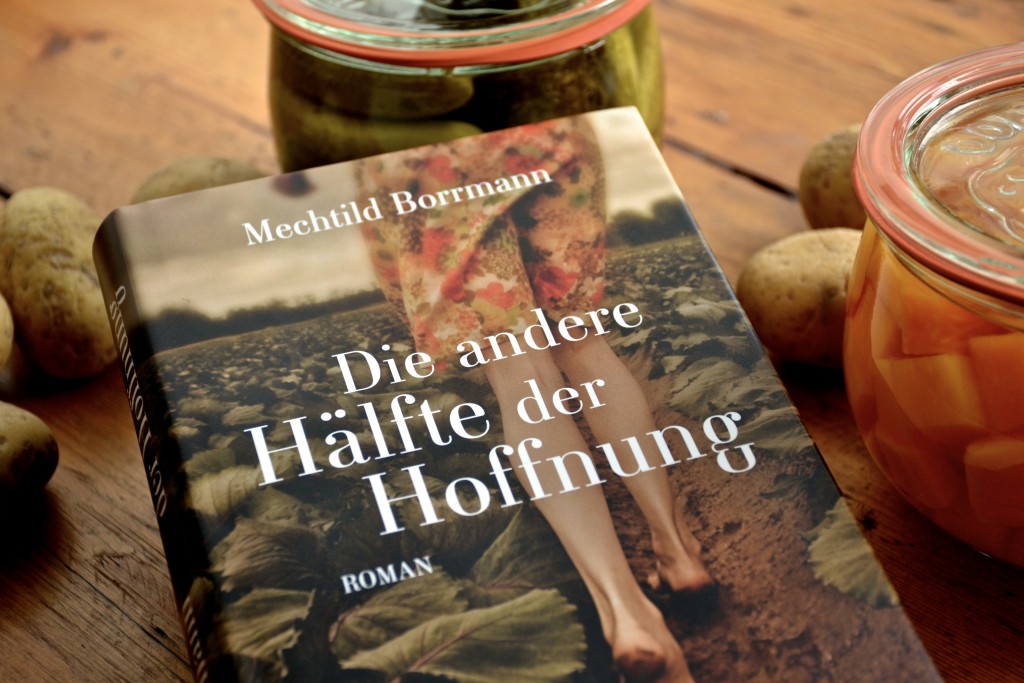

In der Entfremdungszone

Ein idyllischer Anblick: Ein kleines Holzhäuschen, inmitten von Birkenwäldern. Ein Garten, umgeben von einem baufälligen, an vielen Stellen geflickten Zaun. Ein Garten, der Gemüse und Obst liefert, Kartoffeln, Kohl, Gurken, Äpfel, Rote Beete und vieles mehr. So lebt Walentyna, eine ältere Frau, die sich in diese Oase der Ruhe zurückgezogen hat. Aber die Idylle täuscht. Und wie sie täuscht, denn das Häuschen steht mitten in der Entfremdungszone, wie die Ukrainer das Sperrgebiet rund um das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl nennen. In dieser verlassenen Gegend, immer noch hoch radioaktiv, inmitten zerfallener Städte, ausgeplünderter und von der Natur überwucherter Dörfer leben heute tatsächlich Menschen. Diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben. Walentyna gehört zu ihnen, denn sie hat bereits alles verloren. Mechtild Borrmann erzählt in »Die andere Hälfte der Hoffnung« ihre Geschichte. „In der Entfremdungszone“ weiterlesen