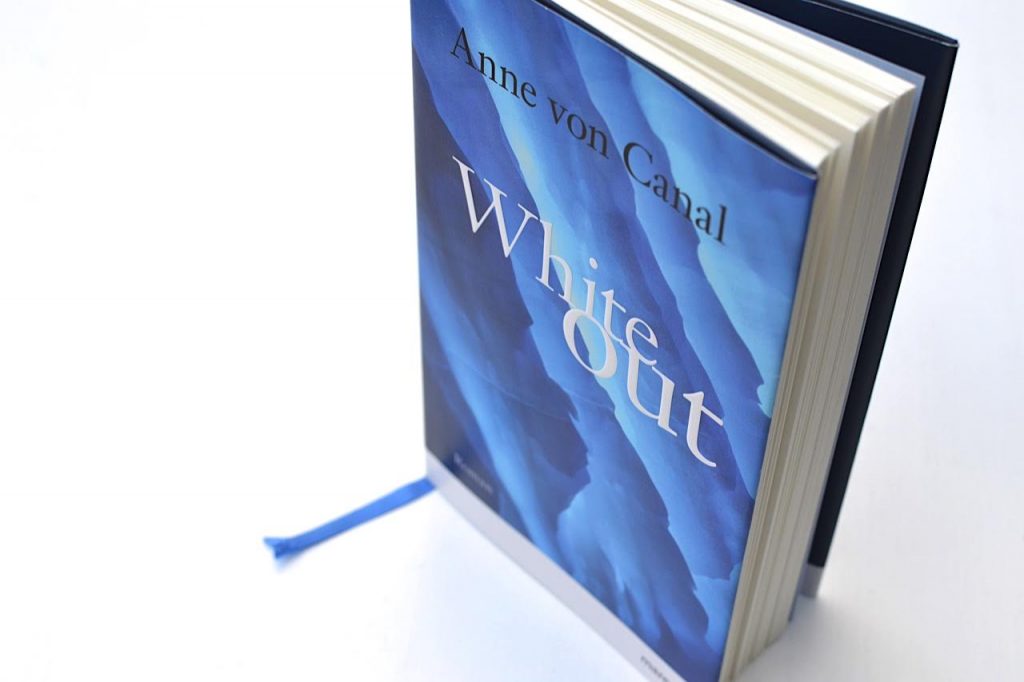

Das Setting ist minimalistisch in Anne von Canals Roman »Whiteout« und hat etwas von einem Kammerspiel, bei dem niemand den festgesteckten Rahmen verlassen kann: Ein Camp in der Antarktis, bestehend aus ein paar Baracken, die sich um einen Bohrschacht gruppieren. Dort leben auf beengtem Raum Hanna und ihr kleines Polarforscherteam; ihr Auftrag ist die Entnahme von Bohrkernen. Für Teamleiterin Hanna geht damit ein lange gehegter Traum in Erfüllung, sie ist genau dort, wo sie seit ihrer Kindheit und Jugend immer sein wollte. Aber dann kommt alles ganz anders, und eben jener Traum wird für einen seelischen Aufruhr sorgen, der nicht nur den Erfolg der Expedition gefährdet, sondern ihr ganzes Leben ins Wanken bringt. „Eisiges Kammerspiel“ weiterlesen

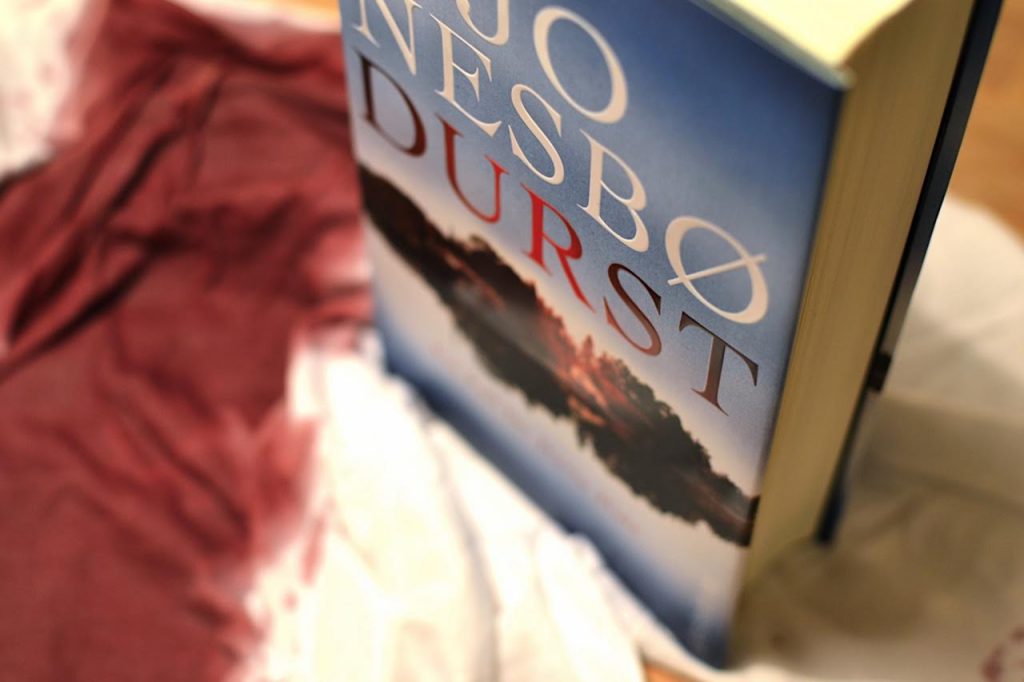

Ein finsterer Held

Harry Hole ist zurück. Und wie. Denn Jo Nesbø schickt seinen Ermittler in »Durst« wieder auf Mörderjagd. Vor einiger Zeit hatte ich hier schon einmal geschrieben, wie sehr ich der Krimireihe rund um diesen Kommissar der Osloer Kripo verfallen bin und daran hat sich in den letzten Jahren, nach den letzten Fällen nichts geändert. So ist es kein Wunder, dass ich pünktlich zum Erscheinungstermin eine der Buchhandlungen meines Vertrauens besuchte und es auf dem Heimweg kaum erwarten konnte, mich mit den neuesten blutigen Verwicklungen zu beschäftigen. Zwei, drei Abende später klappte ich das Buch zu und war begeistert. Und jetzt versuche ich herauszubekommen, warum eigentlich. „Ein finsterer Held“ weiterlesen

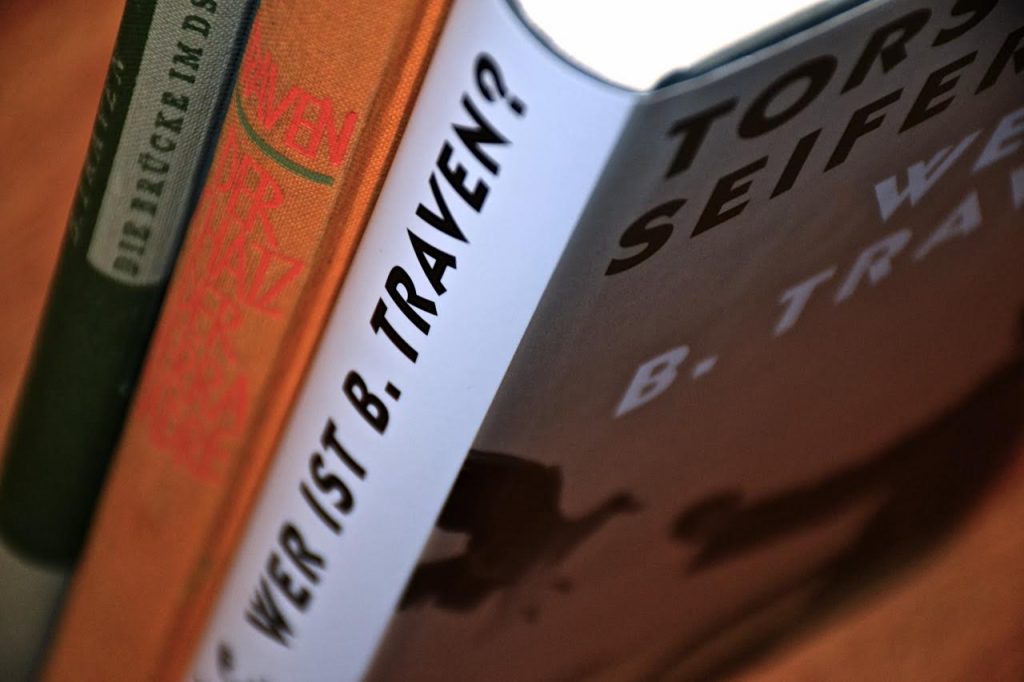

Hommage an B. Traven

Der Roman »Wer ist B. Traven?« von Torsten Seifert ist in zweifacher Hinsicht ein besonderes Buch. Zum einen bringt uns der Roman den Mythos B. Traven auf eine sehr spannende und unterhaltsame Weise näher, schickt uns auf eine Spurensuche und legt dabei eine Menge falscher Fährten. Und zum anderen wegen des Aufklebers, der auf der Schutzfolie klebt und der stolz verkündet »Blogbuster – Preis der Literaturblogger«. Denn »Wer ist B. Traven?« ist der Siegertitel des Blogbuster-Wettbewerbs 2017. Fünfzehn unterschiedliche Blogs wählten aus 252 eingereichten Manuskripten je eines aus, die hochkarätig besetzte Jury kürte daraus den Gewinner, der als Preis einen Buchvertrag bei Klett-Cotta/Tropen erhielt. Und jetzt liegt dieses Buch zur großen Freude aller Beteiligten in den Buchhandlungen.

Aber wer ist nun B. Traven, der große Unbekannte der Literaturgeschichte? „Hommage an B. Traven“ weiterlesen

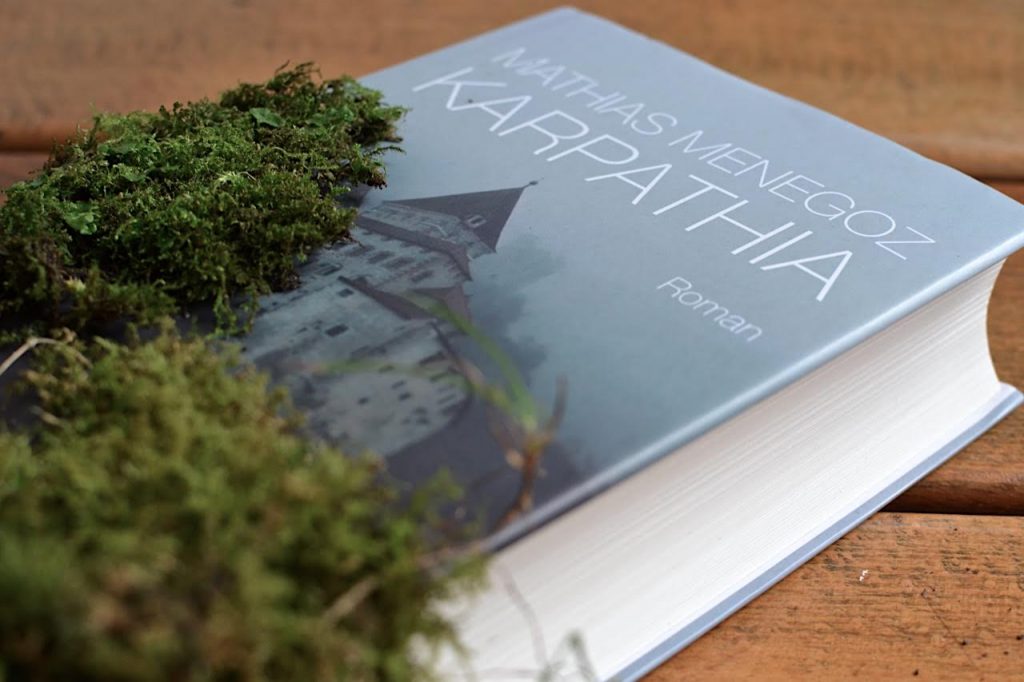

Düstere Eleganz

Eine trutzige Burg, umgeben von bewaldeten Bergen, kaum sichtbar im nebligen Dunst. Düster. Unheilschwanger. Bedrohlich. Als ich das Buch »Karpathia« von Mathias Menegoz das erste Mal gesehen habe, war mir anhand dieses Umschlagphotos sofort klar, dass ich es unbedingt lesen möchte. 636 Seiten später kann ich diese Vorahnung bestätigen: Der Roman hat mich mit seinem ganz eigenen Stil vollkommen begeistert.

Die Handlung beginnt im November 1833 in einem Wiener Kaffeehaus, wo wir dem Grafen Alexander Korvanyi zum ersten Mal begegnen, jüngster Sproß eines fast ausgestorbenen magyarischen Adelsgeschlechts. Ein Duell und eine Hochzeit später macht sich jener Graf mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Cara auf den Weg zu dem Stammsitz seiner Familie, einer alten Burg irgendwo am Rande der Karpaten, mitten in Transsilvanien. „Düstere Eleganz“ weiterlesen

Leseprojekt Tragödie eines Volkes

Seit etlichen Jahren steht das Buch »Die Tragödie eines Volkes« des Historikers Orlando Figes ungelesen im heimischen Regal. Es beschreibt die russischen Schicksalsjahre zwischen 1891 und 1924. Im Oktober 2017 jährte sich die russische Revolution zum hundertsten Mal – also ein perfekter Anlass, um sich endlich einmal diesem Meilenstein der Geschichtsschreibung zu widmen. Dabei fiel mir auf, dass Figes‘ Werk nicht das einzige Buch in meinem Bücherschrank ist, dass sich mit dem Thema russischer Geschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt. Bei weitem nicht. Vielmehr hat sich hier ein ganzer Stapel an Literatur angesammelt, der die verschiedendsten Facetten dieser hundert russischen Jahre ausleuchtet.

Aus diesem Grund wird es nun ein weiteres Leseprojekt auf Kaffeehaussitzer geben. Meine Leseprojekte sind thematisch zusammengestellte Titellisten, die oft während der Leküre weiter anwachsen. Sie dienen der Orientierung, das Ende ist vollkommen offen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um Sachbücher oder Romane handelt; vor allem geht es dabei um die inhaltliche Klammer, mit der die zusammengestellten Bücher in einen Kontext gestellt werden, um sich intensiver mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. „Leseprojekt Tragödie eines Volkes“ weiterlesen

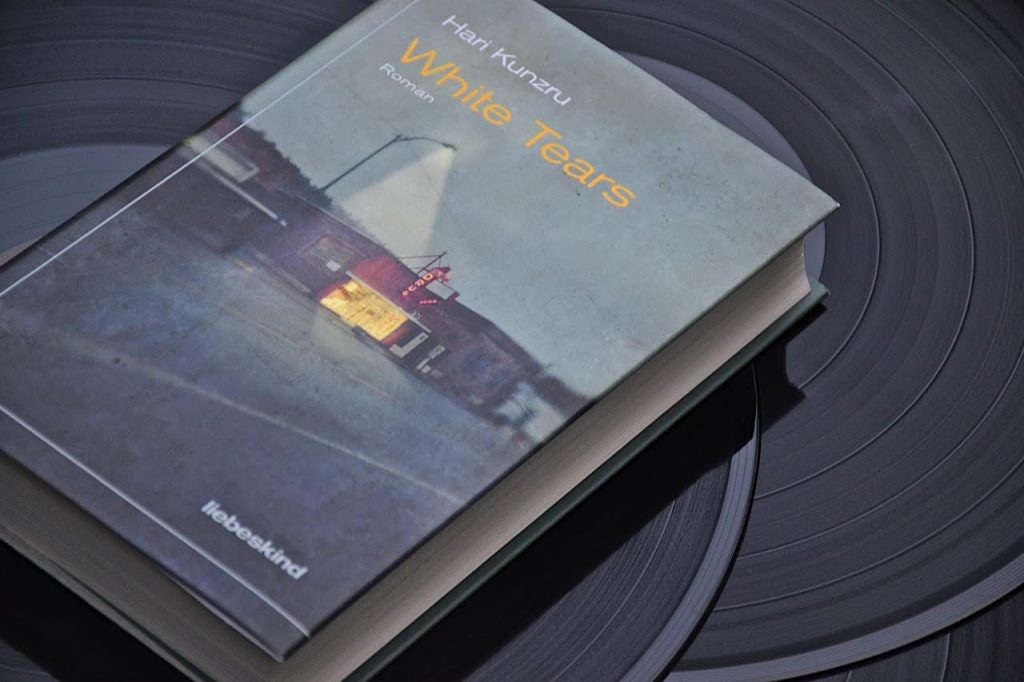

Ein Blues-Song als Botschaft

Der Roman »White Tears« von Hari Kunzru ist für mich eines der bemerkenswertesten, spannendsten und vielschichtigsten Bücher des Jahres. Im September hatte ich außerdem das große Vergnügen, den charismatischen Autor im Kölner Literaturhaus live zu erleben. Es war ein gelungener Abend und seine Erläuterungen haben noch einmal die zentralen Aussagen der Erzählung unterstrichen.

Worum geht es? Auf den ersten Blick um die Geschichte der beiden Freunde Seth und Carter, die in New York ein Tonstudio betreiben. Auf den zweiten Blick aber um viel, viel mehr. Aber der Reihe nach. „Ein Blues-Song als Botschaft“ weiterlesen

Provokation als Geschäftsmodell

Auf der Frankfurter Buchmesse 2017 haben drei Kleinverlage, die rechtslastige und rechtsradikale Schriften publizieren, die gesamte Medienlandschaft genutzt, um mit mindestmöglichem Aufwand größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Und man muss sagen, sie waren und sind damit sehr erfolgreich. Leider.

Es ist eine Zwickmühle: Auf der einen Seite ist es richtig, sich darüber zu empören, dass auf der Buchmesse die geistigen Brandstifter der rechten Szene in Deutschland auftreten. Auf der anderen Seite steigert jeder Aufreger ihren Bekanntheitsgrad weiter. „Provokation als Geschäftsmodell“ weiterlesen

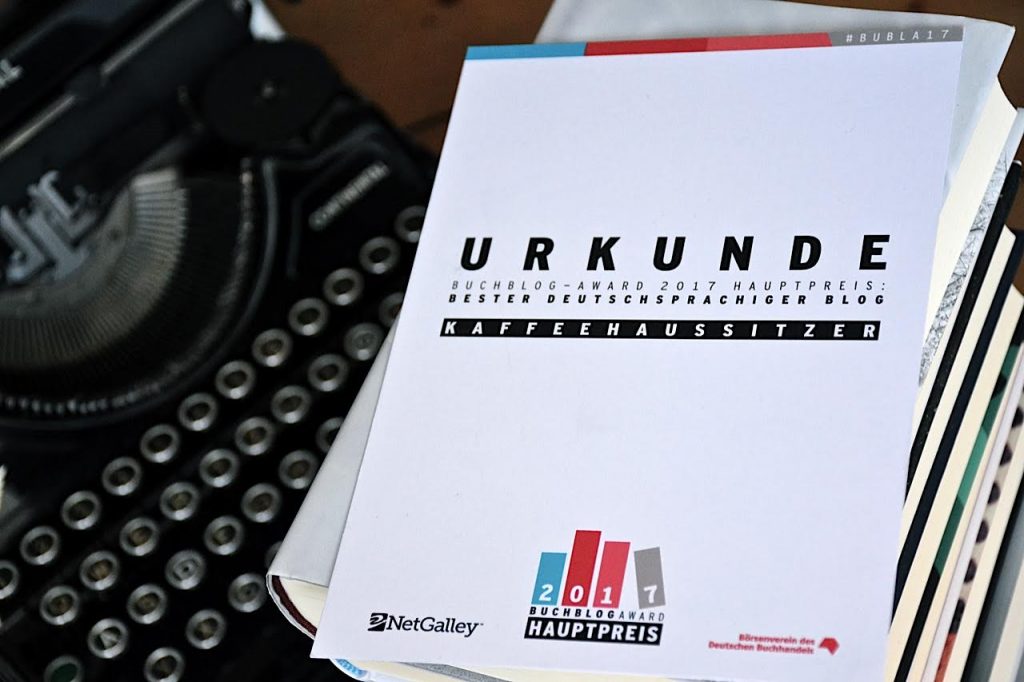

Buchblog-Award, Buchmesse und Adrenalinrausch

So. Jetzt muss ich das endlich mal aufschreiben, damit ich es schwarz auf weiß lesen kann: Auf der Frankfurter Buchmesse 2017 wurde der Kaffeehaussitzer mit dem Hauptpreis des 1. Buchblog-Awards ausgezeichnet.

Ich bin immer noch überwältigt. Da fängt man aus einer Laune heraus an, einen Literaturblog zu betreiben, erschafft sich mit Hilfe der sechsundzwanzig Buchstaben des Alphabets ein virtuelles Zuhause – und steht viereinhalb Jahre später auf einer Tribüne vor hunderten von applaudierenden Menschen, um einen Preis für den besten deutschsprachigen Buchblog entgegenzunehmen. Ich habe den Rest des Tages im Adrenalinrausch verbracht, bin spätabends zurück nach Köln gefahren und war am nächsten Morgen schon wieder wach, als es noch dunkel war. Den Tag habe ich mit einem langen Spaziergang am Rhein verbracht, bin später durch verschiedene Buchhandlungen gebummelt und anschließend in einem meiner Kölner Lieblingscafés gelandet. Klar, wo sonst? „Buchblog-Award, Buchmesse und Adrenalinrausch“ weiterlesen

Wir haben die Wahl. Jeden Tag

Wo anfangen? Vielleicht mit dem vorläufigen Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung: Bei der Bundestagswahl 2017 wurde mit der AfD eine Partei in unser Parlament gewählt, die offen rassistisches, antisemitisches und reaktionäres Gedankengut vertritt. Die für all das steht, was viele von uns für überwunden gehalten haben. Oder von dem sie zumindest gedacht haben, es sei in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Weit gefehlt. Leider.

Aber woher kommt dieser Trend hin zum rechten Rand? Woher kommt diese Wut auf die etablierten Parteien und die Politik? Dieser Wunsch, »denen da oben« mal so einen richtigen Denkzettel zu verpassen? Viel wurde darüber im Vorfeld der Wahl geredet und geschrieben, es ging um die Situation der Abgehängten, der Wendeverlierer, um immer weiter auseinanderklaffende gesellschaftliche Risse, arm und reich, Stadt und Land, Flüchtlingskrise, Unterschiede im kulturellen Denken und vieles mehr.

All diese Punkte, einzeln oder gemeinsam betrachtet, sind Symptome eines gravierenden gesellschaftlichen Wandels, der vor drei Jahrzehnten begonnen hat und der noch längst nicht abgeschlossen ist. Vielmehr sind es nur die ersten politischen Ausläufer, die wir durch die Bundestagswahl mitbekommen haben. Dieser gesellschaftliche Wandel ist die Erosion des Mittelstands und er betrifft uns alle. „Wir haben die Wahl. Jeden Tag“ weiterlesen

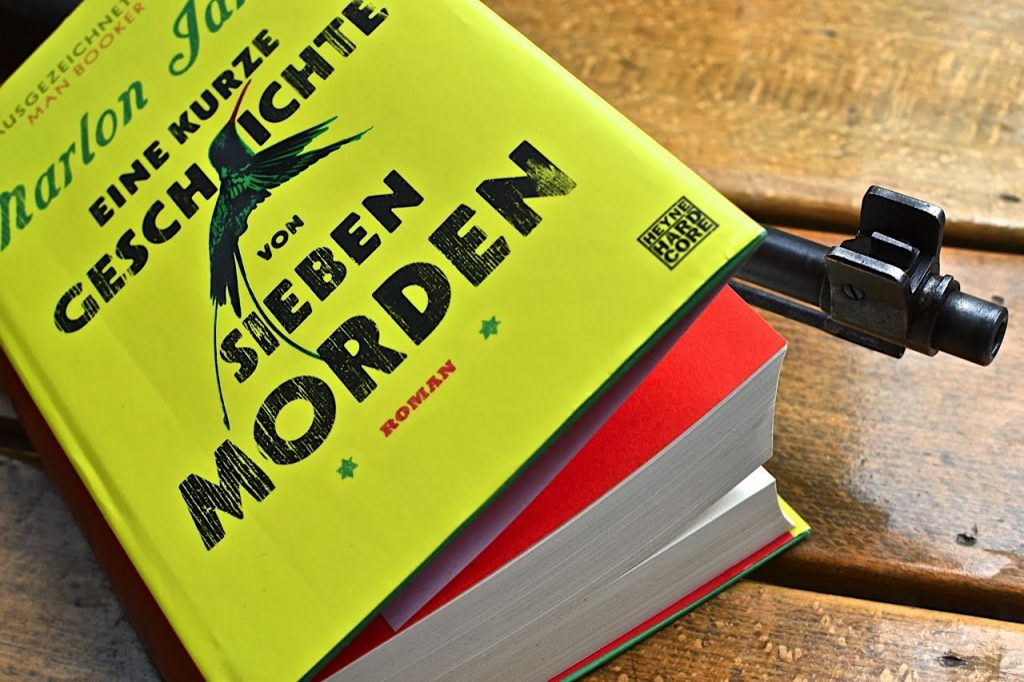

56 Hope Road, Kingston

Was weiß ich eigentlich über Jamaika? Oder vielmehr, was wusste ich über diese Insel, bevor ich den Roman »Eine kurze Geschichte von sieben Morden« von Marlon James gelesen habe? Nicht allzu viel, außer dass dort Bob Marley und Peter Tosh den Reggae erfunden hatten. In Verbindung mit dieser Musik stellte ich mir das Leben dort irgendwie entspannt vor. Weit gefehlt. Sehr weit.

Nichts wusste ich von der erschreckenden Gewalttätigkeit. Nichts von den Elendsvierteln in Kingston wie etwa Eight Lanes, Copenhagen City, Rema oder den riesigen Müllbergen in Garbage Lands. Nichts von den Gangs, die diese Viertel beherrschten. Nichts von dem alltäglichen Rassismus, einem Erbe der düsteren Kolonialzeit. Nichts von der brutalen Kriminalität, dem Drogenhandel, der korrupten Polizei, von der Verstrickung der Politik in zahlreiche Morde. Und nichts davon, dass in den siebziger Jahren die PNP – eine der beiden großen politischen Parteien – eine Art sozialistisches Experiment gestartet hatte. Was auf der einen Seite sofort die CIA mit ihren Destabilisierungsexperten auf den Plan rief, da man kein zweites Kuba vor der Haustüre haben wollte. Und zum anderen Fidel Castro seine Unterstützer schickte. Die rivalisierenden Gangs wurden bewaffnet, Überfälle und Drive-by-Shootings waren an der Tagesordnung, das Land versank in Chaos und Gewalt, Menschenleben zählten nichts, alles war nur einen Schritt von einem Bürgerkrieg entfernt.

Legendär dann das erste Friedenskonzert am 5. Dezember 1976 in Kingston, das Smile Jamaica Peace Concert, in dem Bob Marley zur Versöhnung zwischen den Gangs und zwischen den Parteien aufrief. Ein angeschossener Bob Marley, denn zwei Tage zuvor kam er bei einem Anschlag nur knapp mit dem Leben davon; ein Schuss hatte seine Brust durchlöchert, als sieben Männer mit Pistolen und automatischen Waffen sein Anwesen in der 56 Hope Road stürmten.

Mitten hinein in die aufgeheizte und angespannte Atmosphäre dieser Zeit führt uns Marlon James‘ Roman. „56 Hope Road, Kingston“ weiterlesen