Über die Zusammenstellung eines literarischen Kanons lässt sich trefflich streiten und die Frage, welche Bücher man gelesen haben sollte, beschäftigt literaturbegeisterte Menschen seit eh und je. Und klar, wenn ein Kanon wie derjenige der ZEIT den Titel »Die 100 besten Bücher« trägt, ist eine Diskussion vorprogrammiert. Spannend ist dabei, wie sich die Zusammenstellung literarischer Kanons im Laufe der Jahre ändert. Die erste ZEIT-Liste trug den Titel »Die ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher«, erschien ab 1978 erst wöchentlich in der titelgebenden Zeitung und 1980 als Suhrkamp-Taschenbuch; Herausgeber war Fritz J. Raddatz. Eine Ausgabe dieses Taschenbuchs begleitet mich seit vielen Jahren und ich weiß nicht, wie oft ich darin gelesen habe. Im Herbst 2023 erschien eine aktualisierte Version dieser Liste, wobei »aktualisiert« eigentlich das falsche Wort ist – komplett überarbeitet würde besser passen. Denn die 100 Bücher wurden neu zusammengestellt; nur 24 Titel sind auch in der alten Liste enthalten, also nicht einmal ganz ein Viertel. Und diesmal trägt der Kanon selbstbewusst den eingangs erwähnten, etwas ergänzten Titel: »Die 100 besten Bücher – Die neue ZEIT-Bibliothek der Weltliteratur«. Mit der schönen Unterzeile: »100 Gefährten fürs Leben«.

Etwas mehr als 40 Jahre liegen zwischen den beiden Listen und alleine diese beiden Kanons der ZEIT miteinander zu vergleichen zeigt, wie sich unsere Wahrnehmung von Literatur verändert hat. Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte: Auf Wikipedia sind sie gegenübergestellt. Bereits die Zusammensetzung der verschiedenen Jurys ist interessant. 1978 bestand sie aus Rudolf Walter Leonhardt, Hans Mayer, Rolf Michaelis, Fritz J. Raddatz, Peter Wapnewski und Dieter E. Zimmer. Im Jahr 2023 wurde sie deutlich erweitert und ist, nun ja, nicht ganz so männerlastig: Antonia Baum, Alexander Cammann, Ronald Düker, Katrin Hörnlein, David Hugendick, Ijoma Mangold, Iris Radisch, Elke Schmitter, Deborah Schnitzler, Adam Soboczynski, Katharina Teutsch, Elisabeth von Thadden und Volker Weidermann.

100 beste Bücher also. Wie gesagt, darüber kann man wunderbar streiten. Und klar, bei manchen Titeln frage ich mich, warum sie auf der Liste stehen und vermisse gleichzeitig andere, die in meinen Augen unbedingt dabei sein sollten, nein, müssten. So geht es wahrscheinlich den meisten Leserinnen und Lesern, die sich die 100 Bücher anschauen. Vor allem aber – und ich wette, das macht fast jeder – gleicht man einen solchen Kanon mit dem eigenen Leserleben ab: Welche Bücher davon hat man schon gelesen, welche nicht? Welche haben einen begeistert, welche haben das eigene Leben geprägt? Und welche hat man abgebrochen oder ratlos zurückgestellt oder wütend in die Ecke geschmissen? Welche möchte man unbedingt noch lesen und welche auf keinen Fall? Genau das habe ich gemacht und schreibe nun meine persönlichen Anmerkungen in die Liste hinein. Und ganz am Ende nenne ich die Titel, die mir in diesem Kanon fehlen.

Der ZEIT-Kanon: Die 100 besten Bücher – Die neue ZEIT-Bibliothek der Weltliteratur

Chimamanda Ngozi Adichie: Americanah

Steht hier im Regal bereit, möchte ich lesen.

Swetlana Alexijewitsch: Secondhand-Zeit

Steht hier im Regal bereit, gehört zum Russland-Leseprojekt, aber ich kenne es noch nicht.

Dante Alighieri: Die göttliche Komödie

Zwei Ausgaben haben sich hier angesammelt und eines Tages werde ich alle Hoffnung fahren lassen und über die erste Seite hinauskommen.

Isabel Allende: Das Geisterhaus

Habe ich gelesen, damals, Anfang der Neunziger. Auch wenn ich mich nicht mehr im Detail an alles erinnern kann, ist die Stimmung des Romans bis heute im Kopf geblieben.

Anonymus: Die Reise in den Westen

Ein Werk der klassischen chinesischen Literatur, das seit Jahrhunderten existiert und von dem hier bei uns kaum jemand gehört hat? Auf jeden Fall werde ich mir das genauer anschauen.

Bettina von Arnim: Die Günderode

Irgendwann. Vielleicht.

Margaret Atwood: Der Report der Magd

Ich habe die großartige Graphic-Novel-Adaption von Renée Nault gelesen, für die Margaret Atwood selbst den Text entsprechend angepasst hat. Zählt das? Aber sicherheitshalber steht auch der Roman hier schon bereit.

Jane Austen: Stolz und Vorurteil

Von den zehn Verfilmungen des Buches habe ich fast die Hälfte gesehen, aber noch nie den Roman gelesen. Das sollte sich ändern.

Ingeborg Bachmann: Das dreißigste Jahr. Erzählungen

Tatsächlich habe ich noch keinen Text von Ingeborg Bachmann gelesen. Nach der Inhaltsbeschreibung von »Das dreißigste Jahr« glaube ich allerdings kaum, dass ich mich dafür begeistern könnte.

James Baldwin: Giovannis Zimmer

Steht schon lange auf der Liste der Bücher, die ich unbedingt lesen möchte.

Honoré de Balzac: Verlorene Illusionen

Irgendwann. Möglicherweise.

Harriet Beecher Stowe: Onkel Toms Hütte

Nie gelesen. Soll ich? Soll ich nicht?

Die Bibel | Lutherbibel Standardausgabe

In der Bibel macht man immer wieder grandiose textliche Entdeckungen, aber sie am Stück zu lesen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.

Maxim Biller: Esra

Nie gelesen. Aber eigentlich interessiert es mich auch nicht.

Giovanni Boccaccio: Das Dekameron

Die Renaissance fand ich schon immer eine faszinierende Epoche und der grandiose Prachtband von Tobias Roth hat mich vollkommen für diese Zeit begeistert. Daher hat auch »Das Dekameron« einen festen Platz in der Liste der Bücher, die ich unbedingt lesen möchte.

Roberto Bolaño: 2666

Darum herumgeschlichen, mich bisher aber nicht rangetraut.

Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Etliche der Romane von Heinrich Böll kenne ich, diesen tatsächlich nicht. Die bunderepublikanische Piefigkeit, die in ihnen geschildert wird, strahlen die Bücher irgendwie auch selbst aus – davon hatte ich dann irgendwann genug. Dabei wird es wohl bleiben. Große Ausnahme: »Irisches Tagebuch« – das wird immer ein Sehnsuchtsbuch sein.

Charlotte Brontë: Jane Eyre

Muss ich endlich lesen. Unbedingt!

Emily Brontë: Sturmhöhe

Das auch. Ebenso unbedingt.

Georg Büchner: Lenz

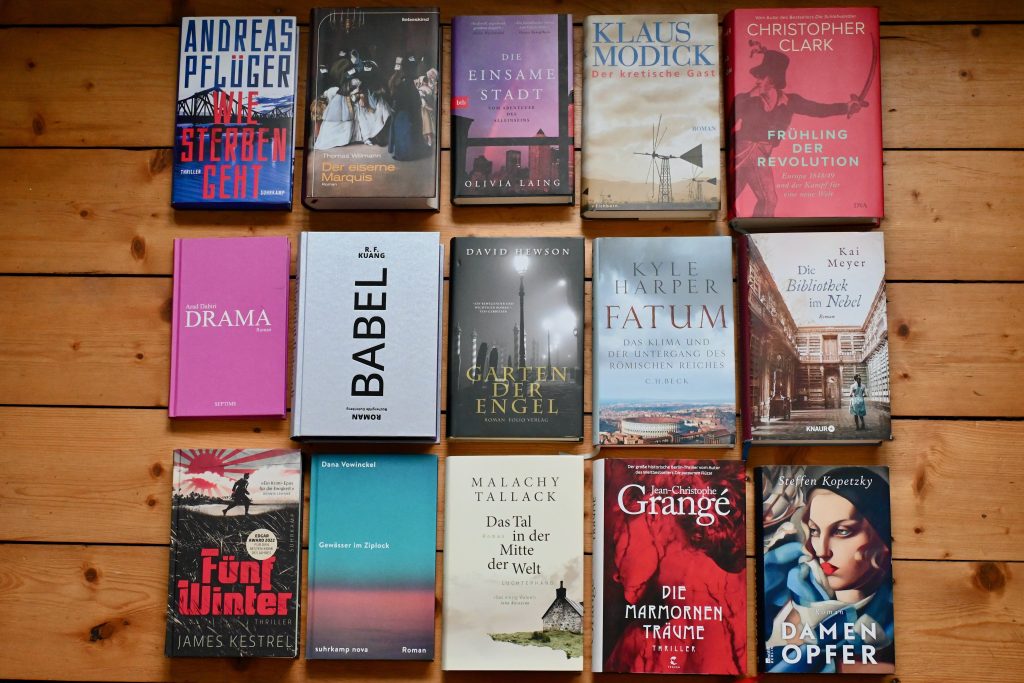

Steht hier im Regal bereit, möchte ich lesen. Nach der Lektüre von Christopher Clarks »Frühling der Revolution« umso dringlicher.

Michail Bulgakow: Der Meister und Margarita

Dieses Buch hatte ich mir 1994 für eine zwölfstündige Zugfahrt nach Rom eingesteckt. Und habe keinerlei Erinnerung mehr an die Reise, so abgetaucht war ich in Bulgakows Meisterwerk. Immerhin hat das Umsteigen in Mailand geklappt – und kurz vor Roma Termini hatte ich es durchgelesen.

Albert Camus: Der Fremde

Einst begeistert gelesen. Durch den Roman »Der Fall Meursault – eine Gegendarstellung« von Kamel Daoud dann Jahre später ein zweites Mal entdeckt.

Miguel de Cervantes: Don Quijote von der Mancha

Steht hier im Regal bereit, möchte ich lesen. Später.

Joseph Conrad: Herz der Finsternis

Steht hier im Regal bereit, möchte ich unbedingt lesen.

Joan Didion: Das Jahr magischen Denkens

Eine Autorin, deren Werk ich noch entdecken möchte. Dieses Buch könnte ein Anfang sein

Assia Djebar: Fantasia

Wieso kenne ich von Assia Djebar noch nichts? Das muss sich ändern.

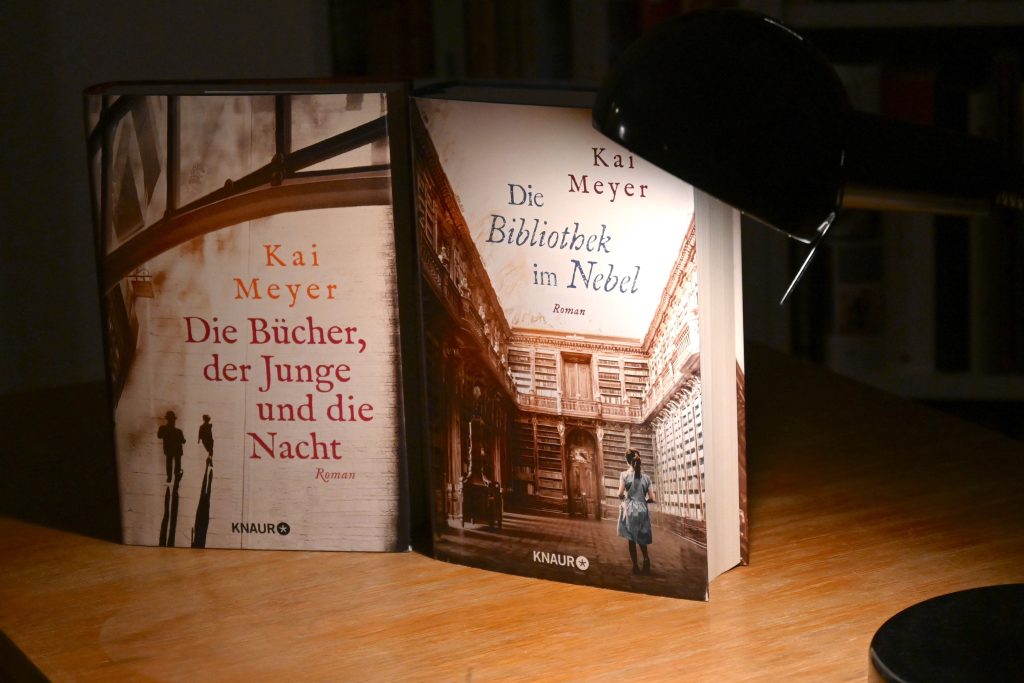

Fjodor Dostojewski: Die Dämonen

Vor über dreißig Jahren begeistert gelesen, aber die Neuübersetzung von Swetlana Geier wartet noch im Regal.

Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche

Schullektüre. Mehr muss ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Es ist ein Wunder, dass mir damals der Deutschunterricht nicht die Freude am Lesen vollständig ausgetrieben hat. Erst Jahrzehnte später habe ich mich wieder mit dieser Dichterin und ihrem Leben beschäftigt. Und das lohnt sich sehr.

Umberto Eco: Der Name der Rose

Ein Jahrhundertwerk, das mit mir gemeinsam älter geworden ist. Und das ich sicherlich auch noch ein weiteres, ein drittes Mal lesen werde.

George Eliot: Middlemarch

Steht hier im Regal bereit, möchte ich unbedingt lesen.

Annie Ernaux: Die Jahre

Wirklich interessiert haben mich die Bücher von Annie Ernaux noch nie. Zwei hatten sich zwar trotzdem in meinem Regal eingefunden, aber nachdem die Autorin den grotesken »Strike Germany«-Aufruf unterzeichnet hatte, wurden sie aussortiert und verschenkt.

F. Scott Fitzgerald: Der große Gatsby

Ein Roman, der – obwohl schon vor etlichen Jahren gelesen – viele Bilder im Kopf zurückgelassen hat. Allen voran die Reklame mit Dr. T. J. Eckleburgs Augen, die alles im Blick behalten.

Gustave Flaubert: Madame Bovary

So viel Tragik gemischt mit fein dosierter Boshaftigkeit: ein grandioses Werk. Ilke Sayan vom Kanal BuchGeschichten und ich haben es gemeinsam gelesen und uns darüber ausgetauscht.

Theodor Fontane: Effi Briest

Gelesen. Hat aber trotz des tragischen Finales keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Jonathan Franzen: Die Korrekturen

Immer wenn ich sage, das ich »Die Korrekturen« nicht gelesen habe, kommt als Reaktion: »Echt jetzt? Solltest du unbedingt.« Mache ich dann wohl mal. Unbedingt.

Max Frisch: Stiller

Gelesen. Gemocht. Aber einmal reicht. Unvergessen natürlich der erste Satz: »Ich bin nicht Stiller«. Sobald ich ihn höre, bin ich wieder in der Geschichte. Und in einer Lebensphase, in der ich das Lesen erst wieder neu für mich entdecken musste.

Gabriel García Marquez: Hundert Jahre Einsamkeit

»Viele Jahre später, vor dem Erschießungskommando, sollte Oberst Aureliano Buendía sich an jenen fernen Nachmittag erinnern, als sein Vater ihn mitnahm, das Eis kennenzulernen.« Nach diesem perfekten ersten Satz gab es für mich kein Halten mehr und ich habe das Buch geradezu aufgesogen. Auch wenn es nicht immer ganz einfach war, die einzelnen Buendias über sechs Generationen auseinanderzuhalten. Lange her, sehr lange sogar. Aber unvergessen.

Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie Erster und Zweiter Teil

Erster Teil: Gelesen und für grandios befunden. Zweiter Teil: Irgendwann.

Günter Grass: Die Blechtrommel

Schon nachdem ich die Verfilmung gesehen habe, dachte ich mir, dass ich das Buch nicht mögen würde. Und so war es auch. Abbruch nach einer Handvoll Seiten – die Sprache hat eine solche Abneigung in mir ausgelöst, dass ich keinesfalls weiterlesen konnte. Oder werde. Und Aal esse ich bereits seit dem Film nicht mehr.

Wassili Grossman: Leben und Schicksal

Ein Buch, dass ich schon längst gelesen haben möchte. Grossmann gilt als »Tolstoj des 20. Jahrhunderts« und dieses Werk ist schon selbst ein Stück Geschichte.

Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen

Als Hörbuch gehört. Begeistert gewesen von der poetisch-sarkastischen Sprache.

Ernest Hemingway: Der alte Mann und das Meer

Mehr Drama mit weniger Mitteln geht literarisch kaum. Ein perfektes Buch.

Judith Hermann: Sommerhaus, später

Die fragile Aufbruchsstimmung der Neunziger wird in diesem Erzählband auf eine so unnachahmlich schön-melancholische Weise beschrieben, wie es kaum ein anderes Werk vermag, das in jenen Jahren entstanden ist. Ich mochte es sehr.

Hermann Hesse: Der Steppenwolf

Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich mich beim Lesen des letzten Teils gefragt habe, welche Drogen Hermann Hesse wohl genommen haben mag. Doch in meinem Leserleben hat »Narziss und Goldmund« eine wichtigere Rolle gespielt – wegen einer kurzen Textstelle.

Patricia Highsmith: Der talentierte Mr. Ripley

Großartiges Buch, großartige Autorin. Aber ein Platz auf der 100er-Liste? Finde ich dann doch überraschend.

Homer: Odyssee

Die Geschichte des Odysseus begleitet mich seit meiner Kindheit, seit der Zeit, in der ich die ersten Bücher lesen konnte. Wieder und wieder habe ich das Buch mit der Nacherzählung von Walter Jens aus der Bibliothek ausgeliehen und war so davon begeistert, dass ich irgendwann anfing, den Text abzuschreiben – weil ich ihn selbst besitzen wollte. Die Erwachsenen-Variante kenne ich nicht, aber ich finde, es zählt trotzdem. Es ist eines der Bücher meines Lebens.

Michel Houellebecq: Elementarteilchen

Das Buch habe ich gelesen, als ich 1999 für ein paar Monate in einem fast leeren Zimmer in Berlin wohnte – nur eine Matratze, einen Koffer Klamotten und einen kleinen Stapel Bücher hatte ich dabei. An die Zeit denke ich gerne zurück, an den Roman mit seinem bizarren Ende nicht.

Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

Nie gelesen. Dabei wird es bleiben.

James Joyce: Ulysses

Den »Ulysses« hatte ich auf einer Fahrradtour dabei; es ging von Freiburg durch Frankreich bis in die Camargue. Abends vor dem Zelt las ich immer wieder ein paar Seiten, war aber viel zu müde, um mich auf dieses komplexe Werk einzulassen. Knapp bis Seite 100 bin ich gekommen und dachte damals, dass ich Zuhause noch einmal von vorn beginnen und mich intensiver mit dem Buch beschäftigen werde. Das war 1992. Und »Ulysses« wartet noch immer.

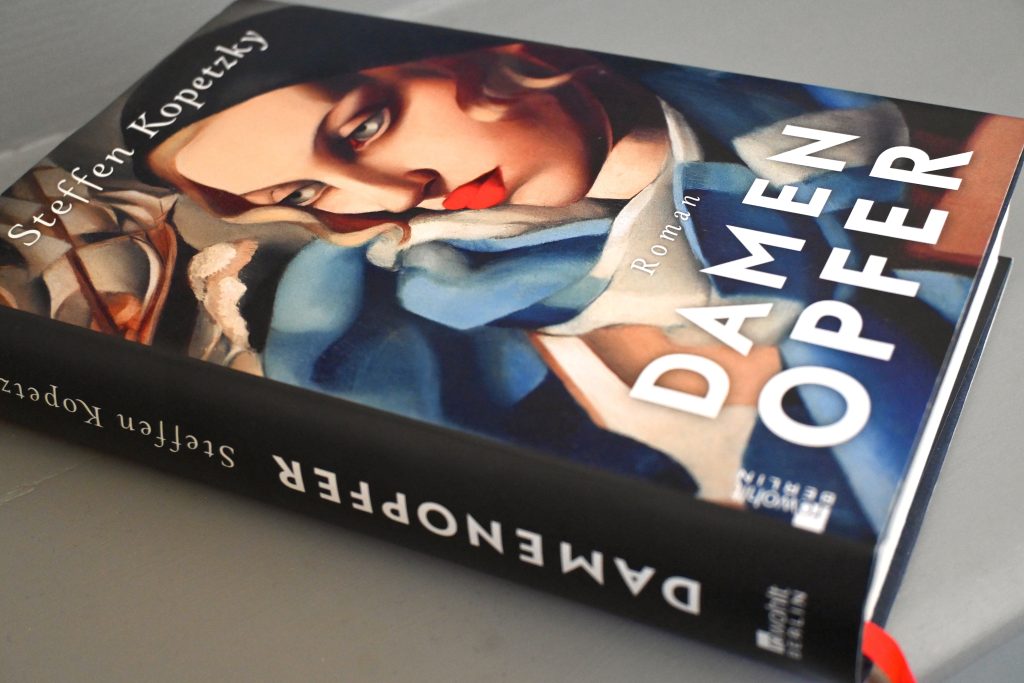

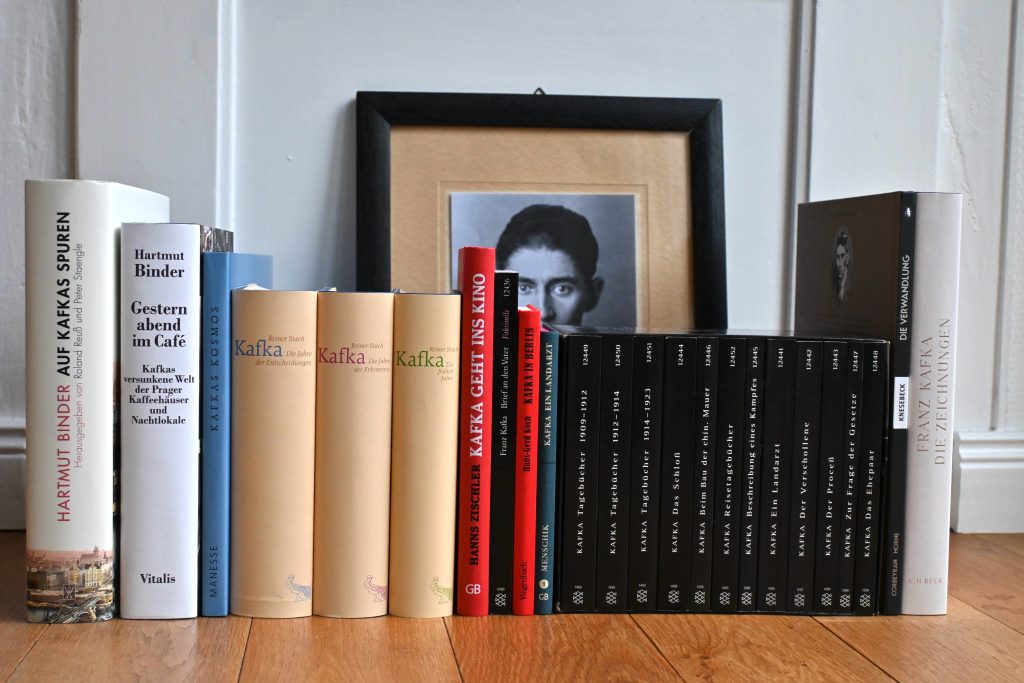

Franz Kafka: Die Erzählungen

Es mag etwas pathetisch klingen, aber es ist wahr: Kafkas Werk hat nicht nur meine Leserbiographie geprägt, sondern mein Leben. Und mit den Erzählungen hat alles angefangen.

Han Kang: Die Vegetarierin

Nie gelesen. Der Klappentext und eine Handvoll Rezensionen haben mir genügt, um es dabei zu belassen.

Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt

Das Buch hatte ich mir gekauft, als alle darüber gesprochen haben. Und wie es dann oft so ist: Es stand fast zehn Jahre im Regal bis ich es gelesen habe. Und etwas enttäuscht war. Sein Roman »Tyll« wiederum – zwölf Jahre nach der Vermessung erschienen – hat mich vollkommen begeistert.

Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen

Ein Werk, das mich nie wieder losgelassen hat und das zu den Büchern meines Lebens gehört.

Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen

Irmgard Keun müsste viel, viel bekannter sein, als sie es heute ist. Und ich müsste zumindest dieses Buch von ihr endlich, endlich lesen.

Heinrich von Kleist: Sämtliche Erzählungen

Als ich vor nicht allzu langer Zeit an einem trüben Wintertag am Kleistgrab am Wannsee stand, hatte ich mir vorgenommen, endlich mehr von ihm zu lesen, da ich bisher nur »Prinz von Homburg« kenne. Seine Werke stehen hier bereit und die Erzählungen könnten gut passen.

Karl Ove Knausgård: Kämpfen

Wenn ich autofiktionale Romane lese, dann die von Karl Ove Knausgård. Bis »Kämpfen« bin ich noch nicht gekommen, aber sein Stil, seine Beobachtungsgabe, sein unglaubliches Abschweifungstalent, um doch wieder genau auf den Punkt zu kommen – das alles begeistert mich sehr.

Christian Kracht: Faserland

Als »Faserland« 1995 erschien, passte es genau in meine damalige Lebensphase und ich habe es fünf oder sechs Mal gelesen. Daher freue ich mich sehr, diesem Roman hier wiederzubegegnen.

Ágota Kristóf: Das große Heft

Ein Buchhändler-Kollege hatte mir irgendwann in den Neunzigern dieses Buch empfohlen, ich habe es gelesen. Und auch wenn ich mich nur noch bruchstückhaft an den Inhalt erinnere, weiß ich noch, wie sehr mich die Geschichte verstört hat. Dieses Gefühl ist geblieben und sofort wieder da, wenn ich nur den Titel sehe.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Der Leopard

Die zentrale Aussage macht diesen Klassiker zu einem Buch für unsere Zeit: »Wenn wir wollen, daß alles so bleibt, wie es ist, muss alles sich ändern.« Möchte ich lesen. Die Verfilmung von Luchino Visconti, selbst schon ein Klassiker, mochte ich sehr.

Harper Lee: Wer die Nachtigall stört

Das ist ein Beispiel für ein Buch, von dem man schon so viel gehört hat, dass man glaubt, es gar nicht mehr selbst lesen zu müssen – zumindest mir geht es so. Aber das kann sich ja noch ändern.

Doris Lessing: Das goldene Notizbuch

Bisher hatte ich dieses Werk nicht auf der Liste der Lesevorhaben. Und ich befürchte, dass sich daran nichts ändern wird.

Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise

Ein zeitloses Plädoyer für Toleranz, aber leider auch ein Deutschunterricht-Trauma. Und bis heute wird 17jährigen mit diesem Werk die Freude an Literatur ausgetrieben, wie ich in meinem Umfeld mehrfach erlebt habe.

Astrid Lindgren: Ronja Räubertochter

Als Kind war ich Team Räuber Hotzenplotz oder Team Jim Knopf. Die Bücher von Astrid Lindgren mochte ich nie so wirklich, von den Michel-Geschichten mal abgesehen. Daher ist auch »Ronja Räubertochter« nicht bei mir vorbeigekommen.

Clarice Lispector: Nahe dem wilden Herzen

Beim Lesen des Klappentextes ganz dezent auf den Muss-ich-nicht-lesen-Stapel geschoben.

Curzio Malaparte: Die Haut

Brachial. Wütend. Polemisch. Diese drei Adjektive fallen mir als erstes nach der Buchvorstellung in der ZEIT-Liste ein. Das macht mich sehr neugierig auf diesen Roman, von dem ich bisher nur den Titel kannte.

Hilary Mantel: Wölfe

Die britische Wochenzeitung New Statesman brachte es seinerzeit perfekt auf den Punkt: »Wer ›Wölfe‹ als historischen Roman bezeichnet, hält ›Moby Dick‹ für ein Buch über Fischfang.« Es ist ein epochales Werk und wenn man die Formulierung »große Literatur« verwenden mag: Hier ist sie voll und ganz angebracht.

Thomas Mann: Buddenbrooks

Wenn ich je etwas von Thomas Mann lesen sollte, wird es dieser Roman sein. Er steht jedenfalls schon bereit.

Herman Melville: Moby-Dick

Zwei Mal habe ich dieses monumentale Werk gelesen. Das erste Mal war es mein Begleiter, als ich nach dem Studium mit dem Zelt in der Toskana unterwegs war. Dass passte vom Ambiente zwar nicht ganz, aber dieses Buch ist untrennbar mit jener Zeit verknüpft, als ein neuer Lebensabschnitt an die Türe klopfte.

Eva Menasse: Dunkelblum

Angefangen. Abgebrochen. Verschenkt. Bin nicht reingekommen.

Michel de Montaigne: Essais

Den großformatigen Prachtband aus dem Eichborn Verlag habe ich 1998 bei einem Gewinnspiel gewonnen. Die Texte machen großen Spaß, auch wenn ich längst nicht alle gelesen habe.

Karl Philipp Moritz: Anton Reiser

Nachdem mich der Roman »Der eiserne Marquis« so tief in das 18. Jahrhundert geschickt hat, habe ich als zeitgenössisches Werk auch den Anton Reiser fest auf meine Klassiker-Leseliste gesetzt.

Toni Morrison: Menschenkind

Wartet noch auf den richtigen Lesemoment.

Herta Müller: Der Fuchs war damals schon der Jäger

Ich weiß noch nicht, ob ich es mögen werde. Muss ich herausfinden.

Haruki Murakami: Die Chroniken des Aufziehvogels

Mit den Romanen von Murakami komme ich nicht zurecht. Ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Versuch geben wird.

Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften

Irgendwann. Möglicherweise.

Vladimir Nabokov: Ada oder das Verlangen

Och nö.

Ovid: Metamorphosen

Wahrscheinlich sollte man die »Metamorphosen« einmal gelesen haben, ist dieses Buch doch ein Schlüsselwerk der europäischen Literaturgeschichte. Da muss ich wohl mal ran.

Amos Oz: Eine Geschichte von Liebe und Finsternis

Steht hier im Regal bereit, möchte ich unbedingt lesen.

Orhan Pamuk: Cevdet und seine Söhne

Eher nicht. Da springt kein Funke über.

Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Falls ich mal viel Zeit habe …

J. K. Rowling: Harry Potter

Das Tor in eine andere Welt, die mich beim (Vor)Lesen mit Haut und Haaren aufgesogen hat.

Arundhati Roy: Der Gott der kleinen Dinge

Ich wollte dieses Buch seinerzeit immer mal lesen, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Steht heute nicht oben auf der Liste, aber es lauert noch im Hinterkopf.

Stendhal: Rot und Schwarz

Steht hier im Regal bereit, möchte ich unbedingt lesen.

Ngūgī wa Thiong‘o: Herr der Krähen

Sobald das Wort »Satire« in einem Klappentext auftaucht, bin ich eigentlich immer raus. Der Blick auf die Leseprobe hat mich in diesem Fall aber doch neugierig gemacht. Mal sehen.

Olga Tokarczuk: Unrast

Noch nicht gelesen, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber thematisch passt es.

George Orwell: 1984

»1984« kenne ich tatsächlich noch nicht. Gerade eben aber las ich »Julia« von Sandra Newman, die »1984« aus Sicht der weiblichen Protagonistin neu geschrieben und damit die Perspektive gewechselt hat. Ein spannendes Projekt; übrigens mit Unterstützung der George-Orwell-Erbengemeinschaft. Und jetzt muss ich das Original unbedingt lesen. Endlich.

Sylvia Plath: Die Glasglocke

Viel von gehört, nie gelesen. Werde ich noch.

Thomas Pynchon: Die Vermessung der Parabel

Was habe ich mich einst durch dieses Buch gequält, Seite für Seite, bis zum Schluss. Und warum? Nur, um mich heute, über zwanzig Jahre später, an nichts mehr davon zu erinnern. Verschwendete Leselebenszeit.

Joseph Roth: Radetzkymarsch

Joseph Roth ist für mich einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts und »Radetzkymarsch« ein vollkommenes Meisterwerk.

Salman Rushdie: Mitternachtskinder

Die meisten Bücher Salman Rushdies sind mir zu sperrig, auch wenn jeder schon aus Prinzip den Roman »Satanische Verse« kaufen sollte. »Mitternachtskinder« kenne ich noch nicht, aber es könnte etwas für mich sein. Schaue ich mir mal näher an.

Lutz Seiler: Kruso

Eine Sprache, die einen ganz eigenwilligen Sog entfaltet und bei mir einen wahren Leserausch ausgelöst hat.

Zeruya Shalev: Liebesleben

Zeruya Shalev finde ich großartig, nur genau dieses Buch von ihr interessiert mich thematisch überhaupt nicht.

Mary Shelley: Frankenstein

Steht hier im Regal bereit, möchte ich lesen.

Zadie Smith: Zähne zeigen

Es ist eines dieser Bücher, die ich immer mal gelesen haben wollte, es dann doch nie geschafft habe und mich heute frage, ob ich es immer noch möchte.

Germaine de Staël: Über Deutschland

Bisher kenne ich nur den Titel, aber interessieren würde mich das Buch sehr. Könnte gut auf die Titelliste des Leseprojekts »Das Weimar-Gefühl« passen.

Lew Tolstoi: Anna Karenina

»Anna Karenina« mag gesellschaftsgeschichtlich interessanter sein als »Krieg und Frieden«. Doch während mich letzteres so fasziniert, dass ich es auch noch ein viertes Mal lesen werde, hat mir bei »Anna Karenina« eine einmalige Lektüre genügt.

David Foster Wallace: Unendlicher Spaß

Sieht gut aus im Regal. Aber ob ich dazu jemals mehr sagen kann?

Christa Wolf: Der geteilte Himmel

Dieses Buch gehört unbedingt auf diese Liste. Und ich werde es unbedingt noch lesen.

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

Von Virginia Woolf gibt es das wunderbare Zitat über das Lesen: »Der einzige Rat, den man jemand fürs Lesen geben kann, ist tatsächlich der, keinen Rat anzunehmen, dem eigenen Instinkt zu folgen, den eigenen Verstand zu gebrauchen und zu eigenen Schlussfolgerungen zu kommen.« So viel zu literarischen Kanons. Meine eigene Leserreise hat mich bisher noch nicht zu ihren Werken geführt, aber das kann sich ändern. Einen ersten Vorgeschmack habe ich durch den Sammelband »Prosaische Passionen« erhalten.

Serhij Zhadan: Internat

Es steht noch nicht im Regal bereit, aber das wird sich ändern – ich möchte dieses Buch unbedingt lesen.

Das war er nun, mein persönlicher Parforce-Ritt durch den neuen ZEIT-Literaturkanon der 100 besten Bücher. Die zumindest von der Kanon-Jury als die Besten angesehen werden. Bei vielen davon gehe ich mit, andere interessieren mich eher weniger, manche gar nicht. Aber so ist das mit einem Kanon: Letztendlich ist er eine Zusammenstellung von Leseanregungen. Und wenn die Jury anders besetzt gewesen wäre, dann läge nun auch eine andere Liste vor. »Muss« man also diese Bücher lesen? Nein, das natürlich nicht. Aber alle diejenigen, die nicht aus bloßem Eskapismus lesen, sondern die bereit sind, ihr Leben durch die Literatur prägen zu lassen, die mit offenen Augen durch andere Zeiten oder Gesellschaften reisen wollen, die Lebensentwürfe kennenlernen möchten, die den eigenen fremd sind oder gar diametral entgegengesetzt, kurz: Diejenigen, denen die Literatur hilft, sich selbst in unserer Welt zu verorten – denen sei ein Blick auf diesen Kanon ans Herz gelegt.

Was fehlt? Ein paar Ergänzungsvorschläge

Bei aller Expertise der Jurorinnen und Juroren kann eine solche Zusammenstellung nie wirklich objektiv sein – zu unterschiedlich sind die Lesevorlieben der Menschen. So wird jeder, der die Liste durchgeht, Bücher vermissen oder sich bei anderen fragen, was sie dort zu suchen haben. Das hier sind ein paar derjenigen, die meiner Meinung nach in einem solchen Kanon nicht fehlen sollten:

Simone de Beauvoir: Alle Menschen sind sterblich

Weil dieses Buch wie kein anderes beschreibt, dass der Sinn des Lebens in seiner Endlichkeit besteht.

Antonio Tabucchi: Erklärt Pereira

Weil es eines der besten Bücher zum Thema Zivilcourage ist, das ich kenne.

Cormac McCarthy: Die Straße

Weil es ein Buch wie ein permanenter Faustschlag und einer der besten Romane des 20. Jahrhunderts ist.

Anna Seghers: Das siebte Kreuz

Weil dieses Buch die von Misstrauen und Fanatismus zerfressene Gesellschaft des »Dritten Reiches« so eindrucksvoll schildert, wie es nur wenige andere schaffen.

Heike Monogatari

Weil das japanische Nationalepos seit siebenhundert Jahren jetzt erst in deutscher Übersetzung vorliegt. Und das gleich zwei Mal.

Mir würden sicherlich noch weitere Titel einfallen, aber das würde den Rahmen dieses Blogbeitrags dann doch sprengen. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mich mit dem ZEIT-Kanon der Weltliteratur zu beschäftigen, die alte und die neue Zusammenstellung miteinander zu vergleichen und dabei viele Leseanregungen zu erhalten. Den neuen Kanon habe ich bisher nur als Zeitungsausgabe vorliegen, aber es gibt ihn auch in Buchform.

Wie findet ihr die Zusammenstellung? Welche Bücher vermisst ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare.

Bücherinformationen

ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher

1980. Suhrkamp Verlag

ISBN 3-518-37145-2

Nur noch antiquarisch erhältlich

100 Bücher – 100 Lebensgefährten

Die neue ZEIT-Bibliothek der Weltliteratur

2023. ZEIT Edition

Nur im ZEIT-Onlineshop erhältlich