Am 27. August 2025 hörte ich zum ersten Mal von dem Buch. An diesem Tag erschien in der ZEIT eine Besprechung des Romans »Lázár« von Nelio Biedermann. »Ein großartiges und größenwahnsinniges Werk« urteilte der Rezensent Adam Soboczynski – und ich kann mich nicht erinnern, jemals solch eine begeisterte, geradezu hymnische Buchvorstellung in einem Feuilletonartikel gelesen zu haben. Und kurz danach war das Buch omnipräsent: Überall in der Presse, in zahlreichen Blogs und stapelweise in jeder Buchhandlung, das markante Buchcover war nirgends zu übersehen. Im Verlauf der Wochen vor der Frankfurter Buchmesse wurde ich mehrfach und von den unterschiedlichsten Menschen gefragt: »Und? Hast Du schon ›Lázár‹ gelesen?« Ich neige dazu, dass mich solche Hypes eher abschrecken, einige der hochgelobten Romane der letzten Jahre stehen noch ungelesen im Regal. Nicht, weil ich meinen Lesegeschmack für irgendwie außergewöhnlich halte, sondern weil ich dann jedes Mal das Gefühl habe, schon vorab so viel über ein Buch gehört zu haben, dass ich es gar nicht selbst lesen muss. In diesem Fall aber war ich wirklich neugierig geworden und in der Woche nach der Buchmesse verbrachte ich einen Nachmittag mit »Lázár«, saß lesend am Fenster, während der Regen dagegen prasselte. Und was soll ich sagen? Das Buch entwickelt sofort einen solchen Sog, dass ich vollkommen abgetaucht war und verzaubert von einer wahrlich außergewöhnlichen Sprache. „In den Strudeln einer sterbenden Welt“ weiterlesen

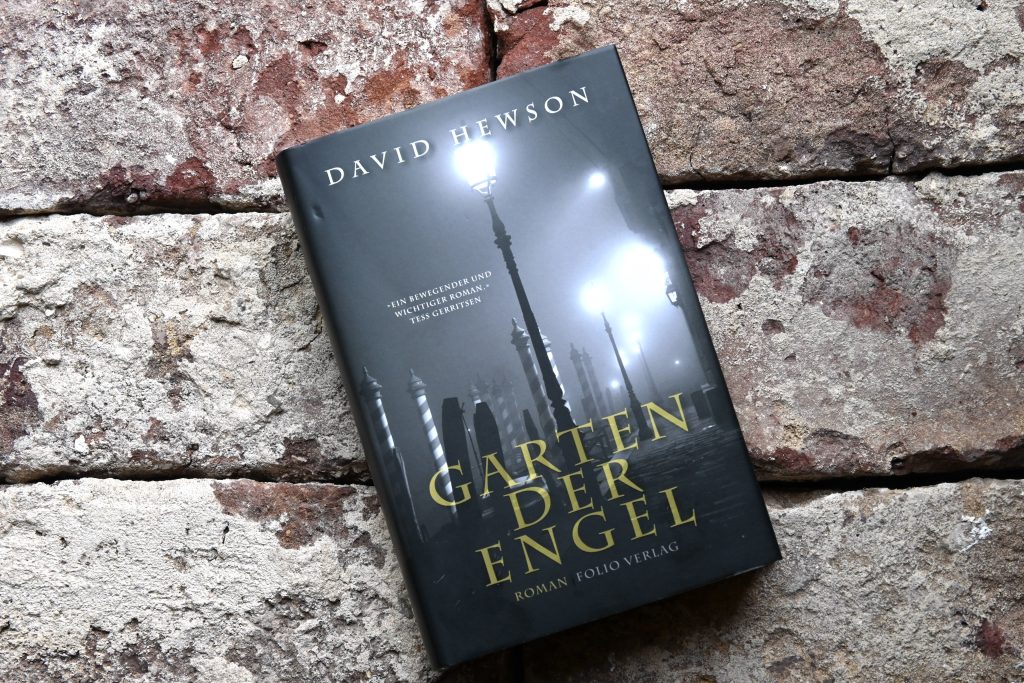

Die Stadt auf dem Wasser

Ich liebe Venedig. Ich liebe alles an diesem Ort: das Prächtige, das Marode, das Vergängliche, das Neblige, das Grandiose, das Melancholische, das Labyrinthische, das Mystische, das Geschichtsträchtige, das Trotzige, das Zeitlose – eine ganz und gar unwahrscheinliche Stadt, schwebend zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, einer ungewissen Zukunft entgegengehend. Und da ich dieses Venedig so sehr mag, war ich das letzte Mal vor über zwanzig Jahren dort und habe nicht vor, noch einmal dorthin zu fahren. Zumindest kann ich es mir momentan nicht vorstellen, denn ich möchte kein Teil des vollkommen außer Kontrolle geratenen Massentourismus sein, der alles an der Stadt zerstört, was sie ausmacht. Bei diesem letzten Aufenthalt vor mehr als zwei Jahrzehnten habe ich eine Woche lang die unvergleichliche Stimmung mit allen Sinnen genossen, war tage- und nächtelang in kleinen Gassen und an unzähligen Kanälen entlang unterwegs, konnte mich nicht sattsehen an den zahllosen Details dieser Stadt; die Bilder in diesem Blogbeitrag stammen von dieser Reise. Und natürlich ist es mir davor schon kaum möglich gewesen, an Büchern, deren Handlung in Venedig angesiedelt ist, vorbeizugehen. Daher war ich hocherfreut, den Roman »Garten der Engel« von David Hewson in die Hände zu bekommen. Und ich wurde nicht enttäuscht: das Buch führt uns auf zwei Zeitebenen durch die Geschichte der Lagunenstadt im 20. Jahrhundert. Eine wunderbar komponierte Handlung, voll finsterer Abgründe, verzweifelter Taten und überraschenden Wendungen. Und mit Venedig-Atmosphäre vom Allerfeinsten. „Die Stadt auf dem Wasser“ weiterlesen

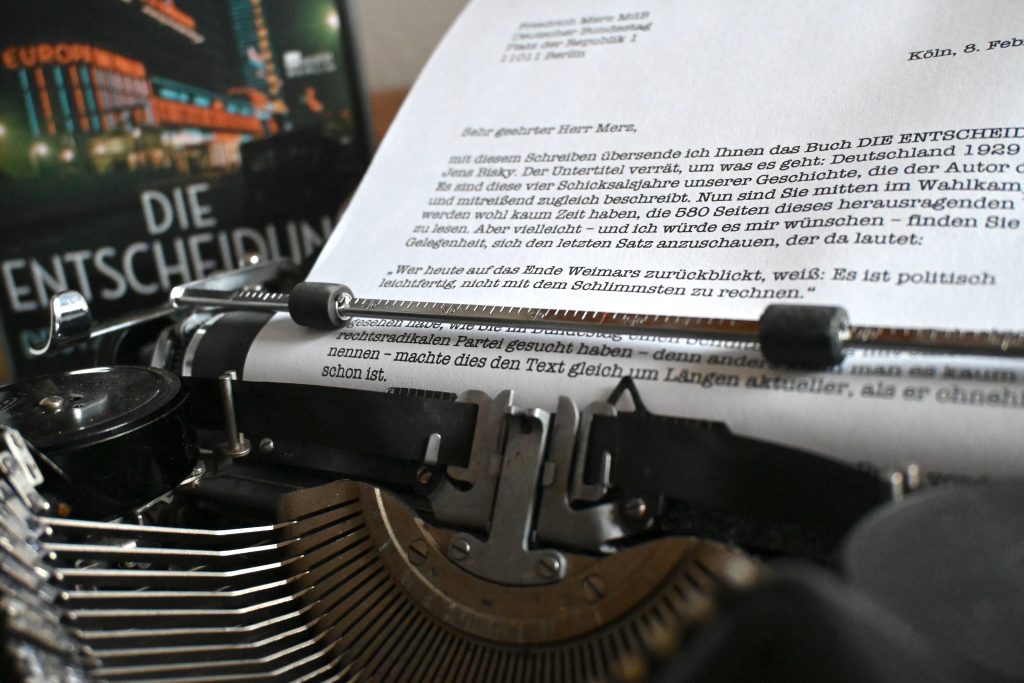

Ein Buch für Herrn Merz. Mit einem Brief

Im letzten Blogbeitrag ging es um das Buch »Die Entscheidung« von Jens Bisky. Es ist ein großartiges Werk, in dem das Scheitern und das blutige Ende der Weimarer Republik geschildert werden. Unzählige darin aufbereitete historische Details ergeben ein lebendiges Bild dieser Jahre, die unsere Welt geprägt haben, bis heute. Und es wird dabei klar, dass die faschistische Terrorherrschaft des »Dritten Reichs« kein Betriebsunfall der Geschichte war, sondern bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hätte verhindert werden können. Angesichts der Zunahme dumpfen rechtsradikalen Denkens und angesichts eines weltweit zu beobachtenden politischen Rechtsrucks hat das Buch einen aktuellen Bezug, der erschreckend ist. Besonders vor dem Hintergrund der Geschichtsvergessenheit des momentanen CDU-Kanzlerkandidaten, der aus wahlkampftaktischen Gründen den Schulterschluss mit Rechtsextremen sucht. Wie naiv kann man sein? Und wie wenig kann man aus der Geschichte gelernt haben?

Beendet hatte ich die Buchvorstellung mit den Worten: »Vielleicht sollte ich Herrn Merz dieses Buch schicken. Und am besten beginnt er die Lektüre mit dem letzten Satz: ›Wer heute auf das Ende Weimars zurückblickt, weiß: Es ist politisch leichtfertig, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen.‹«

Und genau das habe ich nun gemacht: Herrn Merz dieses Buch geschickt. Der Rowohlt Verlag hat mir freundlicherweise ein Exemplar dafür zur Verfügung gestellt, das ich nun per Post auf den Weg nach Berlin gebracht habe. Zusammen mit einem Brief, den ich hier wiedergebe. „Ein Buch für Herrn Merz. Mit einem Brief“ weiterlesen

Das Buch der Stunde

Über den Untergang der Weimarer Republik ist viel diskutiert, geforscht und geschrieben worden. Und doch kann man sich nicht oft genug damit befassen, denn auch wenn immer wieder beteuert wird, dass man Weimars Scheitern nicht mit unserem Heute vergleichen könne, stimmt das lediglich bedingt. Denn nur wenn wir bereit sind, von den damaligen Geschehnissen zu lernen, nur, wenn wir uns immer wieder vor Auge führen, welche verhängnisvollen Entscheidungen den Weg in die Barbarei des »Dritten Reiches« ebneten – nur dann sind wir gefeit davor, diese Fehler erneut zu begehen. Und in einem Moment, in dem konservative Politiker eine Geschichtsvergessenheit an den Tag legen, die erschreckend ist, kommt dieses Buch genau richtig: »Die Entscheidung« von Jens Bisky. „Das Buch der Stunde“ weiterlesen

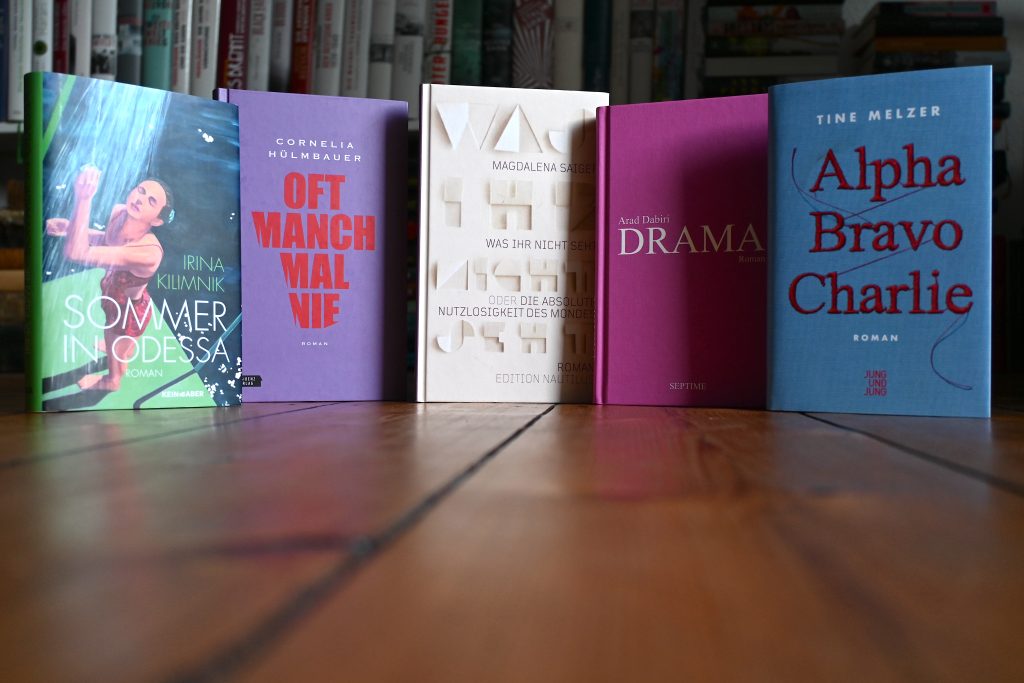

Mit fünf Büchern in die Marmorstadt

Eine Reise steht bevor, auf die ich mich schon sehr freue und die Überschrift deutet an, um was es gehen wird: Mit fünf Büchern in die Marmorstadt. Die Marmorstadt ist Laas in Südtirol. Der Marmor, das »weiße Gold«, das dort seit der Antike abgebaut wird, findet weltweit Verwendung; Beispiele sind das Queen-Victoria-Denkmal in London oder die U-Bahn-Station World Trade Center in New York.

Die fünf Bücher, die mich auf der Reise begleiten, sind: »Drama« von Arad Dabiri, »oft manchmal nie« von Cornelia Hülmbauer, »Sommer in Odessa« von Irina Kilimnik, »Alpha Bravo Charlie« von Tine Melzer und »Was ihr nicht seht oder die absolute Nutzlosigkeit des Mondes« von Magdalena Saiger. Es sind fünf Debütromane und sie alle sind nominiert für den Franz-Tumler-Literaturpreis, der alle zwei Jahre in Laas vergeben wird. So auch diesen September und ich habe das große Vergnügen, als Gast dabei zu sein. In diesem Beitrag erzähle ich vorab über die fünf Bücher, die Jury und den Preis. Nach der Verleihung wird es einen Bericht darüber geben – mit Photos natürlich. „Mit fünf Büchern in die Marmorstadt“ weiterlesen

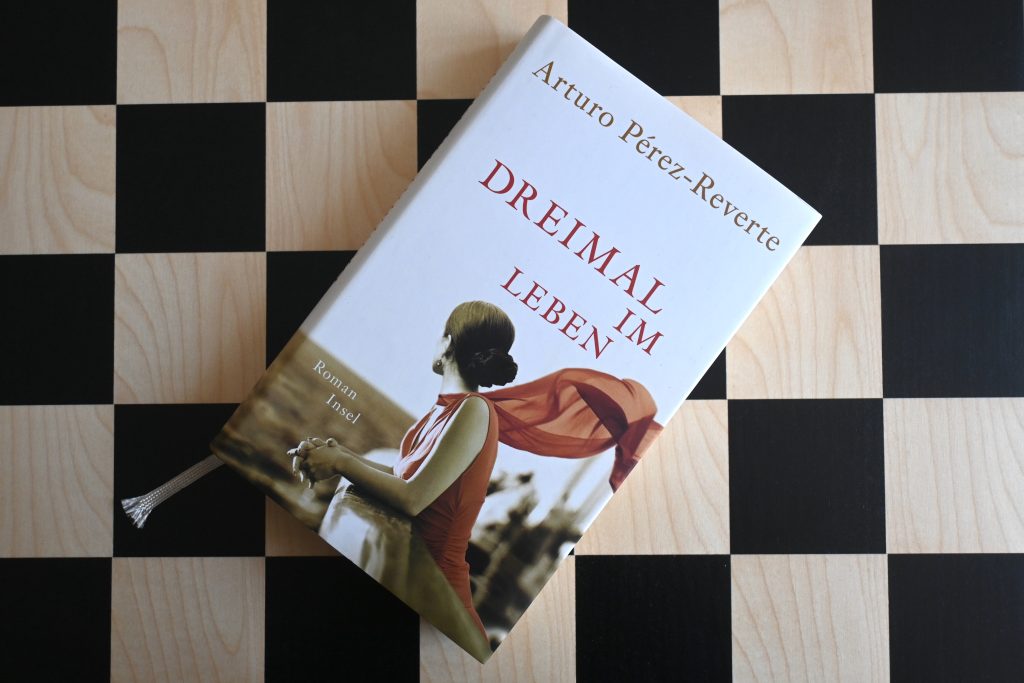

Melancholische Eleganz

Der spanische Autor Arturo Pérez-Reverte ist ein Meister der melancholischen Erzählungen. Oft sind die Protagonisten seiner Romane Menschen in der zweiten Hälfte ihres Lebens. Menschen, die realisiert haben, dass die Welt dabei ist, sich zu verändern und dass ihr Platz darin nach und nach an den Rand gerückt wird. Und denen klar geworden ist, dass die Zeit zwar sanft, aber gnadenlos vergeht – und mit ihr all die Träume, die Pläne und die Wünsche. Das alles erdulden sie ohne darüber zu klagen, mit Würde und mit all der Eleganz, die ihnen möglich ist. Denn besiegt von der Vergänglichkeit sind sie noch lange nicht, zumindest nicht vollständig. Ein Roman, in dem Pérez-Reverte all dies in höchster Vollendung einfließen lässt, ist »Dreimal im Leben«. Es geht darin um die abenteuerliche Lebensgeschichte von Max Costa, einem Dieb, Betrüger und Hochstapler, äußerst stilsicher und mit den besten Umgangsformen. „Melancholische Eleganz“ weiterlesen

Trostlosigkeit, in Worte gemeißelt

Der Roman »Ein Moment des Krieges« von Laurie Lee ist eines dieser Bücher, die vor vielen Jahren bei mir eingezogen sind und seitdem darauf warteten gelesen, oder vielmehr: entdeckt zu werden. Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich es erworben habe; ich kann mich vage daran erinnern, dass ich die Inhaltsbeschreibung interessant fand und dass mir der erste Satz gefallen hat: »lm Dezember 1937 überquerte ich von Frankreich aus die Pyrenäen – zwei Tage zu Fuß durch den Schnee.« Vor einiger Zeit fand es Aufnahme in mein Leseprojekt zum Spanischen Bürgerkrieg und nun habe ich es endlich gelesen. Und entdeckt habe ich dadurch nicht nur einen faszinierenden Augenzeugenbericht aus jener unheilvollen Zeit, sondern einen Roman, dessen mitreißend-melancholische Sprache mich voll und ganz in ihren Bann gezogen hat. Zu verdanken habe ich dies der Übersetzung von Robin Cackett. „Trostlosigkeit, in Worte gemeißelt“ weiterlesen

Die Augen seines Vaters

Ein Mann mit Rucksack auf dem Weg ins Ungewisse: Das Cover des Romans »Das wundersame Leben des Liborio Bonfiglio« von Remo Rapino erinnert ein wenig an Robert Seethalers »Ein ganzes Leben«. Und wie bei diesem Werk geht es ebenfalls um die Lebensgeschichte eines Einzelgängers, eines Menschen der sich immer wieder mit der Einsamkeit arrangieren muss, die ihn wie ein Kokon umgibt. Es ist jener Liborio Bonfiglio, den wir Leser als alten Menschen kennenlernen. Als Ich-Erzähler nimmt er uns mit auf eine Reise durch acht Jahrzehnte Leben und durch die Wechselbäder der italienischen Geschichte. „Die Augen seines Vaters“ weiterlesen

Schreibmaschine und Karabiner

»Die Capitana« von Elsa Osorio ist ein besonderes Buch; eines das heraussticht, eines, das einen beim Lesen nicht mehr loslässt und eines, das sich tief ins Gedächtnis eingräbt. Mit diesem biographischen Roman hat die Autorin nicht nur eine beeindruckende Frau dem Vergessen der Geschichte entrissen, sondern sie nimmt uns mit in jene Epoche des 20. Jahrhunderts, als der Traum von einer gerechten Welt beinahe mit Händen zu greifen war. Es sind Jahre der Umwälzungen, der revolutionären Ideen, der Diskussionen. Jahre des Kampfes. Und Micaela Feldman Etchebéhère, genannt Mika, war immer dabei, niemals am Rand, sondern stets im Zentrum des Geschehens. Rastlos und ruhelos und angetrieben von dem unbändigen Wunsch, die Welt zu verändern. „Schreibmaschine und Karabiner“ weiterlesen

Migrantenschicksale

Wirtschaftsflüchtlinge. Ein Wort für Menschen, deren Situation in ihrem Heimatland so perspektivlos ist, dass sie versuchen, sich in der Fremde eine menschenwürdige Existenz aufzubauen. Über ein Jahrhundert lang war Mitteleuropa eine Auswanderungsregion; Millionen dieser Wirtschaftsflüchtlinge ließen Deutschland oder Österreich hinter sich, alle auf der verzweifelten Suche nach einem besseren Leben. Es begann mit den großen Migrationswellen im 19. Jahrhundert als Folge der Verelendung durch die Industrialisierung, der Hungersnöte durch Missernten oder der politischen Unfreiheit.

In den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts kehrten ebenfalls viele Auswanderer ihrer Heimat den Rücken. In ihren Ländern, die durch Kriegsfolgen, Inflation und Wirtschaftskrise geschwächt waren und im politischen Chaos zu versinken drohten, sahen sie für sich keine Zukunft mehr. Um zwei Menschen aus genau dieser Zeit geht es in den Romanen »Der Empfänger« von Ulla Lenze und »Kamnick« von Felix Kucher. Beide Bücher schildern auf unterschiedliche Weise, wie mühsam sich für diese Migranten ein Neuanfang gestaltete, wie wenig willkommen sie waren – und wie ihre Schicksale zu Spielbällen der politischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts wurden. „Migrantenschicksale“ weiterlesen