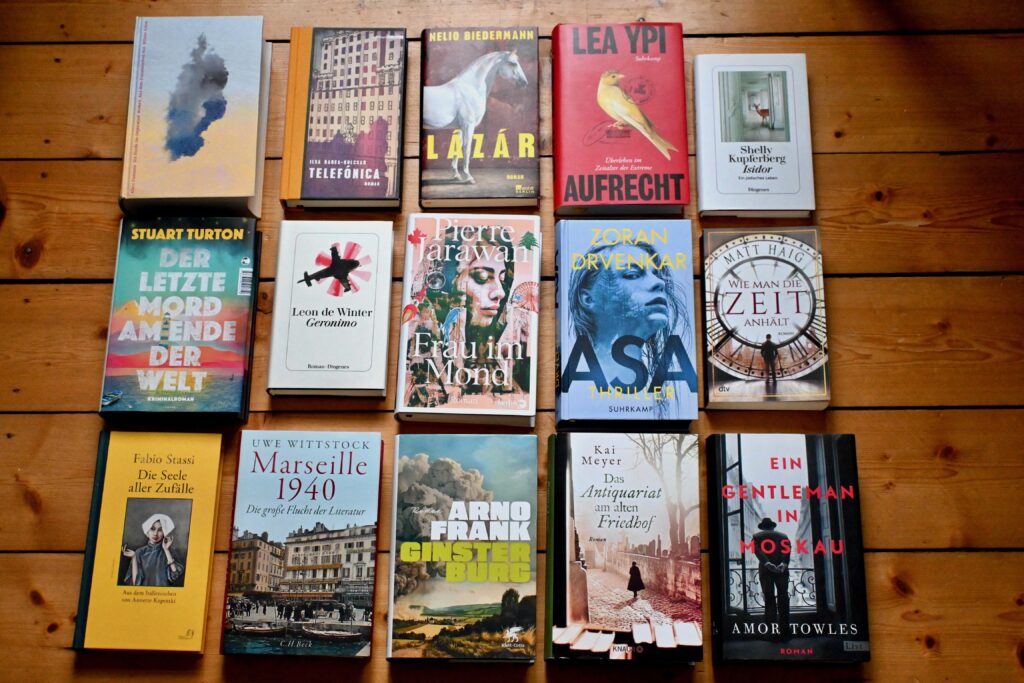

»Was lese ich als nächstes?« Dies ist für mich eine der schönsten Fragen, die es gibt. Manche Menschen planen ihre Lektüren im Voraus oder nehmen sich vor, während eines Jahres bestimmte Bücher zu lesen. Zu diesen gehöre ich nicht. Ganz im Gegenteil: Ich liebe es, vollkommen planlos von Buch zu Buch zu flanieren, mich durch fremde Welten, Zeiten und Leben treiben zu lassen. Mich vor das überquellende Buchregal zu stellen und in aller Ruhe zu überlegen, welches Buch gerade passen würde. Und wenn das Jahr zu Ende geht, ist eine bunte, spannende und so manches Mal überraschende Mischung an Lektüren zusammengekommen. Wie immer habe ich für diesen Rückblick meine persönlichen fünfzehn Favoriten zusammengestellt; es sind die Romane und Sachbücher, die mich 2025 am meisten bewegt, beschäftigt oder inspiriert haben. Und wie immer sind einige davon Neuerscheinungen gewesen, andere standen schon länger im Bücherregal und hatten auf den passenden Lesemoment gewartet. Und genau deshalb kann man gar nicht genug ungelesene Bücher zuhause haben. Ich nenne sie Lesevorräte.

Doch genug der langen Vorrede, das hier sind sie, meine persönlichen Lesehighlights des Jahres 2025.

Alain Damasio: Die Horde im Gegenwind

Übersetzt von Milena Adam

In unserer Zeit der kurzen Texte und der minimalen Aufmerksamkeitsspannen ist dieses Buch ein Statement. Eine Zumutung. Eine Herausforderung. Ein Sprachwunder. Ein Roman, auf den man sich tage-, wochenlang einlassen muss – und der einen belohnt mit einer einzigartigen Geschichte, mit einem intensiven Leseerlebnis, mit einer Reise quer durch eine bis in feinste Einzelheiten ausgearbeiteten, phantastischen Welt. Kurz gesagt: »Die Horde im Gegenwind« von Alain Damasio ist eines dieser Bücher, auf die man nicht allzu oft trifft in seinem Leserleben. Ein episches Meisterwerk, brillant übersetzt von Milena Adam.

Ilsa Barea-Kulcsar: Telefónica

Das Telefónica-Hochhaus in Madrid wurde 1929 fertiggestellt, es war das erste Hochhaus Europas und lange Zeit das höchste Gebäude der spanischen Hauptstadt. Während des Spanischen Bürgerkriegs wurde Madrid von Francos Truppen belagert, aber trotz wiederholter Angriffe nie eingenommen. Das Edificio Telefónica – so der offizielle Name – diente in dieser Zeit als Beobachtungsturm und als Wachturm; hier wurde die Verteidigung Madrids zentral gesteuert, während es gleichzeitig seinen eigentlichen Zweck als Telefonzentrale der Republik weiter erfüllte. Das Buch von Ilsa Barea-Kulcsar ist mehr als ein Roman, es ist ein Zeitdokument. Denn die Autorin war als Journalistin während des Bürgerkriegs in jenem Hochhaus vor Ort. Wochen- und monatelang erlebte sie dort den Beschuss des Gebäudes und der Stadt, den Mut der Verteidiger wie auch die Intrigen und üblen Machenschaften von Stalins Schergen, die innerhalb des republikanischen Lagers ihren eigenen Krieg führten. Und dem Ilsa Barea-Kulcsar fast selbst zum Opfer gefallen wäre. Ein Buch wie eine Stimme aus der Vergangenheit, spannend und faszinierend zugleich.

Nelio Biedermann: Lázár

Dieser Roman war im Herbst in aller Munde und ich war sehr gespannt darauf. Und was soll ich sagen? Das Buch entwickelt sofort einen solchen Sog, dass ich vollkommen abgetaucht war und verzaubert von einer wahrlich außergewöhnlichen Sprache. Es sind harte Themen, es geht um eine brutale und gnadenlose Epoche und um den Niedergang einer Familie. Und doch vermittelt der Text bei aller Komplexität eine Luftigkeit voller Poesie, die ihn zu einem ganz besonderen Lesegenuss macht. Und am Ende der 328 Seiten hatte ich das Gefühl, ein Zwölfhundertseitenwerk gelesen zu haben, ohne es zu merken.

Lea Ypi: Aufrecht

Übersetzt von Eva Bonné

Das Zerbrechen des Osmanischen Reiches, die Entstehung der Staaten des Balkans, der große, erzwungene Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei, Faschismus, Zweiter Weltkrieg und die kommunistische Gewaltherrschaft in Albanien: Die albanisch-britische Philosophin und Politikwissenschaftlerin Lea Ypi erzählt die Geschichte ihrer eigenen Familie vor dem Hintergrund der großen Geschichte Europas – und zeigt, wie eng wie alles miteinander zusammenhängt. Die Mischung aus Bericht und Romanform macht den besonderen Reiz des Werkes aus. Eine wunderbare Sprache, tiefgründig, elegant und mitreißend zugleich.

Shelly Kupferberg: Isidor

Er hatte einen weiten Weg hinter sich gebracht: Dr. Isidor Geller, geboren in einem abgelegenen Ort, irgendwo in der galizischen Provinz, gehörte zum Großbürgertum Wiens. War gebildet, erfolgreich, vermögend, Kunstfreund und großzügiger Gastgeber feinster Abendgesellschaften. Außerdem jüdischer Herkunft, aber für ihn existierte sein Judentum nur noch auf dem Papier. Doch als 1938 Österreich Teil Nazi-Deutschlands wurde, änderte sich sein Leben in kürzester Zeit und nur wenige Wochen nach dem »Anschluss« starb er an den Folgen grausamer Misshandlungen, ausgeraubt und von seinen »Freunden« vergessen. Die Journalistin Shelly Kupferberg ist die Urgroßnichte jenes Isidor Geller und sie hat nicht nur sein Leben und Leiden rekonstruiert, sondern auch den Weg ihrer Familie durch die Zeit der Vernichtung. Ein beeindruckendes Buch, das zeigt, wie erschreckend schnell Bürger eines Landes zu rechtlosen Ausgegrenzten werden können. Und das uns mahnt, jeglichem Antisemitismus – egal ob von rechts oder links – entschlossen entgegenzutreten.

Stuart Turton: Der letzte Mord am Ende der Welt

Übersetzt von Dorothee Merkel

Nach der Apokalypse ist die Welt von einer giftigen Wolke bedeckt. Die letzten Überlebenden der Menschheit haben sich auf eine Insel zurückgezogen; dort wird die Wolke mit Hilfe von komplizierter Technik auf Abstand gehalten – doch hinter dem Horizont wartet das Verderben. Die Überlebenden haben sich in einer klar strukturierten Gesellschaft organisiert: Unter der Führung einer kleinen Elite gibt es genau definierte Pflichten, Funktionen und Tagesabläufe. Für Individualität ist kein Raum. Das klingt erst einmal wie eine arg konstruierte Mischung aus Dystopie und Gesellschaftskritik, doch das bleibt nicht lange so. Denn als ein Mord geschieht, beginnt das zwischenmenschliche Gefüge auf der Insel auseinanderzubrechen. Und je näher wir Leser der Aufklärung kommen, desto überraschender stellt sich die Gesamtsituation dar – bis zu einem dramatischen Finale. Stuart Turton hat eine stark komponierte Geschichte voller Überraschungen geschaffen. Und den wohl ungewöhnlichsten Ich-Erzähler, der mir je begegnet ist.

Leon de Winter: Geronimo

Übersetzt von Hanni Ehlers

In der Nacht vom 1. zum 2. Mai 2011 wurde der Terrorist Osama bin Laden bei einer Kommandoaktion erschossen. »Geronimo« lautete das Codewort, das die Männer des Navy-Seals-Team durchgeben sollten, wenn sie Bin Laden tatsächlich gefunden hatten. Damit endete die jahrelange Suche nach einem der mörderischsten Fanatiker unserer Zeit. Was wäre allerdings, wenn die Geschehnisse in jener Nacht anders verlaufen wären? Nicht ganz anders, aber so, dass anschließend ein Hauen und Stechen zwischen unterschiedlichen Geheimdiensten eingesetzt hätte, alles natürlich hinter den Kulissen, aber trotzdem tödlich für etliche Beteiligte. Vor dem Hintergrund der Story eines ausgeklügelten Coups verbindet Leon de Winter die Lebensläufe eines desillusionierten Ex-CIA-Agenten, eines afghanischen Mädchens, das wegen seiner Musikbegeisterung von den Taliban verstümmelt wurde und eines pakistanischen Jungen, der von einem Leben im Westen träumt, aufs Engste miteinander. Und findet inmitten von Gewalt und Tod immer wieder Momente kristallklarer Schönheit. »Geronimo« ist ein Roman, der nur langsam Fahrt aufnimmt, der dann aber nicht mehr zu stoppen ist und dessen Ende man nicht mehr vergessen wird.

Pierre Jarawan: Frau im Mond

Wie bei allen Büchern des Autors begeistern mich auch hier die erzählerische Finesse, das gekonnte Jonglieren mit verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven und die wunderbar poetisch-bildhafte Sprache. Im Zentrum steht die Geschichte der Familie El Shami über mehrere Generationen, aber es geht auch um das libanesische Weltraumprogramm, das in den Sechzigerjahren tatsächlich existierte, um die Stummfilmkunst Fritz Langs, um das Leben in Montréal und in Beirut, um die armenische Kunst des Teppichwebens, um eine kanadische Dokumentarfilmerin, um die Leerstellen in einer Familiengeschichte, um die Weitergabe von Traumata von Generation zu Generation, um das Ankommen in der Fremde, verbunden mit dem Gefühl, nie ganz dazuzugehören und um die Suche nach einem Platz im Leben.

Zoran Drvenkar: Asa

Ein One-Woman-Rachefeldzug, der uns nach und nach tief hineinführt in eine Familiengeschichte über mehrere Generationen und in eine abgeschottete Gemeinschaft mit eigenen Regeln und Gesetzen. Die Monstrosität des Ganzen wird dabei von Kapitel zu Kapitel dramatischer, das Finale lässt einen erschüttert zurück. Grandios erzählt, ein bisschen so, als würde John Wick auf Die Tribute von Panem treffen – und gleichzeitig spielt der Autor souverän mit Versatzstücken der Geschichte Mitteleuropas. Ein ungewöhnlicher Thriller und ein ganz besonderes Buch.

Matt Haig: Wie man die Zeit anhält

Übersetzt von Sophie Zeitz

Ich habe ein Faible für Geschichten, die sich mit dem Thema Unsterblichkeit beschäftigen. Daher war es kein Wunder, dass ich – trotz des etwas kitschigen Covers – auf den Roman »Wie man die Zeit anhält« aufmerksam wurde. Wobei es darin streng genommen nicht um Unsterblichkeit geht, aber Matt Haig hatte für die Handlung eine interessante Idee: Da es die tragische Krankheit Progerie gibt, die Menschen zehn Mal so schnell altern lässt, wie es die Natur eigentlich vorgesehen hat – wäre es dann nicht auch umgekehrt möglich? Der Protagonist Tom Hazard altert viel langsamer als gewöhnlich; zu Zeiten Shakespeares geboren hat er eine Lebenserwartung von mehreren hundert Jahren. Im London unserer Zeit treffen wir auf einen einsamen Menschen, der immer wieder aufs Neue seinen Platz in einer sich permanent wandelnden Welt finden muss. Ein spannendes Gedankenexperiment, eingebettet in eine wunderbare Romanhandlung, die auf mehreren Zeitschienen immer wieder zurückführt in die Vergangenheit. Und zeigt, dass diese nie abgeschlossen ist.

Fabio Stossi: Die Seele aller Zufälle

Übersetzt von Annette Kopetzki

Vince Corso ist Bibliotherapeut. Der etwas eigenwillige und äußerst belesene Buchliebhaber lebt in einer Dachwohnung in Rom und versucht seinen Klienten mit Buchempfehlungen bei ihren Problemen aller Art zu helfen. Eine Tätigkeit, mit der er sich nur mühsam über Wasser halten kann. Eines Tages erhält er einen besonderen Auftrag: Der Besitzer einer riesigen Privatbibliothek, der sein Leben lang auf Reisen war und bibliophile Schätze aus der ganzen Welt zusammengetragen hat, ist an Alzheimer erkrankt. Er wiederholt ständig die gleichen Formulierungen – seine Schwester glaubt, dass diese der Hinweis auf das Testament sind, das womöglich in einem Buch der Bibliothek zu finden ist. Und Vince macht sich auf die Suche und taucht tief ein in die Welt der Bücher, Texte und Hinweise – und in ein gelebtes Leben voller Wunder und der Liebe für das geschriebene Wort. Im Verlagstext zum Buch heißt es: »Eine Hymne auf die Literatur, die dem flüchtigen Stoff der Erinnerung ein Zuhause bietet.« Und besser kann man diesen Roman nicht beschreiben.

Uwe Wittstock: Marseille 1940

Als sich 1933 Deutschland in wenigen Wochen zu einer mörderischen Diktatur verwandelte, entkamen tausende von Flüchtlingen nach Frankreich; unter ihnen zahlreiche Autoren, Künstler und Intellektuelle, die auf den Fahndungslisten der Nazis standen. Doch ihnen war dort nur eine Atempause gegönnt: 1940 wurde Frankreich von der Wehrmacht überrannt und die Flucht begann erneut. Immer enger zog sich die tödliche Schlinge zusammen, Marseille wurde zum Dreh- und Angelpunkt der letzten möglichen Routen in die Freiheit. Anhand von vielen prominenten Namen wie etwa Hannah Arendt, Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Anna Seghers, Walter Benjamin oder Franz Werfel erzählt Uwe Wittstock von den dramatischen Wochen und Tagen jenes Jahres, als viele der Verfolgten gerade noch eben den Nazi-Häschern entkommen konnten. Und zahlreiche andere es nicht schafften. Im Mittelpunkt des Buches steht die Leistung des Amerikaners Varian Fry, der als Fluchthelfer so viele Leben retten konnte, wie es ihm nur möglich war. »Marseille 1940« ist ein Buch, das unter die Haut geht und das uns die Verzweiflung, den Mut und die Hoffnung jener Menschen auf der Flucht so nahe bringt, wie es nur möglich ist.

Arno Frank: Ginsterburg

Ginsterburg ist der Name einer – fiktiven – mittelgroßen Stadt irgendwo in Deutschland. Eine Stadt an einem Fluss, mit einem Hafen, angesiedelter Industrie, einer mittelalterlichen Altstadt im Zentrum, einer Straßenbahn und einem Schloss. Arno Frank erzählt von einem Jahrzehnt in dieser typischen deutschen Stadt; es sind die Jahre zwischen 1935 und 1945. Wir lernen die unterschiedlichsten Personen und Familien kennen und mit ihnen Täter und Opfer, Gleichgültige und Mitläufer – und Menschen, die einfach nur unbeschadet durch die Tage kommen möchten und lieber einmal mehr wegschauen. So entsteht ein Panorama des Lebens in den Jahren des Faschismus, eindrucksvoll geschildert und düster, wie das Wimmelbild einer dunklen Zeit. Ginsterburg steht dabei beispielhaft für unzählige Städte, kleine wie große. Und wie all diese Orte geht auch diese fiktive Stadt unaufhaltsam ihrem Schicksal entgegen.

Kai Mayer: Das Antiquariat am alten Friedhof

Das Graphische Viertel in Leipzig ist ein legendäres Stadtquartier, in dem einst die größte Dichte an Unternehmen der Buch- und Medienindustrie zu Hause war, die es jemals in der Geschichte gegeben hat. In einer einzigen Nacht wurde es im Dezember 1943 durch einen Luftangriff vernichtet – geblieben ist ein Mythos. Für mich ist das Graphische Viertel seit vielen Jahren ein historischer Sehnsuchtsort und daher freut es mich ungemein, dass Kai Mayer mit »Das Antiquariat am alten Friedhof« den bereits vierten Roman veröffentlicht hat, der in diesem Viertel angesiedelt ist. Auch in diesem Buch spielt er gekonnt mit verschiedenen Zeitebenen, lässt einen Handlungsstrang im Jahr 1930, den anderen im Jahr 1945 spielen, verknüpft die Jagd nach seltenen Büchern mit den Verbrechen der Nazi-Schergen, das Leipzig in der Endphase der Weimarer Republik mit der Trümmerlandschaft der unmittelbaren Nachkriegszeit, historische Details – wie einen der letzten Wehrmachts-Lazarettzüge durch die Karpaten – mit der Jagd auf einen Verräter und die Suche nach vermissten Freunden und einer verlorenen Liebe mit den seelischen Verheerungen jener Jahre. Grandios!

Amor Towles: Ein Gentleman in Moskau

Übersetzt von Susanne Höbel

Graf Alexander Rostov ist ein russischer Adliger, der beim Zaren in Ungnade gefallen war und vor dem Ersten Weltkrieg im Exil in Paris lebte. Als die Revolution die alte Ordnung hinweggefegt hat, kehrt er nach Moskau zurück, um beim Aufbau eines neuen Staates zu helfen. Allein, es kommt anders: Als die Bolschewisten endgültig die Macht übernehmen, gibt es keinen Platz mehr für Vertreter der alten Ordnung. Nur die Tatsache, dass er im Exil leben musste, bewahrt ihn vor dem Todesurteil. Stattdessen wird er zu lebenslangem Hausarrest im Hotel Metropol verurteilt – und zur Arbeit als Kellner. Viele Jahre wird er dort leben und arbeiten. Freunde finden und eine Tochter, mit der er nicht verwandt ist. Während vor den Türen des mitten in Moskau gelegenen Hotels die Verwerfungen und Umbrüche, die Gewalt und der Terror Russland nicht zur Ruhe kommen lassen, versucht er, ein Gentleman zu bleiben, ein Lichtblick des guten Stils inmitten der Barbarei eines Unrechtsstaats. Und auch wenn sein erzwungener Arrest so klingt, als sei er zum Zaungast des Lebens um ihn herum verdammt – das ist nicht der Fall. Ganz und gar nicht. Ein wunderbares Buch, voller Menschlichkeit und Wärme.

Diese Fünfzehn sind es dieses Mal: Meine persönlichen Favoriten und für mich die besten Bücher meines Lesejahres 2025. Viel Geschichtliches ist dabei und das ist kein Wunder, denn die Beschäftigung mit historischen Zusammenhängen ist für mich essentiell, um die Welt zu verstehen, in der wir heute leben und die täglich mehr aus den Fugen zu geraten scheint. Und wie immer finde ich es sehr spannend, die Best-of-Beiträge anderer Literaturkanäle zu lesen, denn sie sind alle unterschiedlich und voller Leseanregungen.

Ein neues Jahr bedeutet neue Bücher: ich bin gespannt, was da zusammenkommen wird. Und ich freue mich schon darauf, vor dem Bücherregal zu stehen und mir die Frage zu stellen: Was lese ich als nächstes?

Zum Stöbern: Weitere Jahresrückblick in anderen Blogs

#SupportYourLocalBookstore