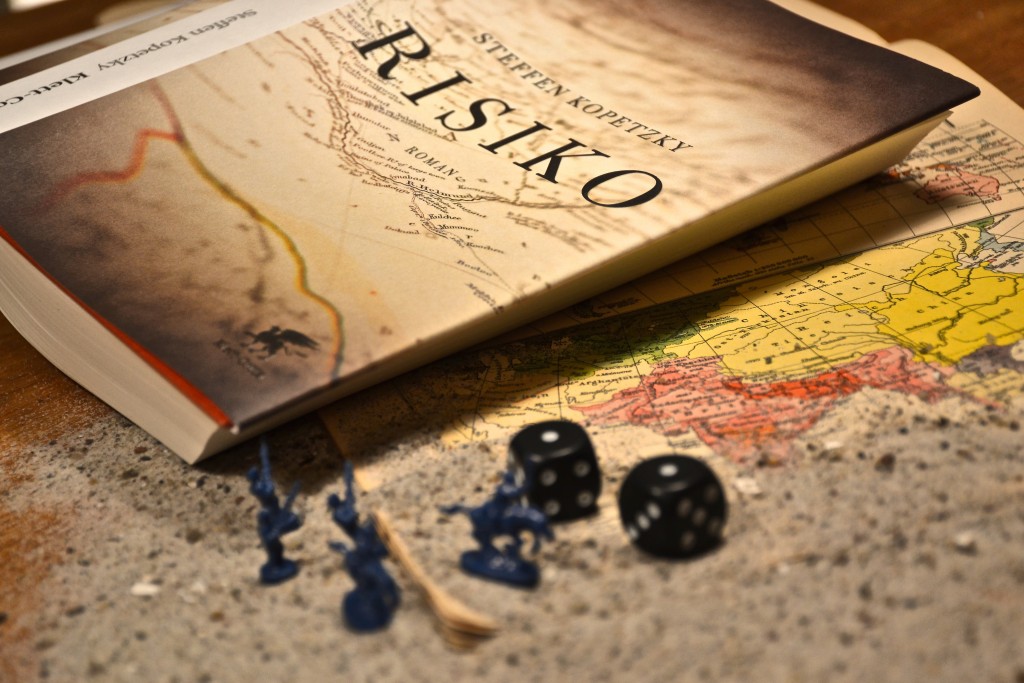

Oskar Niedermayer ist der Name eines Mannes, dessen Taten im Dunkel der Geschichte verschwunden sind; dabei hatte er sich auf den Weg gemacht, dem Ersten Weltkrieg einen anderen Verlauf zu geben. Er war der Anführer einer deutsch-türkisch-österreichischen Expedition, die 1915 von Konstantinopel aufbrach, um die Kunde des Dschihads, zu dem der türkische Sultan Mehmed V. aufgerufen hatte, auf geheimen Wegen ins ferne Kabul zu tragen. Ziel war es, die afghanischen Stämme vereint mit der islamischen Welt Zentralasiens gegen die englischen Kolonialherren in Indien in den Kampf zu führen. Dadurch sollte das britische Empire so nachhaltig erschüttert werden, dass England nicht in der Lage gewesen wäre, weiterhin in Europa Krieg zu führen. Der Versuch misslang und die Niedermayer-Expedition wurde fast völlig vergessen. In Steffen Kopetzkys Roman »Risiko« wird dieses waghalsige Unternehmen wieder lebendig. „Spiel.Figuren“ weiterlesen

Der Funke in der Munitionsfabrik

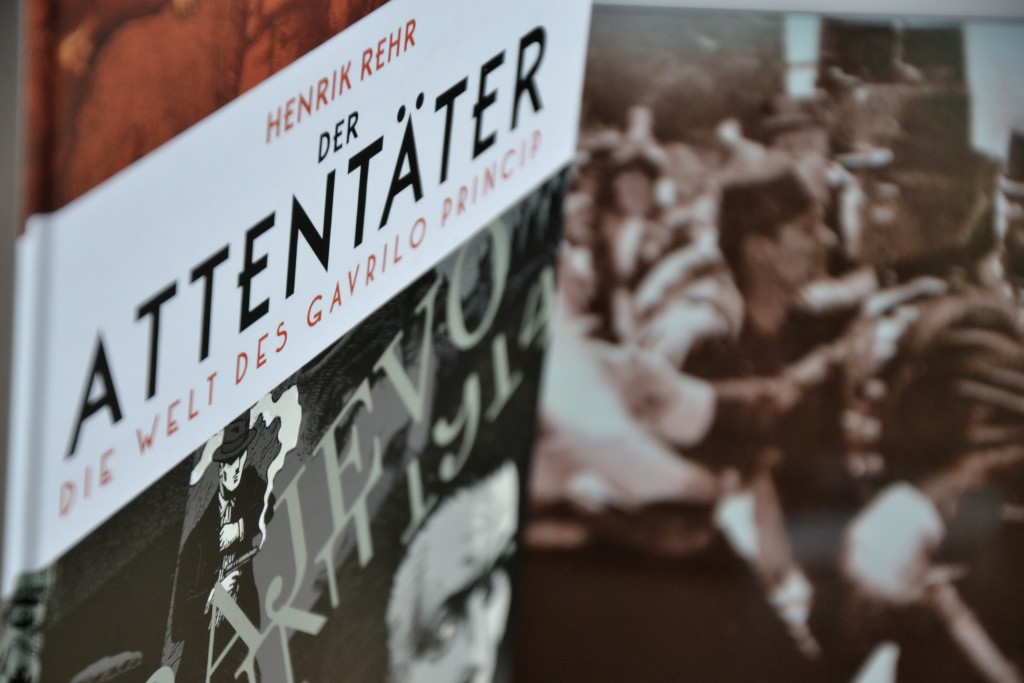

Terroristische Anschläge und deren Gründe beherrschen die aktuelle Nachrichtenlage. Aber sie sind kein neues Thema, denn Attentate aus politischen, ideologischen oder fanatisch-religiösen Anlässen gibt es schon immer. Vor etwas mehr als einem Jahrhundert setzten die Schüsse des serbischen Terroristen Gavrilo Princip die halbe Welt in Brand, als er in Sarajevo den östereichisch-ungarischen Thronfolger und dessen Frau erschoß. Serbe, Nationalist, Terrorist – wer war dieser Princip? Wie wurde er zu einem Attentäter, der bereit war, sein eigenes Leben für diesen Anschlag wegzuwerfen? Was waren seine Beweggründe? Darüber gibt ein ganz besonderes Buch Auskunft, die Graphic Novel »Der Attentäter« von Henrik Rehr. Der Untertitel macht das Anliegen des Autors und Zeichners deutlich, »Die Welt des Gavrilo Princip« zu beschreiben. „Der Funke in der Munitionsfabrik“ weiterlesen

Schelm ohne Gesicht

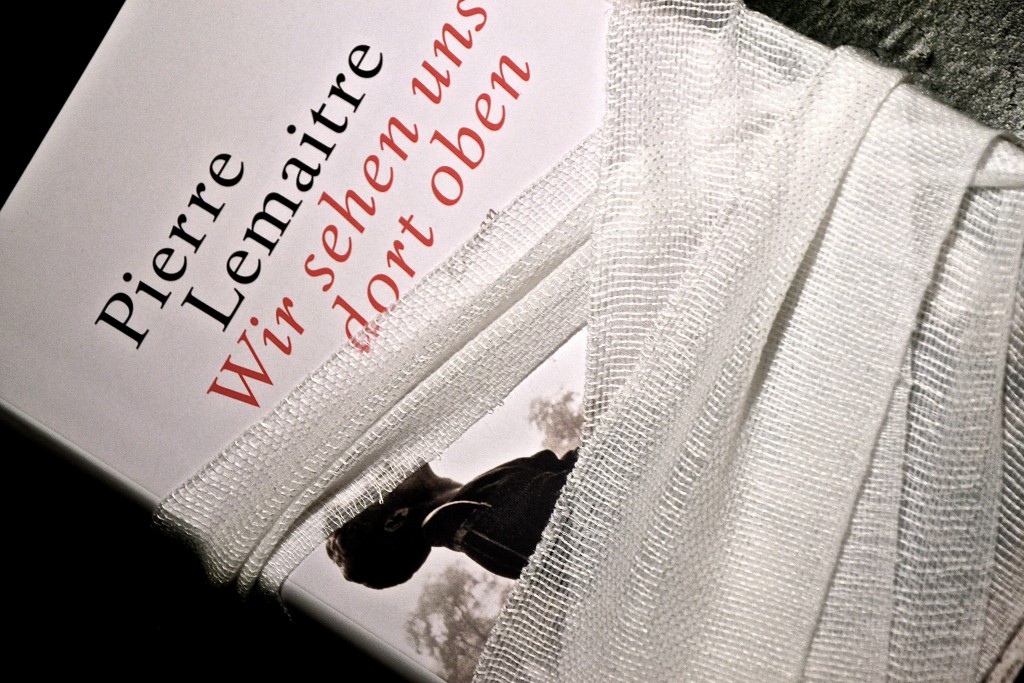

Mit drei unterschiedlichen Charakteren haben wir es in dem Buch »Wir sehen uns dort oben« von Pierre Lemaitre zu tun. Da ist einmal der skrupellose Schurke, der bereit ist, für seinen Erfolg über Leichen zu gehen, dann der naive Tor, unbeholfen, etwas zu gut für diese Welt und schließlich der gerissene, aber an sich gutmütige Schelm. Drei Charaktere, drei Personen, vom Schicksal aneinandergekettet, ohne es zu wollen. „Schelm ohne Gesicht“ weiterlesen

Herbst der Verzweiflung

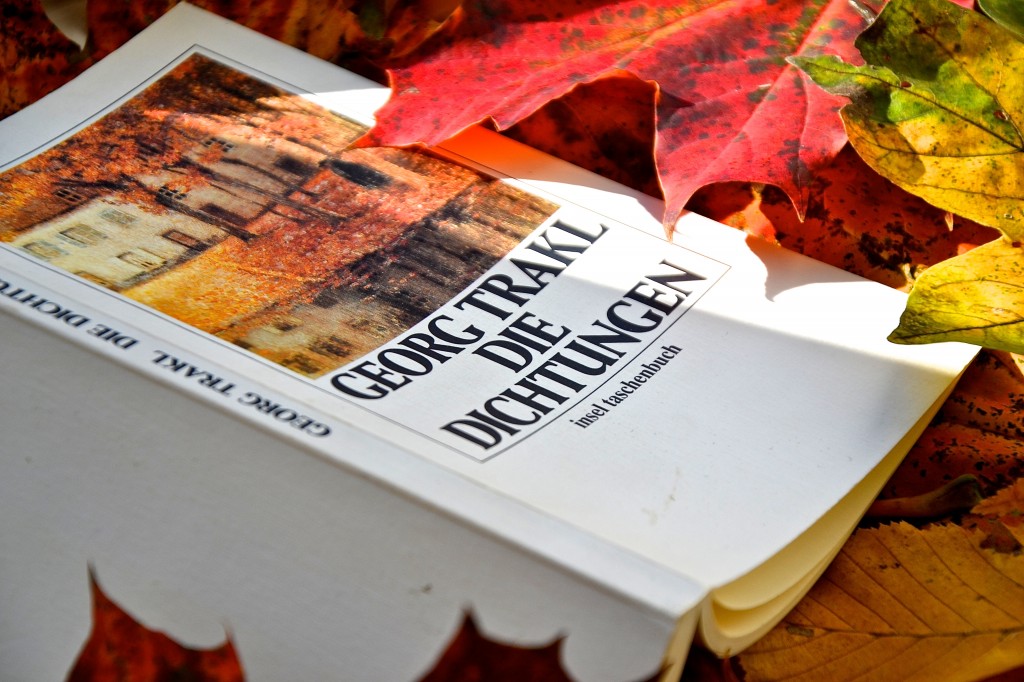

Georg Trakl war eine der tragischsten Dichterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Zeit seines Lebens zutiefst depressiv, ein Getriebener, ein verzweifelt Suchender, schuf er mit seinen expressionistischen Gedichten Monumente schriftgewordener Ängste. Wie so viele andere Künstler wurde er vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs überrollt und fand sich im Herbst 1914 als Sanitätssoldat des österreichisch-ungarischen Heeres an der galizischen Front wieder. Die Kämpfe waren blutig und verlustreich, die Fratze des modernen Krieges hatte sich erhoben und Trakls Lazarett war nach der Schlacht von Grodek überfüllt mit Schwerverwundeten, Menschen mit weggeschossenen Gliedmaßen, zerfetzten Körpern und Gesichtern, Räume voller Blut, Tod und tiefster Verzweiflung. »Sterbende Krieger, die wilde Klage Ihrer zerbrochenen Münder.«

Auch ein weniger psychisch labiler Mensch wie Georg Trakl hätte hier die Grenzen seiner Belastbarkeit überschritten. Er erlitt einen völligen Nervenzusammenbruch und versuchte, diese traumatischen Erfahrungen in seinem Gedicht »Grodek« zu verarbeiten. Er ist eines seiner bekanntesten Werke geworden. „Herbst der Verzweiflung“ weiterlesen

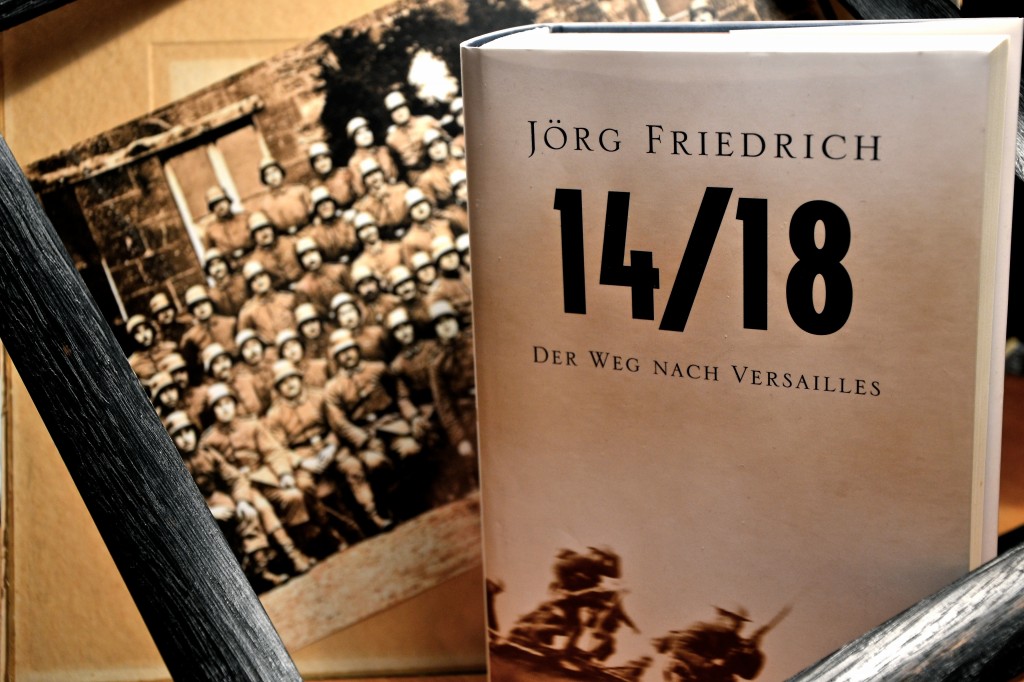

Dramaturgie des Scheiterns

Für den Zivilisationsbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es verschiedene Bezeichnungen, Erster Weltkrieg oder auch der Große Krieg. Jörg Friedrich hat sein Buch einfach »14/18« genannt – groß und plakativ prangen die Ziffern auf dem Umschlag. Es ist ein wenig anders als die anderen Gesamtdarstellungen dieser vier Jahre. Anders von der Sprache her, anders von der Gliederung her, anders in der gesamten Konzeption. Da Friedrich kein Historiker, sondern Publizist und Journalist ist, bewegt er sich sprachlich weg von einer wissenschaftlichen Darstellung. Weit weg. Denn die Sprache ist das, was das Werk gleich auf den ersten Seiten von anderen Sachbüchern unterscheidet. Mitreißend, wuchtig, etwas pathetisch, manchmal brachial, mit einem Hauch Polemik inszeniert der Autor den Ersten Weltkrieg als europäisches Drama. „Dramaturgie des Scheiterns“ weiterlesen

Feiernd in den Untergang

Genau heute vor 100 Jahren, am 28. Juni 1914, wurde in Sarajevo der Lauf der Weltgeschichte verändert. Der Attentäter Gavrilo Princip, Mitglied der serbischen Terrororganisation Schwarze Hand, feuerte zwei Schüsse auf den Thronfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie und seine Gemahlin ab und tötete beide. Dieser Mordanschlag löste einen verheerenden Kreislauf aus, der das alte Europa in einen furchtbaren Krieg und in den Untergang führen sollte. „Feiernd in den Untergang“ weiterlesen

West. Ost. Konflikt

Den Ersten Weltkrieg assoziiert man gemeinhin mit Bildern von völlig verwüsteten Landschaften, durchzogen von Gräben, durchlöchert von Granateinschlägen. Dies ist aber nur eine Facette. Wie viele andere es gab, wird mir immer klarer, denn die hundertjährige Wiederkehr des Kriegsausbruchs nehme ich zum Anlass, mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Aus den zahlreichen Büchern, die es momentan über den Ersten Weltkrieg gibt, habe ich mir ein Leseprojekt zusammengestellt und bin dabei, immer tiefer in diese Epoche einzutauchen, die prägend für das gesamte 20. Jahrhundert war – und damit auch für die Welt, in der wir heute leben.

1914 war das deutsche Kaiserreich in einer selbst verschuldeten und denkbar ungünstigen Ausgangssituation und musste im Westen wie auch im Osten Krieg führen. Wie es genau dazu kam, schildert Christopher Clark meisterhaft in seinem Werk Die Schlafwandler. Für die Geschehnisse nach Ausbruch des Krieges habe ich zwei Sachbücher in die Leseliste mit aufgenommen, die thematisch für jeweils eine der beiden Himmelsrichtungen stehen. Zum einen »Verdun 1916« von Olaf Jessen und zum anderen »Kriegsland im Osten« von Vejas Gabriel Liulevicius. „West. Ost. Konflikt“ weiterlesen

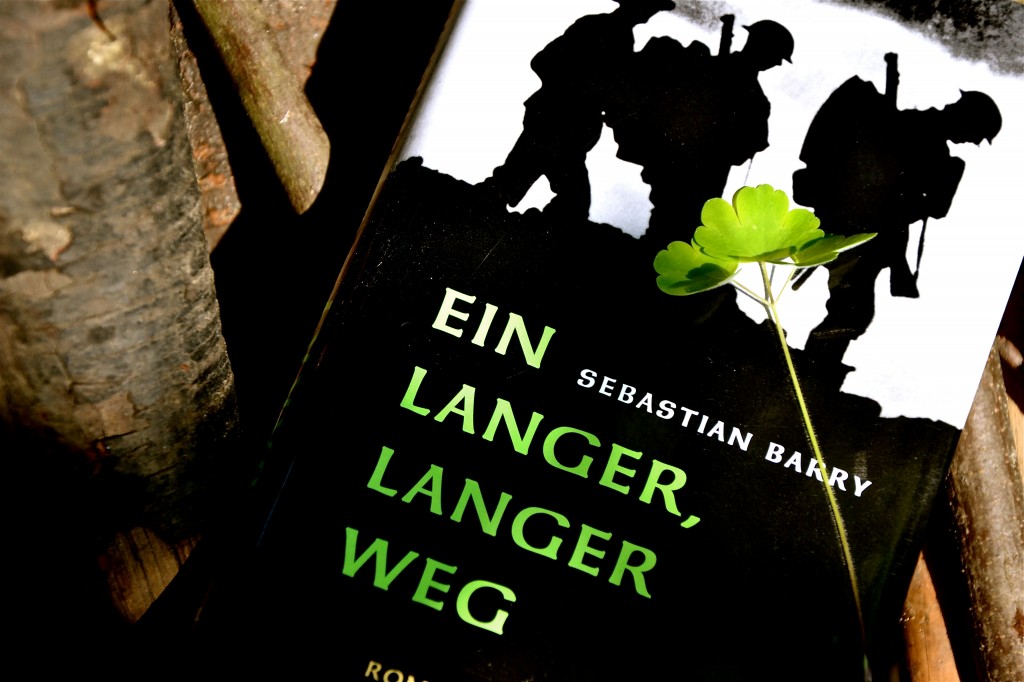

Irische Schicksalsjahre

Für Irland waren die Jahre zwischen 1914 und 1918 in besonderer Weise schicksalhaft. Seit Jahrhunderten litt das verarmte Land unter dem Joch der englischen Herrschaft, doch kurz vor dem ersten Weltkrieg war zum ersten Mal konkret von einer Politik der Selbstbestimmung die Rede. Tausende von jungen Männern meldeten sich daher 1914 freiwillig für die englische Armee, in der Hoffnung, dass Irland als Anerkennung für seinen Einsatz an der Seite Englands ein autonomer Teil des britischen Commonwealth würde. Allerdings stellten sich insbesondere die englandtreue Bevölkerung der nordirisichen Region Ulster und die konservativen Kräfte Englands gegen eine solche politische Entwicklung, es kam schon damals zu ersten Unruhen in der Bevölkerung.In dieser Zeit spielt der Roman »Ein langer, langer Weg« von Sebastian Barry. „Irische Schicksalsjahre“ weiterlesen

Erster Weltkrieg privat

Vor ein paar Jahren ist eine Bewohnerin unserer Straße 100 Jahre alt geworden. Alle Nachbarn waren vor dem Haus versammelt, um ihr zu gratulieren, Bierbänke wurden aufgestellt und es gab Kölsch. Im Verlauf der kleinen Feier unterhielt ich mich kurz mit der Jubilarin und sie erzählte mir von einer ihrer ersten Erinnerungen, damals, als sie ein fünfjähriges Mädchen war: Sie wusste heute noch, wie ihr Vater aus dem Krieg zurückkehrte. Ich musste kurz überlegen, bis mir klar wurde, dass sie vom Ersten Weltkrieg sprach. Da lief mir ein Schauer über den Rücken, ein direkter Kontakt mit einer Zeitzeugin einer solch fernen Epoche ist selten geworden und wird in wenigen Jahren nicht mehr möglich sein. Und erzählte Geschichte ist Thema des Buches, das ich hier vorstellen möchte.

An Büchern über den Ersten Weltkrieg herrschte gerade im Gedenkjahr 2014 beileibe kein Mangel, Bücher über die Ursachen, über den Verlauf, über einzelne Aspekte, über globale Zusammenhänge, über kulturgeschichtliche Erkenntnisse. Aber was dachten die Menschen, die in dieser Zeit lebten? Wie lebten sie? Was empfanden sie? Was erduldeten, ertrugen, erlitten sie? Welche Spuren haben die Kriegsjahre in ihnen hinterlassen? Und: Wer waren sie? Was haben sie davon berichtet? Hier sticht ein Buch aus der Masse hervor. Es ist »Schönheit und Schrecken« von Peter Englund. „Erster Weltkrieg privat“ weiterlesen

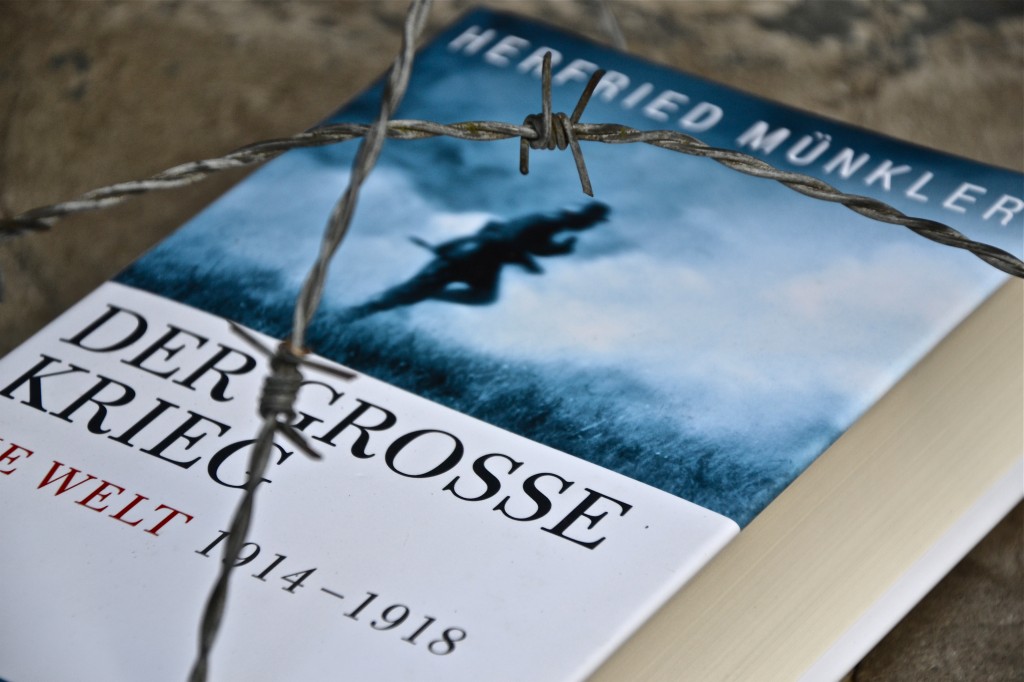

Das Ende der bekannten Welt

Die Welt, in der wir heute leben, ist zu großen Teilen aus den Folgen der Ereignisse entstanden, die 1914 begannen und die in England und Frankreich der Große Krieg genannt werden. »Der Große Krieg« ist auch der Titel von Herfried Münklers lesenswerter Darstellung des Ersten Weltkriegs. Die Jahre von 1914 bis 1918 waren eine Zeitenwende von epochaler Wucht, die in der deutschen Erinnerungskultur bisher immer ein Schattendasein führte – überlagert von den verheerenden Ereignissen, die danach stattfanden. Und unmittelbar darauf zurückzuführen sind. Denn 1914 hat alles angefangen.

Das Buch ist ein weiterer wichtiger Baustein meines Leseprojekts Erster Weltkrieg. „Das Ende der bekannten Welt“ weiterlesen