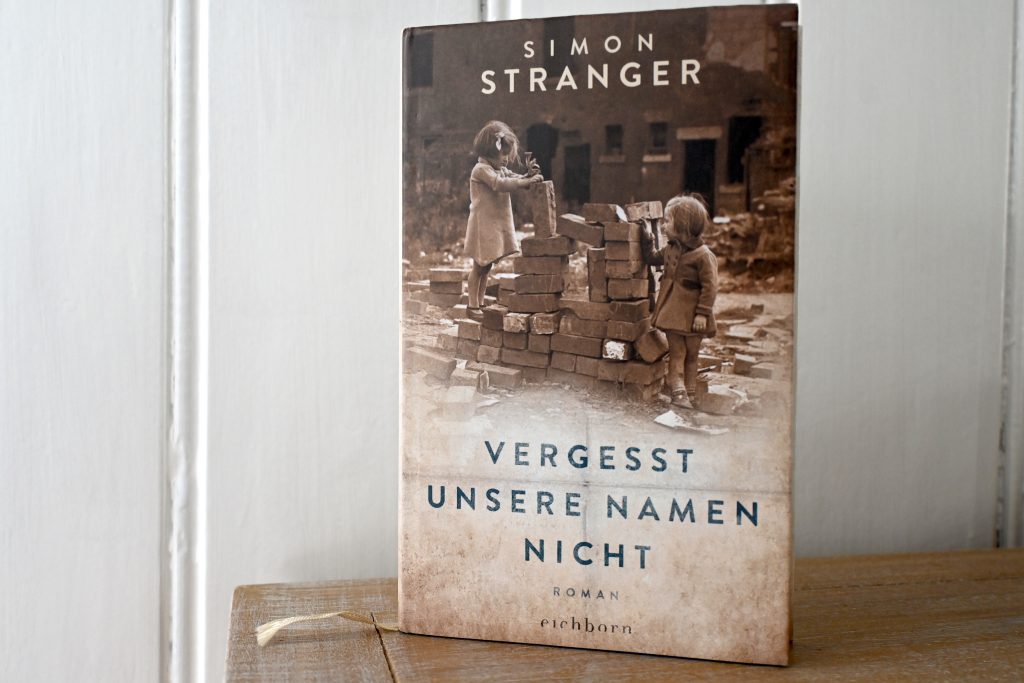

Es ist schon ein paar Jahre her, ich war damals erst seit kurzem für den Eichborn Verlag tätig und begleitete den norwegischen Autor Simon Stranger auf einer Lesereise. Im Gepäck hatte er seinen gerade auf Deutsch erschienenen Roman »Vergesst unsere Namen nicht«. Es gibt einen Satz in diesem Buch, der sich mir besonders eingeprägt hat und über den ich hier schreiben möchte. Denn er fühlt sich auf eine bedrohliche Art hochaktuell an.

Der norwegische Originaltitel des Romans lautet »Leksikon om lys og mørke«, frei übersetzt: Lexikon des Lichts und der Finsternis. Simon Stranger erzählt darin die Geschichte der jüdischen Familie seiner Frau im von Nazi-Deutschland besetzten Norwegen. Jedes Kapitel beginnt wie in einem Lexikon mit einem Buchstaben und den passenden Worten, die sich daraus ergeben – von A wie Anklage bis Z wie Zugvögel. Für den Übersetzer Thorsten Alms war dies eine echte Herausforderung, die er souverän gelöst hat. Und beim Kapitel zum Buchstaben F steht er, der Satz, den ich nicht vergessen kann:

»F wie früher, die Vergangenheit, die es immer noch gibt, und wie der Faschismus, der sich hineinfrisst, wie ein Furunkel in die Kultur.« „F wie Faschismus. Ein Textbaustein*“ weiterlesen