Pompeji ist wohl einer der faszinierendsten Orte der Welt. Mein Besuch dort liegt schon einige Jahre zurück, aber ich kann mich so gut daran erinnern, als sei es erst vor ein paar Wochen gewesen. Auf alten, gepflasterten Straßen durch die Ruinenlandschaft flanieren, Blicke in Häuser, kleine Geschäfte und Werkstätten werfen: das Gefühl, unmittelbar durch den Alltag der Menschen zu laufen, die vor fast zweitausend Jahren dort gelebt haben, ist ein überwältigendes Gefühl. Und am Horizont hat man dabei stets den dunklen, drohenden Umriss des Vesuvs vor Augen, der vor dem großen Vulkanausbruch 79 n. Chr. fast 800 Meter höher gewesen sein muss. Die Zeugen dieser Katastrophe treffen wir dort noch an, die Gipsabgüsse der Menschen in der Stunde ihres Todes zeigen die Gewalt der Natur, die an diesem sommerlichen Unglückstag Pompeji zerstörte. Pompeji und die umliegenden Orte. Und sie in der Zerstörung durch den alles überdeckenden Asche- und Steinregen konservierte. Bis heute.

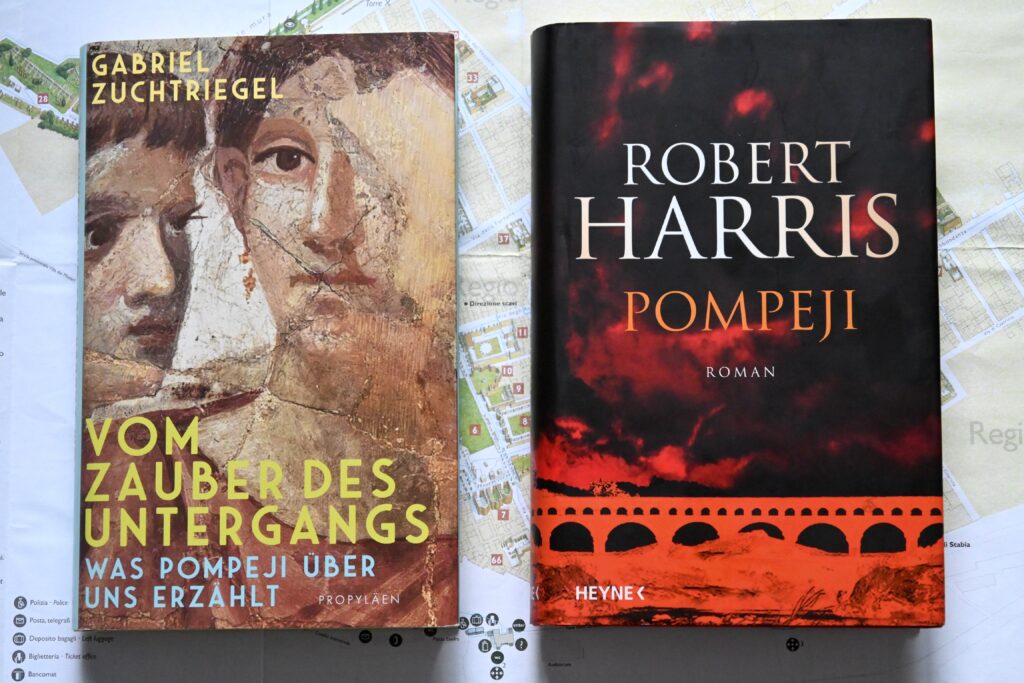

Zwei Bücher stelle ich hier vor, die unterschiedlicher kaum sein können, die aber für mich perfekt zusammenpassen und die ich direkt hintereinander gelesen habe: »Vom Zauber des Untergangs« von Gabriel Zuchtriegel und »Pompeji« von Robert Harris. „Wie ein Riss in der Leinwand“ weiterlesen