Ich bin der Sohn eines Flüchtlings. Der Enkel von Flüchtlingen. Und der Ur-Ur-Ur-Urenkel einer Flüchtlingsfamilie, dadurch ist ein großer Teil meiner Familiengeschichte kaum noch rekonstruierbar. Meine Ahnen mütterlicherseits waren Religionsflüchtlinge, sie zogen um 1700 als vertriebene Hugenotten aus Frankreich quer durch Europa bis nach Westpreußen, wo ihnen der preußische König Asyl gewährte. Dort hatten sie zwei Jahrhunderte Ruhe, bis 1918/1919 das Ende des Ersten Weltkriegs die mittel- und osteuropäische Landkarte gehörig durcheinander wirbelte. Westpreußen wurde dem wiedergegründeten polnischen Staat zugeschlagen, meine Vorfahren und viele andere Bewohner wurden vertrieben. Mit dabei war meine Großmutter, die 1919 zwanzig Jahre alt war. Sie starb 1981 und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sie erzählte, dass sie, ihre Eltern und fünf Geschwister bei Nacht und Nebel ihr vertrautes Zuhause verlassen mussten. Jeder konnte ein Gepäckstück mitnehmen. „Leseprojekt Herkunft und Heimat“ weiterlesen

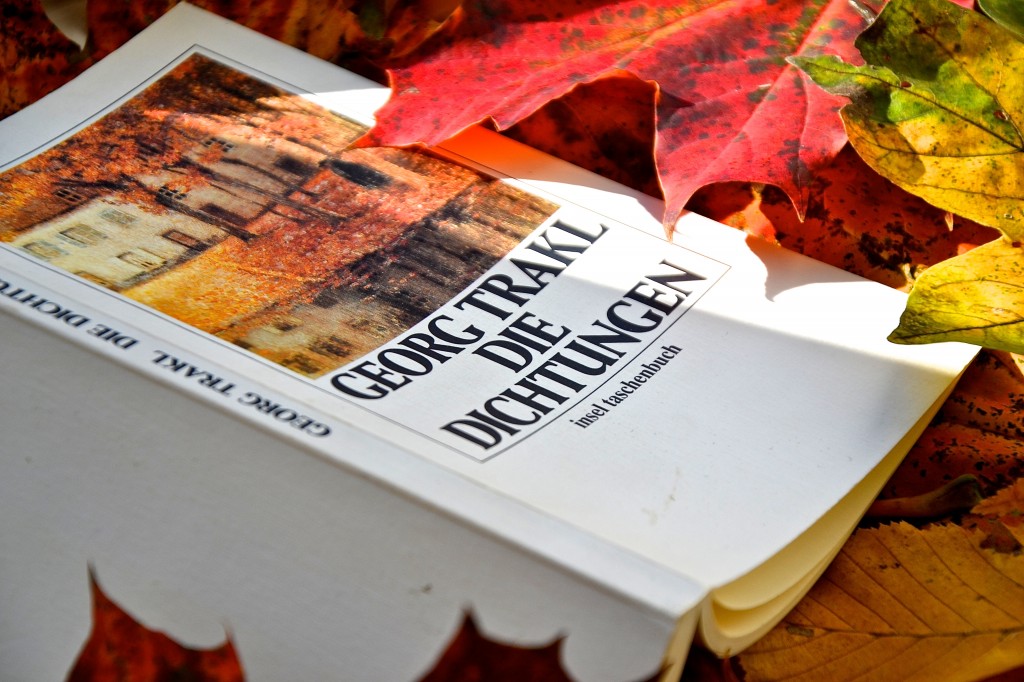

Herbst der Verzweiflung

Georg Trakl war eine der tragischsten Dichterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Zeit seines Lebens zutiefst depressiv, ein Getriebener, ein verzweifelt Suchender, schuf er mit seinen expressionistischen Gedichten Monumente schriftgewordener Ängste. Wie so viele andere Künstler wurde er vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs überrollt und fand sich im Herbst 1914 als Sanitätssoldat des österreichisch-ungarischen Heeres an der galizischen Front wieder. Die Kämpfe waren blutig und verlustreich, die Fratze des modernen Krieges hatte sich erhoben und Trakls Lazarett war nach der Schlacht von Grodek überfüllt mit Schwerverwundeten, Menschen mit weggeschossenen Gliedmaßen, zerfetzten Körpern und Gesichtern, Räume voller Blut, Tod und tiefster Verzweiflung. »Sterbende Krieger, die wilde Klage Ihrer zerbrochenen Münder.«

Auch ein weniger psychisch labiler Mensch wie Georg Trakl hätte hier die Grenzen seiner Belastbarkeit überschritten. Er erlitt einen völligen Nervenzusammenbruch und versuchte, diese traumatischen Erfahrungen in seinem Gedicht »Grodek« zu verarbeiten. Er ist eines seiner bekanntesten Werke geworden. „Herbst der Verzweiflung“ weiterlesen

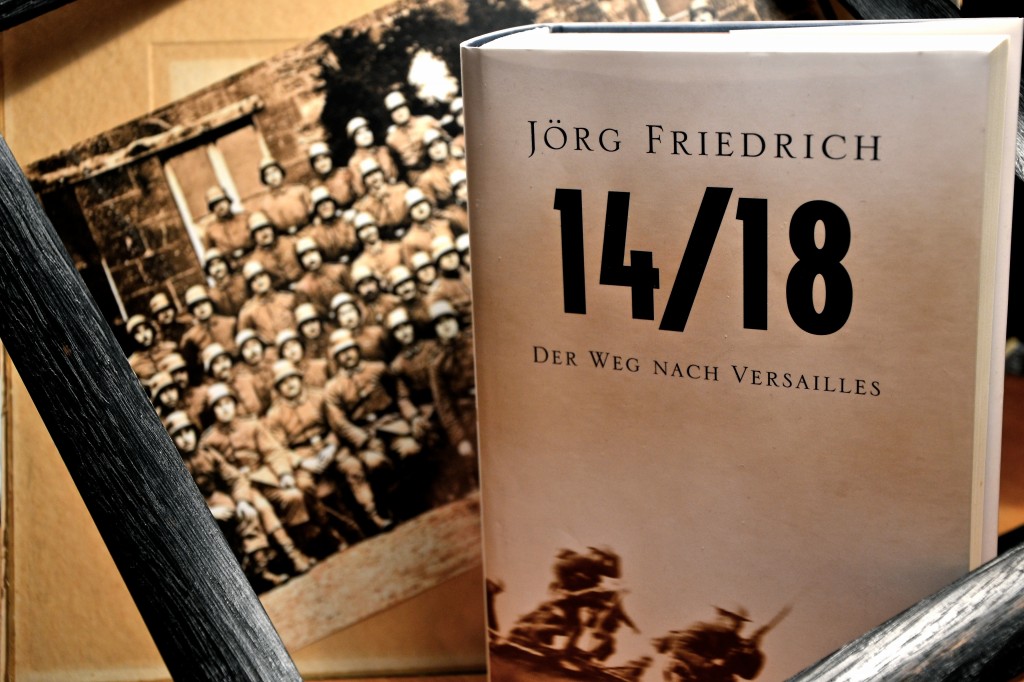

Dramaturgie des Scheiterns

Für den Zivilisationsbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es verschiedene Bezeichnungen, Erster Weltkrieg oder auch der Große Krieg. Jörg Friedrich hat sein Buch einfach »14/18« genannt – groß und plakativ prangen die Ziffern auf dem Umschlag. Es ist ein wenig anders als die anderen Gesamtdarstellungen dieser vier Jahre. Anders von der Sprache her, anders von der Gliederung her, anders in der gesamten Konzeption. Da Friedrich kein Historiker, sondern Publizist und Journalist ist, bewegt er sich sprachlich weg von einer wissenschaftlichen Darstellung. Weit weg. Denn die Sprache ist das, was das Werk gleich auf den ersten Seiten von anderen Sachbüchern unterscheidet. Mitreißend, wuchtig, etwas pathetisch, manchmal brachial, mit einem Hauch Polemik inszeniert der Autor den Ersten Weltkrieg als europäisches Drama. „Dramaturgie des Scheiterns“ weiterlesen

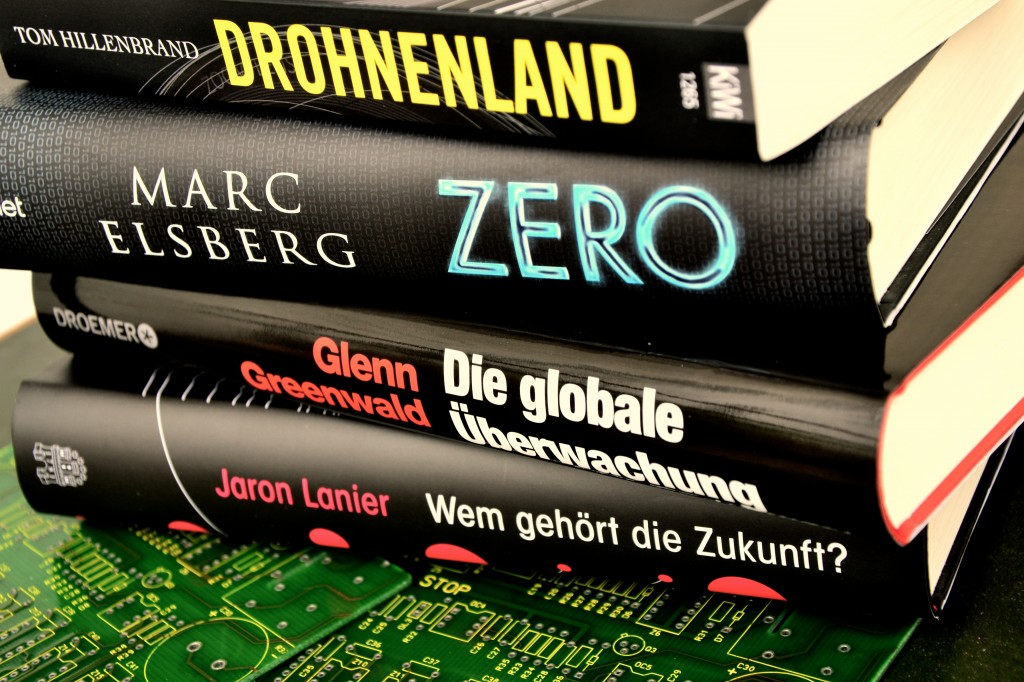

Wollt ihr die totale Transparenz?

Vor ein paar Jahren behauptete eine Kollegin voller Überzeugung, dass man über sie nichts im Internet finden würde. Nach einer fünfminütigen, unangestrengten Google-Recherche wusste ich ihren zweiten Vornamen und ihre Mobiltelefonnummer. Aber das ist vollkommen harmlos, jedenfalls im Vergleich zu der völligen Transparenz, die zu erreichen sich die Firma Circle auf die Fahnen geschrieben hat. Circle ist so eine Art Über-Google, ein fiktives Unternehmen in einer nahen, sehr nahen Zukunft und der Namensgeber von Dave Eggers Roman: »Der Circle«. „Wollt ihr die totale Transparenz?“ weiterlesen

Das Hotel des Cousins 2.0

Facebook? Apple? Google? Amazon? WhatsApp? Alles Schnee von gestern. Der Datensammler der Zukunft heißt Freemee. Zumindest im Roman »Zero« von Marc Elsberg. Das Geschäftsmodell ist perfide genial: Jeder Nutzer von Freemee sammelt in seinem Account so viele persönliche Daten wie möglich. Alle Daten, vom Kontostand bis zum Blutdruck. Wenn er möchte, kann er sie dann an Freemee zur weiteren Nutzung verkaufen, ganz nach dem Motto »Meine Daten gehören mir«. Das klingt erst einmal recht plausibel, denn bisher wurden die Daten der Internetnutzer zu Geld gemacht, ohne dass sie davon etwas hatten. Aber es ist natürlich Unsinn. »In dieser vernetzten Welt ist Kontrolle über dein Leben eine Illusion! Willst du die Vorzüge der modernen Zivilisation genießen, kannst du das nicht ohne die andere Seite der Münze.« „Das Hotel des Cousins 2.0“ weiterlesen

Humphrey Bogart im Drohnenland

Vor hundert Jahren sind Europas Armeen gegeneinander in den Krieg gezogen und das war erst der Beginn einer beispiellosen Gewaltspirale. Vor diesem Hintergrund mag man die Europäische Union als einen friedensstiftenden Fortschritt betrachten. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Bürokratiemonster, dessen politische Entscheidungen zunehmend von den Lobbyisten der Industrie geprägt sind. Ein schönes Beispiel war hier die Abschaffung der Glühbirne: Nicht nur, dass Energiesparleuchten Giftstoffe enthalten, sondern viel unerträglicher ist es, dass es per Gesetz keine Alternative mehr dazu gibt. Mit Umweltschutz hat das nur am Rande zu tun. Aber ich schweife ab, denn eigentlich soll es hier nicht um Glühbirnen gehen, sondern um Drohnen, genauer gesagt um das Buch »Drohnenland« von Tom Hillenbrand. Es spielt in der Zukunft, etwa im Jahr 2050, und sollte die darin beschriebene EU jemals Wirklichkeit werden, würden wir uns alle das Bürokratiemonster von heute zurückwünschen. „Humphrey Bogart im Drohnenland“ weiterlesen

Feiernd in den Untergang

Genau heute vor 100 Jahren, am 28. Juni 1914, wurde in Sarajevo der Lauf der Weltgeschichte verändert. Der Attentäter Gavrilo Princip, Mitglied der serbischen Terrororganisation Schwarze Hand, feuerte zwei Schüsse auf den Thronfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie und seine Gemahlin ab und tötete beide. Dieser Mordanschlag löste einen verheerenden Kreislauf aus, der das alte Europa in einen furchtbaren Krieg und in den Untergang führen sollte. „Feiernd in den Untergang“ weiterlesen

Schöne neue, paranoide Welt

Wie so viele Expeditionen in unbekannte Gefilde zuvor beginnt auch diese in einer Buchhandlung. Und mit einem 140-Zeichen-Tweet auf Twitter. Es ist eine Expedition in die Welt der Datensammlung, des Datendiebstahls, der Datenmanipulation und der lückenlosen Überwachung. Eine Welt der Algorithmen und der künstlichen Intelligenz. Und eine Reise in eine Zukunft, die sich schon erkennbar am Horizont unserer Wahrnehmung abzuzeichnen beginnt. „Schöne neue, paranoide Welt“ weiterlesen

West. Ost. Konflikt

Den Ersten Weltkrieg assoziiert man gemeinhin mit Bildern von völlig verwüsteten Landschaften, durchzogen von Gräben, durchlöchert von Granateinschlägen. Dies ist aber nur eine Facette. Wie viele andere es gab, wird mir immer klarer, denn die hundertjährige Wiederkehr des Kriegsausbruchs nehme ich zum Anlass, mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Aus den zahlreichen Büchern, die es momentan über den Ersten Weltkrieg gibt, habe ich mir ein Leseprojekt zusammengestellt und bin dabei, immer tiefer in diese Epoche einzutauchen, die prägend für das gesamte 20. Jahrhundert war – und damit auch für die Welt, in der wir heute leben.

1914 war das deutsche Kaiserreich in einer selbst verschuldeten und denkbar ungünstigen Ausgangssituation und musste im Westen wie auch im Osten Krieg führen. Wie es genau dazu kam, schildert Christopher Clark meisterhaft in seinem Werk Die Schlafwandler. Für die Geschehnisse nach Ausbruch des Krieges habe ich zwei Sachbücher in die Leseliste mit aufgenommen, die thematisch für jeweils eine der beiden Himmelsrichtungen stehen. Zum einen »Verdun 1916« von Olaf Jessen und zum anderen »Kriegsland im Osten« von Vejas Gabriel Liulevicius. „West. Ost. Konflikt“ weiterlesen

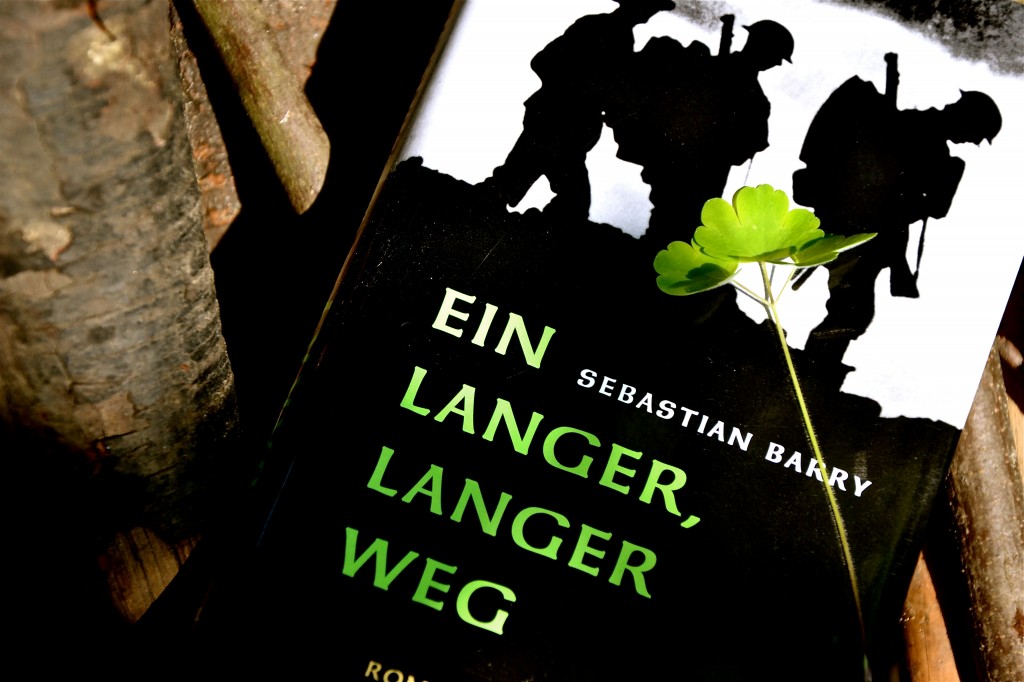

Irische Schicksalsjahre

Für Irland waren die Jahre zwischen 1914 und 1918 in besonderer Weise schicksalhaft. Seit Jahrhunderten litt das verarmte Land unter dem Joch der englischen Herrschaft, doch kurz vor dem ersten Weltkrieg war zum ersten Mal konkret von einer Politik der Selbstbestimmung die Rede. Tausende von jungen Männern meldeten sich daher 1914 freiwillig für die englische Armee, in der Hoffnung, dass Irland als Anerkennung für seinen Einsatz an der Seite Englands ein autonomer Teil des britischen Commonwealth würde. Allerdings stellten sich insbesondere die englandtreue Bevölkerung der nordirisichen Region Ulster und die konservativen Kräfte Englands gegen eine solche politische Entwicklung, es kam schon damals zu ersten Unruhen in der Bevölkerung.In dieser Zeit spielt der Roman »Ein langer, langer Weg« von Sebastian Barry. „Irische Schicksalsjahre“ weiterlesen